2018/11/03

「【200年前に戻る】どうして舗装は "コンクリート" なのか?」

今日本の地面が変わろうとしている。200年前、地面は舗装に覆われていなかった。降雨は地下水系に直接還元されていた。ゲリラ豪雨に襲われたり、排水設備の想定以上の降雨で氾濫したり、舗装がなかった200年前に戻る唯一の手段。「どうして舗装はコンクリートなのか?」

200年前に戻れる唯一の舗装とは?

https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/626EF49F-6392-4117-BEF8-837D2B3262E8.jpeg

https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/626EF49F-6392-4117-BEF8-837D2B3262E8.jpeg

※ゲリラ豪雨により排水設備の限界を超えて反乱する様子。https://journal.jp.fujitsu.com/2016/08/29/01/

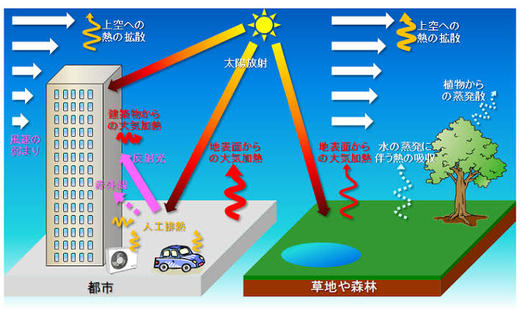

※ゲリラ豪雨の原因と考えられているヒートアイランド現象の大きな原因の一つが、舗装された地表面からの大気の加熱。

この200年が異常という適正な認識が必要。

狩猟採集から農耕と、数万年の人類の歴史から見て、

この200年の人類の成長は異常。

産業革命、そしてIT革命。

成長のスピードは指数関数的であり、

ここ200年で削った地球の資源は数万年の人類の歴史からみても異常値。

そして僕たちはその成長をさらに続けるのだろうか?

いや、続けることができるだろうか?

深刻化する水災害。

200年の急激な成長による自然の変化。

子供の頃に勉強した日本の気候と今の実感。

四季のある日本の変化を感じている人たち。

過去に整備されたインフラ。

排水設備。

舗装で受けた降雨は水勾配を流れて排水設備が処理をする。

やがて、河川、そして大洋へと流される降雨。

この200年を200年間生きた人がいないから。

それが当たり前になっている。

けど、本来降雨は地表が吸収して地下水系に還元されてきた。

そのことをせいぜい100年しか生きない僕たち人間は実感できない。

排水設備が溢れるなら、

溢れないくらい大きな排水設備にすればいい。

この発想は結果的にそれだけ地球を傷つけることになった。

排水設備を大きくする。

自然はさらに暴れる。

それならもっと大きくする。

急激に深刻化するいたちごっこ。

どうして舗装は "コンクリート" なのか?

※ポーラスコンクリートといって、雷おこしの構造をするコンクリートは舗装に用いられる。

かといってある日舗装を全て剥がして地表をさらけ出すべきなのか?

舗装 or 自然

二者択一で片付けられるほど単純な社会ではない。

そんなことは不可能だってことは誰だって知っている。

それでは、

排水設備をちょっと「改善」しよう。

とか、

ICTで氾濫する量を予測し備えよう。

とか、

そんなカイゼンは結局いたちごっこに巻き込まれるに過ぎない。

指数関数的急激な成長をあと100年200年続ける見通しは誰にも立てることはできない。

そこに求められるのは、

not カイゼン but イノベーション。

根本的な変化が求められることは自明。

そこに、自然由来の素材、

コンクリート舗装

というイノベーションがある。

我が国舗装の95%はアスファルト舗装。

コンクリートもアスファルトも。

いずれも地球を削ることで得られる素材を用いている。

いずれも持続不可能な舗装と考えられるかもしれない。

ただし、コンクリートの方がより持続可能な原料であることは知られていない。

それは、「耐久性」という性能に由来する。

アスファルトは石油製品。

ゴムとかプラスチックの仲間。

一方、コンクリートの物性はCa、Siが主原料のため、

ガラスや石の仲間。

どちらが普遍かを考えれば答えは自明。

永遠の供用を考えた場合にそのニーズに答えられるのは、

コンクリート。

加えて、

このところ普及著しい透水性を有するコンクリート舗装は、

その断面の20%が空間でありそこは水を透す構造になる。

そのため、

降雨は200年前と同様あたかも地表が何も覆われていないかのように、

地下水系に還元されることになる。

その分は排水設備の負担から減じることができる。

それでも、地球の恵みを削ってることには変わりない。

サプライヤーである僕たちは独善的になってはいけない。

自分たちがやっていることが正しい。

他は間違っている。

そんな姿勢では成長は止まる。

持続が永遠に可能なコンクリート舗装を考えた場合、

・再生リサイクル材のさらなる利用

・ポルトランドセメント仕様の低減

まだまだ残された課題はある。

50年後にコンクリートの原料である石灰が枯渇するとも言われている。

人生100年時代。

所詮自分たちは勝ち逃げできるかもしれない。

さらに200年後のことは、その時に考えればいいじゃん。

そんな無責任な態度で生きるのではなく、

今目の前にある、

コンクリート(生コン)

というテーマを通して、

いかにサステナブルな社会に貢献するか。

個人や中小企業にとっては大きすぎるテーマのように思えるけれど、

考えずに仕事をするより、考えてびくびくしながら仕事している方が。

わくわくする。

日本の地面を変える。

そんな礎を人生を賭して創り上げる。

そんな仕事は僕たちをワクワクさせる。

生コンでいいこと。

宮本充也