2020/04/07

「まれに生コン屋さんから『ドライテックは特殊な配合なんでしょ?』と聞かれる」2005砕石・配合比較

透水性コンクリート普及を阻むいくつかの要因の中でも最も苦しんだイメージの1つ。「ドライテックは特殊な配合なんでしょ?」。ちょっと待って!全然ふつー!プロならわかる透水性コンクリート製造の簡便性。

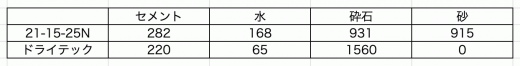

透水性コンクリート(ドライテック)と普通配合の比較

1m3あたりに計量されるそれぞれの材料の質量表(配合比較)。

⚫︎セメント(N)

こちらは生コン工場であれば常時ストックされている材料。

透水性コンクリートにも同様にセメントが用いられる。

そして、ドライテックは通常配合に比べて60kgもセメント使用量を圧縮できる。

⚫︎砕石

2005(骨材最大寸法20mm)あるいは天然砂利(25mm)などといった生コン工場では常備されている粗骨材を用いる。

そのため、特殊配合(特殊コンクリート)について回る「ビンの入れ替え」といった重作業は無い。

ワンマンコントローラで通常の生コンを製造するように自動計量するだけ。

⚫︎砂

通常配合と違うのはここ。

「水が抜ける」ための隙間(空隙)を確保するために、モルタルペーストの構成要因たる砂は0kgを標準としている。

生コンプラントでやっていただく作業は以上。

なんなら通常の生コンよりも使用材料が少ない。

なにも特殊じゃない。

特殊なのは製造方法ではなく「まだ市場と顧客に認知が行き渡っていない」というだけで、プロセスそのものは至って普通。

普段使っている材料を普段通りに計量してミックスして生コン車に投入するだけ。

普及を阻む最大の阻害要因「透水性コンクリートは特殊」という誤ったイメージ

「100件当たって99件断られたよな」

15年前に始めたころから協力してくれた依田健一さん(当時桜ヶ丘生コンの専務取締役)と振り返る思い出話。

新しもん好きという共通項で僕の透水性コンクリートへの挑戦にあれこれ力を貸してくれた。

「五反田で64m2の駐車場の現場を成約したんですけど、練ってくれるところが見つかりません(泣)」

こちとら伊豆の山奥の生コン屋だ。

都心の生コン工場などツテがない。

偶然知り合いだった神奈川の生コン屋さんの依田専務に泣きついたら「なら、うちから運んでやる」。

二つ返事だった。

大和市から五反田。

片道だけでも40km近い遠距離の運搬。

なぜ、誰も練ってくれないのか?

それは、

「透水性コンクリートの製造は超特殊で手間のかかるもの」

という勝手なイメージが先行してしまっていたから。

初めての生コン工場に電話をして、

「あの・・・、透水性・・・」

「あ、無理。他当たって」

冗談みたいなこんなやりとりが頻発した。

現場を成約しても、練ってくれるところがなければ失注してしまう。

過酷な現実を繰り返す中で、生コン工場にとって簡易な製造を極めることを決意する。

⚫︎ビンの入れ替え不要

⚫︎特殊バインダの軽量化とミキサー投入のとりやめ

⚫︎顔料の投入の取りやめ

とにかく、生コン工場が嫌がることを全てカットしていった。

結果、

「透水性コンクリートは普通配合よりもさらにシンプルな配合です」

になった。

ただ、過去のイメージが色濃いせいでなかなか「特殊生コン」を払拭できずにいる。

それでも協力いただける生コン工場の数は全国に300を数える。

その礎を築いてくださったのは、依田専務や金塚専務(当時佐倉SOC)といった業界の「とにかく前向きな」生コン業界先輩たちのおかげだ。

「透水性コンクリート取り組んでみようかな?」

もしそんなふうに少しでも興味のある生コン製造者の方がいらしたらぜひ安心して欲しい。

配合は全てオープンにしている。

完全無機材の結合材を現場で(あるいはプラント積載中に)生コン車に投入して攪拌するだけ。

バッチングプラントに異物を投入するのではないから、次のバッチにはまるで影響を与えない。

製造プロセスは至ってシンプル。

JIS製品との並行製造もまるで問題ない。

取り組みにあたって設備投資など特段のイニシャルコストは発生しない。

そして、マーケティングやプロモーションも必要ない。

今透水性コンクリートはにわかに認知が拡大している。

見学会の1つでも開けば、お客様である施工者たちはすぐにその価値に気づく。

自然と売れていくようになる。

透水性コンクリートは生コン工場の周辺にある新市場を開く扉となる。

「まれに生コン屋さんから『ドライテックは特殊生コン配合なんでしょ?』と聞かれる」

とんでもない。

普段あなたが製造している生コンよりもよっぽどシンプルで製造が楽な生コンです。

取り組まない手はありません。

宮本充也