2020/11/29

【東京】「63m3/日の製造・出荷・施工も可能なドライテック」岡庭建材工業・前田道路・隈研吾

今月、来月といよいよピークを迎えている巨匠隈研吾が手がける東洋大学赤羽キャンパス外交工事のドライテック施工。「なんか、小規模な現場を得意としてるのが特徴なんでしょ?」と勘違いされがちな透水性コンクリートを63m3製造・出荷・施工する意義とは。

製造:岡庭建材工業、施工:前田道路。

アスファルトと生コンの合いの子、透水性コンクリート。

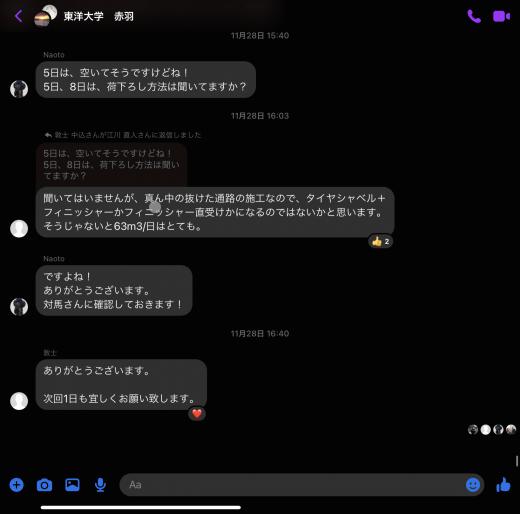

現場に張り付くフッコー中込さんからの共有。

10月から断続的に続く東洋大学赤羽キャンパス外構舗装は2ヶ月を経過しリズムが生まれている。

このビッグプロジェクトでは、写真のホイルローダーに加えて、アスファルトフィニッシャやバケット、一輪車、直下ろしなど、あらゆる敷設方法が採用された。

なんと次回は63m3を予定しているそうだ。

「真ん中の抜けた通路の施工なので、タイヤショベル+フィニッシャーかフィニッシャー直受けになるのではないかと思います」(フッコー中込さん)。

アスファルト、インターロッキング、土系舗装、樹脂舗装、最後に生コン舗装。

従来生コン舗装は道路会社に疎まれてきた。

そもそもが道路会社=アスファルト製造者ということもあるが、管理の難易度が高い、というのも嫌われる理由になっている。

いつも紹介しているように、生コン舗装(つまり、従来の土間コンクリート)では、

⚫︎ブリーディング(余剰水)

⚫︎金鏝仕上げ

が必須となっており、この2つが土間コン表面の管理上の変数を増やし、品質・出来型の管理が非常に難しくなってしまった。

道路会社におけるコンクリートの技術者はどちらかというと窓際族。

勢い、コンクリートの施工(舗装)に関する経験や知恵は失われていく。

なるべくアスファルト、または管理が楽な二次製品(インターロッキングブロックなど)を志向するようになる。

仮に、図面に、「透水性コンクリート」と特記されていようとも、なるべく現場最良で別の材料に置き換えられることも多い。

透水性コンクリート(ポーラスコンクリート)舗装は、道路・舗装の分野では「転圧コンクリート舗装」の1に数えられる。

その施工方法はなんとアスファルトフィニッシャを標準としている。

つまり、アスファルトの施工に酷似している。

そして、疎まれる理由の最たる「余剰水」「金鏝仕上げ」がない。

出来型管理上の変数もアスファルト同様に少ない。

つまり、前田道路のような道路会社にとって親和性の高い生コンクリートということができる。

一見敷居は高いように考えられてしまうが、一度施工してしまいさえすればもうストレスなく施工ができる。

それが、透水性コンクリートだ。

さらに、生コン製造者にとっても都合が良くできている。

単価はおよそ通常の生コンの2〜3倍で流通している(粗利益は通常の生コン以上)。

仮に、3倍で販売したとして、1台が生コンと同じ量の透水性コンクリートを運んだ場合の売り上げは3倍。

63m3の製造・出荷は189m3、およそ200m3に匹敵する。

一度製造してしまいさえすれば「次も声かけてください」とおっしゃってくださる生コン製造者が後をたたないのはこのためだ。

とっつきにくさを解消するのが生コンポータルの仕事。

そんな事実も、伝えなければ、知られない。

知られなければ、存在していないのと同じこと。

今も無数の現場で無数の土間コンクリートやアスファルト舗装が施工されていることだろう。

それら担い手(施工者、製造者)にとってその仕事は普段のなんの代わり映えもしない普通の仕事。

「次も声かけてください」

「え、こんなに簡単に終わるの」

一旦施工や製造をした人は新しい常識を知ることになる。

新しいものはとっつきにくい。

そのとっつきにくさを解消してきたのがこれまでの僕たちの仕事だったように思う。

その足跡は年内で1,000を突破する製造・施工ネットワーク。

5年以内に6,000突破。

製造者1,000、施工者5,000。

数は力。

それだけの供給インフラを創造できれば、透水性コンクリートをはじめとする環境配慮型コンクリートは「伝える」というよりも、自然と「伝わる」ことだろう。

事実、現在1,000をうかがう時点で、透水性コンクリートは着実に一人歩きを始めている。

担い手の意図しないところで着実に有機的増殖を始めている。

5年以内に6,000突破。

舗装の常識を変える。

土台無謀な絵空事に聞こえるかもしれないが、当の本人たちは0から始めているのだ。

大真面目だ。

できると信じ切っている。

道路、外構の舗装といえば、透水性コンクリートをいの一番に挙げる。

そんなのが当たり前になったら。

大地を削らない、汚さない、蓋しないコンクリート。

失われてしまった自然と人の関係性が再生される世界が立ち現れることになる。

イノベーションが社会を変え、環境を変えていく、その道筋を今日もまた1歩、歩んでいる。

宮本充也