2021/05/15

「僕の生きている時代に割合を95:5(Con:As)に逆転させます」舗装施工監理技術者

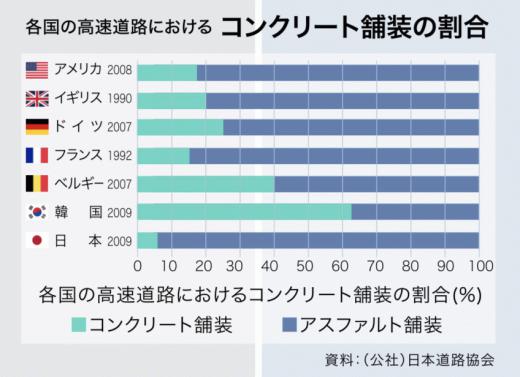

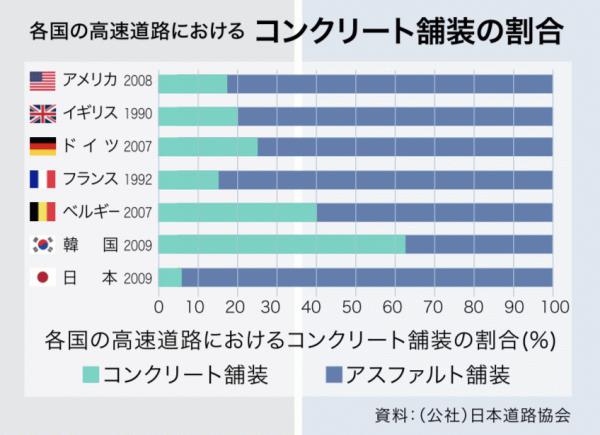

昨年受験の造園施工管理技士に続き、現在は1級舗装施工管理技士の学習に励んでいる。昨年願書を申し込んでいなかったため受験は来年となるが、つくづく実感していたコンクリートとアスファルトの両者を阻む壁と階層。産業が構造が閉鎖的なのはいずれも同じこと。95:5を逆転の5:95(As:Con)とするために。まずは学ぼう、アスファルトのこと。

異常値95:5

(RRCS資料より)

「僕の時代にAs:Conを逆転させます」

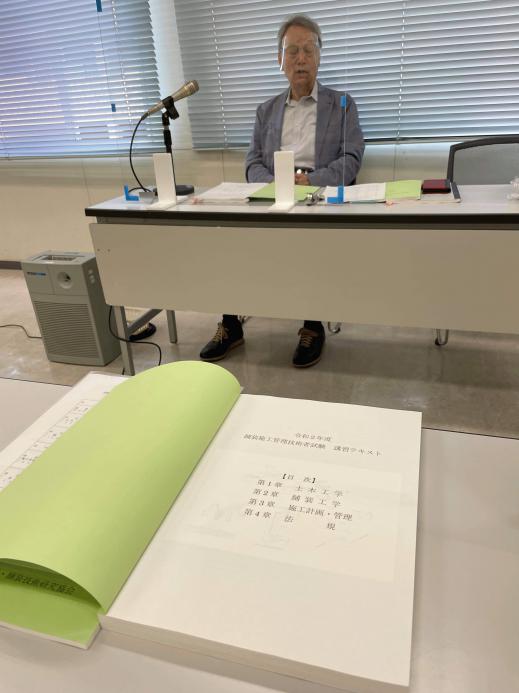

昨日(2021/05/14)は道路・舗装技術研究協会主催の舗装施工管理技術者試験対策講座を受講した。

現場で実際にコンクリートを利用する(あるいは生コン製造者と接点のある)技術分野は5つ。

土木、建築、造園、舗装(道路)、エクステリア。

すでに昨年まででこの内、土木、建築、造園までは取得している。

(無論、主任技士、診断士は取得済みであることは言うまでもない)

願書提出のタイミングとコロナ禍の影響で今年は舗装施工監理技術者の受験資格がない。

そのため、今年は11月に予定されているエクステリアプランナー(1級)を取得する。

来年にはコンクリートと直に接する管理技術体系を範囲とする資格を全て取得することになる。

なぜこんなに資格試験に執心しているかといえば第一に「ひけらかしたい」というのがある。

名刺交換の時にずらっと並んだ資格を見て、「えっ、こんなに沢山資格をお持ちなんですか?」と褒められると悪い気がしないからだ。

(このところオンラインの打ち合わせが増え名刺交換の機会が減ったことを残念に思っている)

ついで、「資格もないにわか知識でYouTubeやSNSで恥を晒したくない」というのがある。

「俺は主任技士持ってる奴らよりも現場知ってる」

と嘯いては周りから白眼視され社長に叱られ不貞腐れ、それまで下に見ていた(見くびっていた)隣の生コン工場にちゃっかり転職するような、JIC森先生曰く「負け犬」みたいな生き方もしたくない。

さらには、「ポンプ業界初飛び級主任技士」を宣言しては「試験会場行って見たらびっくり。事務員さんが間違って技士の願書を提出しちゃってた」と自分に嘘をつき敵前逃亡を正当化し世間体ばかりを気にする偽物メンヘラ野郎と一緒にされたくない。

まあ、資格をたくさん持っていたり、活躍している人に対しては常に嫉妬や悪口はつきもの。

引き続き褒め言葉よりも悪口を裏で囁かれることを「活躍してる証拠」と喜ぶキャラクターで邁進したいと思う。

閑話休題。

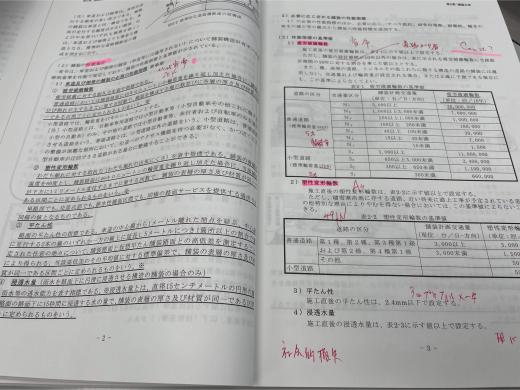

そんな理由から日々研鑽を怠らない僕はこのところ毎日舗装の勉強に勤しんでいる。

「僕の生きている時代に割合を95:5(Con:As)に逆転させます」

わざわざ広島まで受講しに行ったセミナー会場で講師にこうご挨拶をした。

そもそもこの手のセミナーで受講者は引っ込み思案というか質問を一切しない。

中には居眠りをしている人もいる。

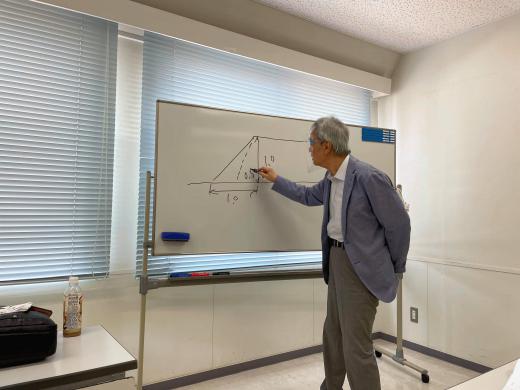

それをいいことに僕は講義の間中これまで疑問に思っていたあらゆることをまるでプライベートレッスンかのようにせいせいと質問しまくった。

一番前の一番真ん中の席だったため他の受講者が僕のことをどのように思っていたか知らんがずいぶん有意義な時間となった。

疲労破壊輪数と塑性変形輪数という考え方についてテキストでは理解できなかった内容も含めてじっくり教わった。

僕のキャリアは21年徹頭徹尾「生コン」であるため95:5(As:Con)という環境下ではどうしても道路系の人脈に乏しい。

(全くいない、というわけではないが、コンクリートの専門家ほど身近というわけじゃない)

だから、舗装のテキストでは当たり前に出てくるいちいちを理解するのに毎度難儀する。

それでも以前よりはインターネットのおかげで便利にはなっているのだろうけれど、コンクリートと比較してみてもさらにアスファルトの方が産業の閉鎖性は高いように思う。

調べたい内容がネット上で見つかりにくいのだ。

だから、今回のセミナーのように道路の専門家とリアルで名刺交換して挨拶したり質問を投げつけたりできるチャンスは貴重だ。

「今度事務所の方にご挨拶にお伺いしますので」

大抵こうした言葉は社交辞令と受け止められるのだが僕の場合はガチで訪問する。

絶対に逃しません、この人脈。

もう、一線を退いていらっしゃるようなので、時間をもらっていろいろこれからも学びたい。

「ここ最近コンクリート舗装がブームだからね!」

実際は全体の5%にも満たない惨憺たる状況ではある。

「コンクリート舗装が逆転となると、もう技術の問題だけじゃなくて政治的な話も関係してくるよね」

それが講師の先生の見解だった。

「コンクリートは交通開放が遅い、イニシャルが高い云々」

一般論もいろいろお話しされていた。

いろいろ教わっておいて申し訳ないのだがそんな先生も所詮できない理由を並べ立てているだけだ。

95%がアスファルトという現状はもはや日本の道路業界は=(イコール)アスファルト業界ということ。

アスファルト業界で長年研究を務め上げられてきた先生にはもはやコンクリート舗装が当たり前になる世界など想像できない。

コメントはいずれも一般的に流布されているものばかりで、「じゃあお隣韓国が5:5ってのはどういう理由だ」という現実に対する具体的な回答とは言えない。

絶対に、コンクリート舗装を標準にしてやる。

少なくとも、諸外国に比べて「異常値」とも言える状況だけは打破しなければ日本は環境先進国から取り残される。

できない理由ではなく、まずはやる。

そのために、わざわざ広島くんだり(広島県民の皆さんごめんなさい汗)まで舗装の勉強をしに駆けつけたのだ。

深夜入りしてチェックインして目覚めたのは講義開始の25分前だった。

非常に目まぐるしく、おかげで体力の消耗が激しくヘトヘトだ。

相手を知らないで豪語する大法螺とは違う。

僕は大法螺を吹くのであれば事前に知識を身につけた上で堂々と有言実行したいと思う。

なぜこんなことをするかというと、それがかっこいいと思っているからだ。

「あいつは言ったことは絶対にやるよな」と囁かれる評判を友人づてとかで耳にしたいのだ。

もう、そんなことになったら舞い上がるように嬉しいので誰か僕に聴こえるようにその手の評判を流してくれ。

だいたい僕のところに届く類は悪口ばかりだ。

どうなってんだ、この腐った業界は。

少しは褒めてみたらどうだ。

あと、Facebookの「いいね」がつかなすぎる。

SNS紳士(偽善者各位)のどうでもいいような投稿にはみんな気軽に「いいね」を押したり「コメント」寄せたりしてるけど、僕のFBは「あれ?友達いますか?見てますか?」みたいな状態になることが多い。

「宮本さんの記事にいいねを押すと、周りから《私が共感してる》と思われる(知られる)のが嫌」

と言っていたのはセメント新聞の猪熊夏子専務だ。

なるほど。

確かに、それは一理あるかもしれない。

「流し読みで軽率にいいねを押せません。しっかり中身を読んでみると誰かを徹底的に批判してたりするので怖いんです。とてもいいね押せないっていう汗」

これは、神戸市西区の泰慶生コン石原さんのコメント。

なんかみんないろいろ気を使っていいねとかコメントとかしてるんだなあと改めて感心する。

お願いだから気軽にいいねを押したりコメント入れたりしてください。

ああ、それにしても今日のこのブログ、なんだかいつになくブログっぽいな。

書き流してる感がある。

まあ、良い。

今に見てろ。

日本の舗装の常識くらい逆転させるくらい簡単なことだ。

もっとすごいことをやってのけている人や企業は結構いる。

じゃあ、やったろうじゃん。

そして、もちろん、そんなこと1人ではできない。

僕と同じように心根でコンクリート舗装の有用性を信じている人が世界にはたくさんいる。

そして、埋もれている。

互いにその存在に気づかないでいる。

インターネットと企業間連携の時代。

いよいよそんな辺境のタレントは相互に結びつき有機的に連携することで具体的に世界の景色を変えていくのだろう。

とにかく僕は自分ができることに日々集中するより他ない。

日々努力する以外に方法はないのだ。

宮本充也