2020/01/13

「【残コン】が拓く新しい市場と産業」(週刊生コン 2020/01/13)

先週仕事始めの1週間にはスーパーゼネコンの2と接触し強く実感した「残コンが拓く新しい市場と産業」。これまではリスクであり負担でしかなかった残コンがどうして新しい市場を拓くのか。2020年以降残コンはチャンスであって、もはやリスクではない。

「同じ副産物【高炉スラグ】や【フライアッシュ】と残コンの違いについて」

https://www.nr-mix.co.jp/econ/blog/post_444.html

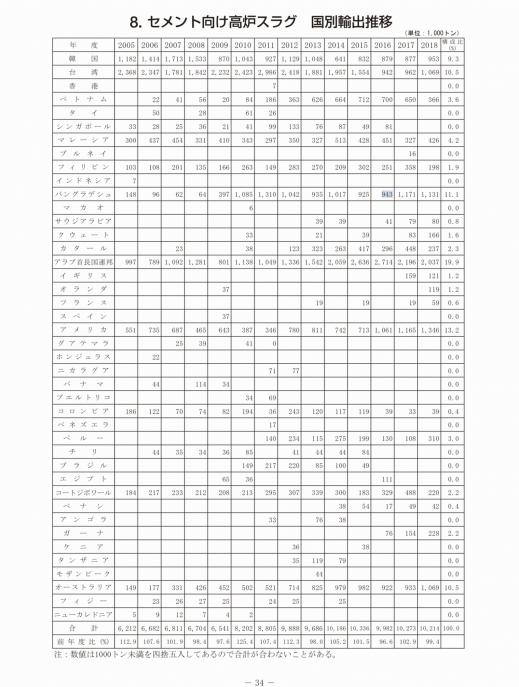

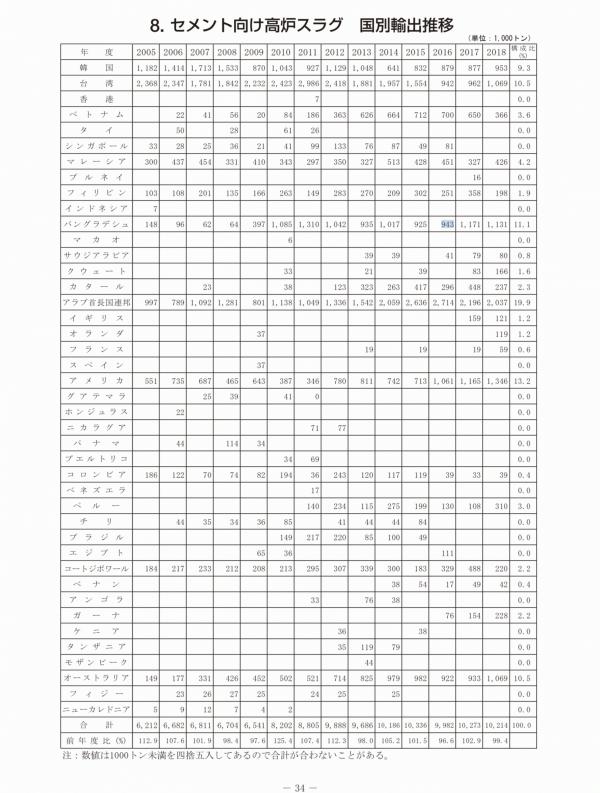

(出典:https://www.slg.jp/pdf/FS-169-08.pdf)

海外向け高炉スラグおよそ1000万t。

価格は定かではないが、物量としては1000万tは大きな市場だ。

国内高炉セメントは800万t流通しているようだ(出典:https://www.slg.jp/pdf/FS-169-12.pdf)。

これ、もともと埋め立てるより他なかった「ゴミ」が再生利用方法が確立して「副産物」としての地位を付与され生み出された市場を意味する。

火力発電所で発生するフライアッシュも同様だ。

こちらも、「ゴミ」が「副産物」としての地位を得ている。

仕事始めの1週間。

スーパーゼネコンの2に接触。

例えば、i-Constructionなんかもわかりやすい例だ。

https://www.nr-mix.co.jp/econ/blog/post_443.html

国(国交省)がやにわに号令をかけた建設ICTというトレンド。

⚫︎i-Construction

それ以前20年も前から建設×ITの可能性に果敢に取り組んでいたとある技術者の知恵とノウハウに光が当たる。

それまでは、「本流じゃない」「おもちゃ(コンピュータ)を使ったおままごと」と一顧だにされなかったその経験は突然誰もが憧れる的となる。

とある時点を境に仕組みや環境がガラリと変化する。

さながらトランプゲームの「大富豪」のように。

それまでの序列が逆になる。

訪問したとあるゼネコンには「残コン担当」という役割まで生まれていた。

これまでは単なるリスク要因として数えられていたのかもしれない。

また別のスーパーゼネコンでは「臭いものには蓋。なるべくそっとしておいて欲しいんだよ」と言われたこともある。

「宮本君、その辺はうちタッチしないから、がんばってね」

2019年に残コン周りに生まれた潮流。

https://www.nr-mix.co.jp/econ/blog/sdgs.html

⚫︎働きかた改革

⚫︎SDGs

こうした文脈の後押しを受けた形で、国交省・環境省・経産省の目に「残コン」が止まる。

国交省NETISに「残コン」という文字が踊る。

それまで「ゴミ」でしかなかった残コン。

人知れず(仮に知っていたとしても知らんぷり)生コンラストマイルに押し付けられ、残業と苦役を強いていたその存在に光があたる。

フライアッシュや高炉スラグ、はたまた建設×ICTのように、一躍時を得る。

副産物として再生利用の市場が拓かれる。

1000万tという高炉スラグの数字。

世界規模では残コン7億m3。

16.5万tもの残コンに位置づけが与えられる。

その再生利用を模索する市場がここ日本で拓かれる。

多くの才能がこの分野に流入してくる。

これまで人知れず大地を汚し削ってきた「残コン」に高炉スラグのような再生利用への道筋がつけられるとしたなら。

それは超高齢化社会の日本が建設技術分野で世界に範を垂れることを意味する。

これは単なる誇大妄想だろうか。

どこぞの生コン屋の妄想。

ただ、仕事始め名だたる技術者らとの面談で僕自身が強く実感したことなのだ。

残コンがリスクからチャンスへと変容しようとしている。

高炉スラグやフライアッシュのような多くの才能が研究を寄せる一大市場が産まれようとしている。

今の時点ではまだ具体例は限定的で、単なる想像の域を出ない。

ただ、2020にその想像は多くの主体者とともに創造に変化する。

何事も始めたばかりの頃は「誇大妄想」として嗤われる。

本当に大きな出来事は、最初は誰からも理解を得られない。

よく聞くそんなよもやまばなしを頼りに残コンへの挑戦はこれからも続く。

たった1人になったとしても続ける覚悟だ。

宮本充也