2018/09/25

「北海道はどうして極端に土間コンが少ないのか? pt2」

明らかに異常事態と考えられる北海道の住宅駐車場事情。寒冷地だから、というのは答えにはならない。北海道で独自に発展した建築外構文化の謎に迫る。

寒冷地特有の苦労「凍上」「初期凍害」

※凍上が原因と考えられる不陸が発生したインターロッキングブロック舗装。

※こちらも同じ分譲区画で撮影されたインターロッキングブロック舗装。

※こちらはアスファルト舗装だが、全体的に波打っている(わだちぼれ)様子がわかる。インターロッキングブロックの不陸のできかたと一致する

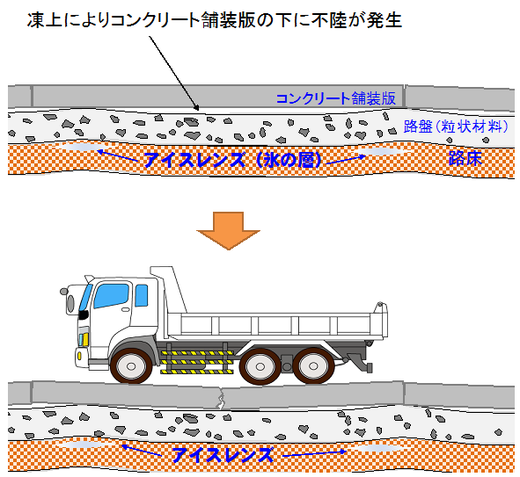

凍上という現象とは?

※https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/webmag/wm051/seika.html より引用。

土壌中の水分が凍結(膨張)と融解(収縮)を繰り返すことにより体積変化を繰り返す現象。

写真のインターロッキング舗装やアスファルト舗装の表面を見ればわかるように、

いくらしっかりと舗装表面を整備しても、

下地が反り上がって来たり、

逆に下がったりを絶え間なく繰り返す。

夜間の冷気に土壌が凍結膨張をして舗装ごと迫り上がる。

翌日昼間に今度は融解することで土壌が下がるが舗装はそのままなので、

「隙間」

が発生しそこに車両などの荷重がかかると当該舗装面が凹んでしまう現象。

これが、凍上という被害。

確かに舗装にとってこうした環境は過酷であるが、

だからといって土間コンが採用されない理由にはならない。

むしろ、土間コンの厚みを確保(通常100mmのところを150mmなど)することで、

凍上に対しても抵抗できる舗装を確保できるはずだからだ。

※版厚を確保さえすれば下地が膨張収縮を繰り返し隙間が発生したとしても割れないだけの強度を維持できる。ただし、50mm版厚を増やすことでコスト増は免れられないことは土間コンにとっては不利とは言える。

初期凍害というハンデ。

※https://npo.house110.com/bbs/sodan.php?kid=9563 より引用。初期凍害にさらされた土間コンクリートの様子

寒冷地に限らず、日本全土初期凍害のリスクは想定される。

施工中または養生中に外気温が0度を下回るなどでコンクリート中の水分が凍結してしまう現象。

初期凍害にさらされたコンクリートはその後の強度が出ないことがわかっている。

そのためその後も写真のように表面には蜘蛛の巣状のひび割れが発生し続けることになる。

もちろん、この現象は特に北海道のような土地では顕著であり、

各種舗装のなかでコンクリートが選びづらい要因になることはわかる。

特に土間コンは本サイトで再々主張しているように、

1日仕事になりがち

であるため、特に冬期において土間コンの施工は困難を極める。

勢いその他舗装(アスファルトやインターロッキング)に流れてしまことは十分に考えられるはずだ。

冷めれば施工完了

というアスファルト舗装の最大の強みは寒冷地においてもその威力を遺憾なく発揮できる。

「凍上」「初期凍害」などを考えるとたしかに土間コンにとっては不利な要因が多いのが北海道の特徴。

ただ、本州の寒冷地においてもそれは同様のはずであるからこれだけを持ってアスファルト舗装だらけの地域性を結論づけるのは早すぎる。

北海道の建設文化が特異に発展した背景にはこれ以外にも必ず理由があるはずだ。

次項ではその北海道特有の事情にさらに迫りたい。

(pt3につづく)

宮本充也