2020/06/06

【静岡】「いいものは売れない」「テクノロジーは飽和している。必要なのは産業の再定義」コンクリート舗装が売れない本当の理由

一般には同じようなもんと認知されている「アスファルト」と「コンクリート」は担い手も違えば硬化のメカニズムも、品質管理も、全く異なる。わが国では舗装の95%がアスファルト(黒舗装)。「いいものは売れない」「テクノロジーは飽和している。必要なのは産業の再定義。」

コンクリート舗装は生コン再生のチャンス

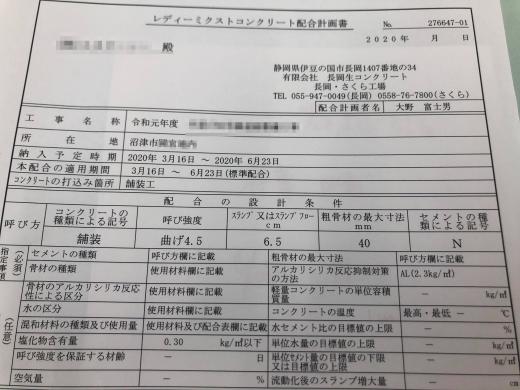

長岡さくら工場では舗装コンクリートのJISを標準化しておりこうして曲げ4.5の生コンをお届けすることもある(主に運転業務を担当するなみさんからの共有)。

こちらは代行試験の様子。

担当しているのは新入職員の瀬戸さん。

舗装コンクリートの強度試験は圧縮ではなく曲げで管理される(曲げ4.5)。

舗装コンクリートの配合計画書。

コンクリートであってもアスファルトがリードする舗装コンクリート

舗装コンクリートは生コン屋さんの人気がない。

20年生コンに身を寄せていていての実感だ。

みんな、やりたがらない。

ポンプで1日に数百、数千、ドカドカと打設できる生コンに比べ舗装コンクリートは面倒臭い。

どうやらそんな見られ方を舗装コンクリートはしているようだ。

事実、舗装コンクリートのJISを備えている工場は少ない。

「いらねえ」

くらいに思っている生コン屋さんも相当あるようだ。

そもそも、実際の出荷量も少ない。

今回たまさか舗装コンクリートの出荷を見た長岡さくらだが、こんなこと滅多にない。

需要が少ないから勢いさらに生コン工場も舗装コンクリートを低く見る。

悪循環ともいうべきか、負のスパイラルは結果として「我が国の舗装の95%はアスファルト」という現実をもたらした。

アスファルトは石油屋さん、コンクリートは石灰屋さん。

各国のコンクリート舗装比率。

(出典:https://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jk7.html)

なんと、ドイツや韓国など50%前後を占めている例もある。

日本では「舗装といえばアスファルト」という常識となってはいるが、こうした情報に触れる限りそれは日本限定ということがわかる。

セメント協会やZENNAMAでは需要拡大を企図して「提案しますコンクリート舗装」というキャンペーンを打ってはいるものの成果は限定的。

何せ当事者の生コン工場が舗装コンクリートにそれほど積極的ではないのだから。

笛ふけど踊らず。

どうしてこうなってしまったのか。

道路会社と言ったらアスファルト屋さんという縦割り構造が課題

日本の地面、道路を作っている道路会社の最大手はNIPPOという会社。

NIPPOはJXTGホールディングスの子会社。

最大手でも、子会社。

その親会社JXTGホールディングス。

どんな会社かというと石油開発の会社。

ここからもわかるように、道路会社≒石油会社(≒アスファルト屋さん)。

親は子を可愛がる。

饅頭屋さんの子会社があんこ屋さんだったとして、よその会社が「あんこに変わるとても美味しい食材」を売り込んできて、饅頭屋さんは簡単にあんこではなく「あんこに変わるとても美味しい食材」を採用するだろうか。

これと同じことがコンクリート舗装が普及しない理由としてあげられる。

つまり、道路業界は石油屋さんの領域。

新聞屋さんの会合でインターネット屋さんが「紙媒体は古い!」と唱えても相手にされないのと同じ。

新聞屋さんはこう言うだろう「紙には紙の良さがある」。

結論は決まっているのだ。

いいとか悪いとかの問題ではない。

日本でコンクリート舗装が窓際を余儀なくされている理由はアスファルト・コンクリートとして縦割りに整理されている産業構造にその理由がある。

技術革新で全てを変えられるなんてのは妄想だ。

テクノロジーは飽和している。必要なのは産業の再定義

研究者の中には「いいものを作れば売れる」と信じている人がいる。

15年透水性コンクリート舗装の普及に携わっている僕からしたらそんなものはまやかしだ。

いいものは売れない。

セメント・コンクリート業界を挙げて予算を湯水のように使ってコンクリート舗装をPRしているのに全く売れない事実がその証拠だ。

いかにいい製品だったとしてもコンクリート舗装は今のルールでは絶対に売れないのだ。

業界の人なら知っている。

「1DAY PAVEはどこ行った?」である(悪口ではない)。

一方、透水性コンクリートの目覚ましい普及は従来の産業構造には無かった現象だ。

⚫︎建築外構

⚫︎園路広場

こうした高規格道路ではない舗装の分野、トップラインではなくボトムライン(辺境)の分野。

道路学会など産業の中枢が目もくれない分野には産業の意志ではなく純粋なる社会一般(市場と顧客)の評価が下される。

⚫︎参考記事: 「バズった《土間コン》ドライテック」庭ファン

そして現代はこうした辺境での成果がITや企業間連携を通じて瞬時に全体に共有が可能な時代となっている。

情報発信や普及活動は産業という特定の全体構想が幅を利かせるフィールドで行っても勝ち目はない。

透水性コンクリートの普及を始めた当初、僕たちはお行儀良く既存業界の大手と名のつく有名どころに営業総当たりをしていた。

⚫︎発注機関(国・県・市・町など役所、NEXCO、 UR、JKKetc)

⚫︎設計・コンサル

⚫︎道路会社

⚫︎ゼネコン

名だたる企業グループだ。

いずれも日本のインフラ創造をリードしている機関だ。

そして、そうした努力のほとんどは報われなかった。

そしてたどり着いた結論。

「いいものは売れない」

「テクノロジーは飽和している。必要なのは産業の再定義。」

僕たち生コンのラストワンマイルにいる人たちの活躍のフィールドを広げる。

コンクリート舗装(生コン舗装や透水性コンクリート)の市場が拡大する。

そのために僕たちが今できることはなんだろう。

それは決して業界団体による国交省などへの働きかけや陳情ではない。

そんなことはこれまで数多く繰り返されたが一つとして大きな成果を得ていない。

惑わされてはいけない。

現代に僕たちが手にすることのできる武器。

⚫︎インターネット

⚫︎企業間連携

トップライン(業界中枢)を狙うのではなく、中央集権や全体構想が及ばないボトムライン(辺境)でたくましく普及活動にあたり、そのリアルをインターネットや企業間連携で仲間たちと共有し、その輪を少しずつ広げていく。

ボトムラインと言っても、市場は広大だ。

産業ルールに恭順に一度の人生を無駄にせず、ちょっとお行儀が悪いと白眼視されたとしても、自らの信じる道をきちんと歩もう。

「いいものは売れない」

「テクノロジーは飽和している。必要なのは産業の再定義」

宮本充也