2020/04/18

「透水性コンクリート施工に関する注意事項」

DIYなど一般の方にも敷居が低く、普及が加速しはじめている透水性コンクリートにももちろん抑えておかなければならない施工上のポイントがある。今はまだ珍しい材料透水性コンクリートの注文を受けた場合プロ施工者が押さえておくべきこと。「透水性コンクリート施工に関する注意事項」。

施工前説明事項

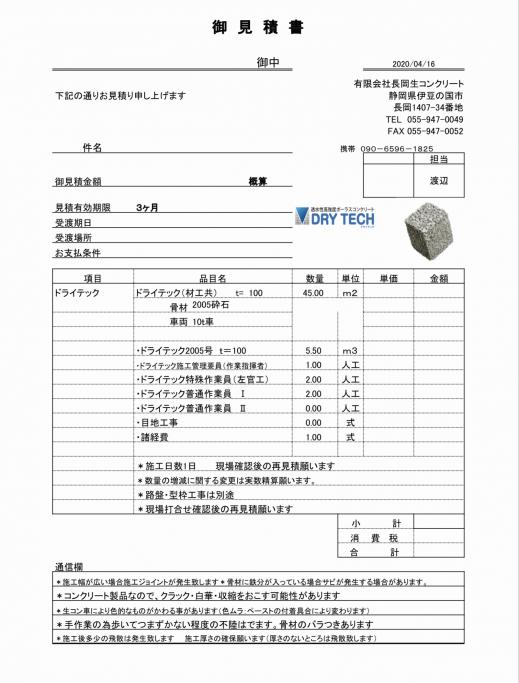

こちらは材料・工事共で提出される見積書のサンプル。

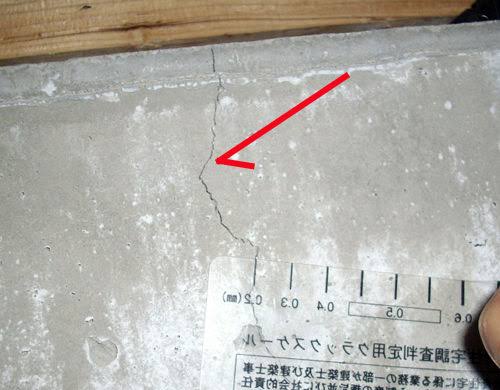

通信欄に事細かく施工に関する注意事項が説明されている。

⚫︎施工ジョイント

半製品(透水性コンクリート)を現場で施工して繋いでいくため、もともと敷設されていた材料と新しく継いだ材料の時間が開いてしまう場合施工ジョイントと呼ばれる新旧の見た目のムラが発生すること。

このジョイントは新旧材料の濃淡という見た目の問題として発生するものの機能(強度・耐久性)上の問題は無い。

また、供用が長くなればその濃淡の違いも目立たなくなっていく。

⚫︎サビの発生

通常の生コンも透水性コンクリートも配合されている骨材(小石)の産地によってもことなるが鉄分を含んでいる場合がある。

こうした骨材に含まれる鉄分がなんらかの原因で表面に溶出すると水蒸気や雨水の影響でサビが発生する場合がある。

洗い出し仕上げの土間コンに発生したサビ汁。

これらもコンクリートである以上不可避な現象であり、もちろん強度・耐久性・透水性いずれの性能に問題を及ぼすものではない。

さらに、透水性コンクリートの場合雨水などは土間コン表面に滞水しないため、サビ汁が広がって表面を汚す範囲も小さくなる。

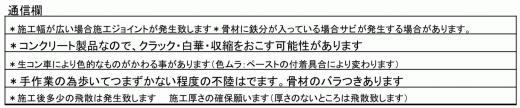

⚫︎クラック・白華・収縮

クラック(出典:https://www.forest-studio.jp/blog/2017/04/post.html)。

白華(はっか)(出典:EXLEAF)

収縮(水分の出入りや温度の影響でコンクリートの体積が膨張したり収縮したりする現象)。

これらは、いずれもコンクリート固有の現象であり、透水性コンクリートの場合であっても不可避となる。

ただし、透水性コンクリートの場合表面が骨材の輪郭がそのまま浮き彫り(粗面)であるため、クラックについては目視不可能「まるでないかのよう」であるため、不具合として指摘されづらい。

また、サビ汁同様、白華(エフロレッセンス)現象についても滞水で白い部分が広がることがない。

⚫︎不陸(ふりく)

⚫︎多少の飛散

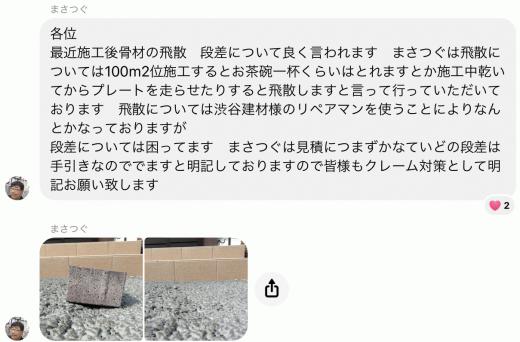

不陸とは写真のように人力施工であるためローラーの転換箇所などに多少の段差が生じてしまうこと。

もちろん施工精度を高める努力はしていながらも、施工面積が大きくなればこうした不陸が生じてしまうことがある。

どうしても気になる場合は補修方法(切削の上専用補修材で補修)もある。

また、多少の飛散の度合いとしては、文中にもあるように「100m2くらい施工するとお茶碗1杯分」くらいは施工中表面に付着されずに残ってしまう骨材(小石)はどうしても残る。

ただし、こうした現象はその後も進行して結果的に削れてしまうといことではない。

100m2にお茶碗1杯分以上の深刻な骨材飛散が発生した場合は当該箇所を専用補修材で補修可能。

プロ施工者の方へ

新しい製品・材料ということもあるため、発注者にもその良し悪しの判断基準・評価軸が整っていない。

上記現象は施工前にじっくりと誠意を持って説明しておかないと、施工後「こんなはずじゃなかった」というお施主さんの感情論に見舞われることになるだろう。

通常の土間コンでも発生するいろんなトラブル。

後から説明してもそれらは「いいわけ」にしか映らない。

なるべく前始末をしておけば同じ仕事でも楽になるはず。

一般・施主の方へ

引き渡しを受けて上記のような判断が難しいいくつかの現象が起きた場合遠慮なく生コンポータルに問い合わせをして欲しい。

それが本当に固有の現象なのか、あるいは施工者の怠慢によるものなのかの判断に関する助言はできる。

また、施工前には庭コン(https://www.nr-mix.co.jp/niwakon/subcontractor_list.html)で地元の優良施工者も検索できる。

取引を検討している施工者に施工実績がなく不安ということであるならば相見積もりをとってみるのも1つの手段かもしれない。

さらに、透水性コンクリートは生コンと違ってDIYにも門戸が開かれている。

DIY動画マニュアルでは初心者の方でも施工できるように各工程を詳細に説明している。

外出自粛の昨今、DIYに挑戦してみるのも検討できる。

2020年の現在ではまだまだ「珍しい」土間コンクリート。

生コンポータルでは数年以内に透水性コンクリートを「土間コンの標準」にすべく活動をしている。

そのためにも、現実を誠意を持って説明し包み隠さず発信すべきだ。

生コンポータル「ちょっと問い合わせしづらい生コン工場」を世間一般に身近にすることで大地に蓋しないコンクリートテック透水性コンクリートの普及拡大を目指している。

そのことで、自然と人が調和する世界は具現化する。

宮本充也