2020/12/17

「ドライテックを施工した後の道具を簡単にきれいに洗い流す方法」化学混和剤

一般の方だけじゃなく、施工者やプロの方を相手にして見せて差し上げても結構驚かれる、「ドライテックを施工した後の道具を簡単にきれいに洗い流す方法」。答えは、化学混和剤。当社が取引のある、MAPEIや竹本油脂、フローリックが作っているその薬品は、界面活性剤。

ドライテックが付着したところに高性能AE減水剤を吹き掛けよう

長岡生コンクリート(生コンポータル運営)の現場共有グループに共有された現場の知恵。

「ちなみに、トラックに積んでる、流動化剤を道具やらに塗ってネコの中で洗ったりしたら、ドライテック後の汚れがすぐおちて、不思議でした。」(えりこさん共有)。

そもそも何で付着したドライテックは水で落ちにくいのか?

ドライテックは言ってみれば、頑固な汚れ。

いや、ドライテックその物は、透水性コンクリートの材料(生コン)であり、水を通す舗装、土間コンクリートの材料。

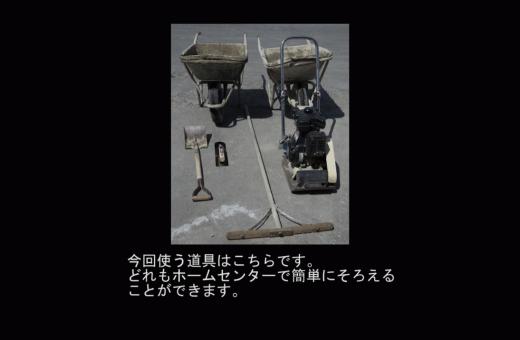

ただ、その材料を用いて、駐車場やアプローチを施工する時に必要となる道具がいろいろある。

一輪車や、トンボ、プレートコンパクタ、スコップ、プラゴテ。

こういった道具を用いて、ドライテックは施工される。

その汚れ、通常の生コンクリートよりも、頑固に付着する。

頑固な汚れなのだ。

というよりも、頑固な汚れでなければならない、のだ。

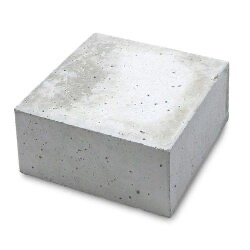

透水性コンクリート《ドライテック》。

断面を見ればわかるように、通常のコンクリートと違って、石と石が点で繋がっている。

一方の通常のコンクリートは、石と石の間にペーストと言って、セメントと水がペースト状になったものが空間を埋めている。

だから、ドライテックのようには水を通さない。

そんなドライテックにはどんな性能が必要か?

通常のコンクリートと違って石と石の間の空間が満たされていなければ普通に考えて、「脆い」ということ意味する。

通常のコンクリートが、石と石の間がペースト(結合材)で満たされている状態で、所定の強度(例えば車が乗っても大丈夫な硬さ)が発揮される。

一方、ドライテックは石と石が点で繋がってるだけ。

普通だったら、めっちゃ脆い。

それなのに、普通のコンクリートと同等以上の強度が発揮される。

ここまで説明すれば、勘のいいあなたならわかるはずだ。

そう。

点で繋がってるだけなのに普通のコンクリートと同等ってことは、点の結合がめっちゃ強い、ということを意味する。

これを、専門用語で付着強度(フレッシュな状態であれば粘性)、と言ったりする。

そんなドライテックを施工した後のペーストが簡単きれいに洗い流せてしまったら、そりゃそれで問題なのだ。

化学混和剤って何?

MAPEIやSIKA、BASFなんてところが世界では有名なメーカー。

日本でも、花王とか竹本油脂、フローリックといったところが製造している。

化学混和剤。

これ、もう、今や生コンクリートには「絶対に」入っている原材料だ。

生コン(まだ硬化する前のフレッシュな状態)にも、硬いとか柔らかいというのがある。

あまり硬いと作業性が悪い。

だから、柔らかいものを求められることがある。

「水入れりゃいいじゃん」

素人でもわかると思うが、水入れちゃうと、今度はセメントの量が相対的に減ってしまうことを意味するため、所用の強度が確保できないなんてことになる。

その時に登場するのがこの、化学混和剤だ。

簡単に言えば、界面活性剤。

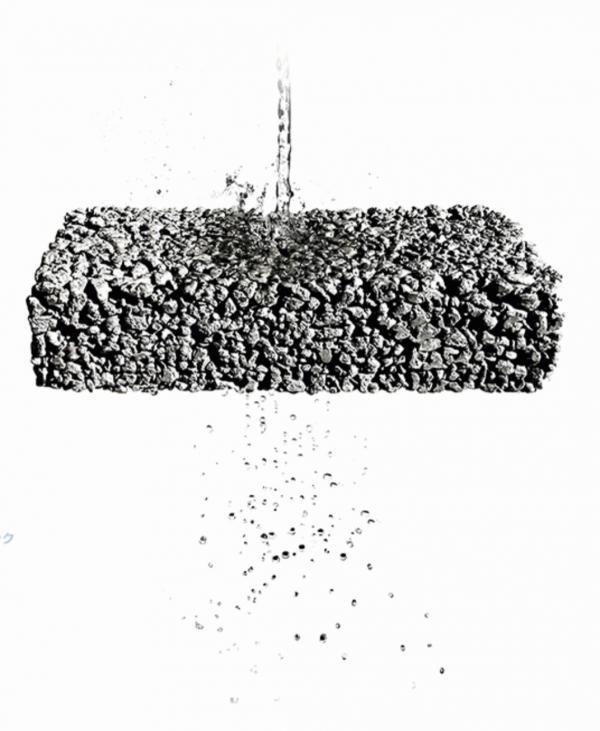

この混和剤を生コンに入れるだけで、動画のように生コンクリートは柔らかくなる。

フニャッとなる。

専門用語で材料分離が起きやすくなる。

つまり、水で洗い落とすのが楽になる。

そんな理屈だ。

メッセンジャーのやりとりにも登場しているが、15年ドライテックを製造している長岡生コンクリートでは、荷下ろしした後のドラムの中にもこの混和剤を使用している。

頑固な汚れがなかなか落ちなくて苦労した末の工夫だ笑。

そして、この工夫。

ドライテックが本当に普及する上でとても大切だってことに気づいた。

「ドライテックは粗利も取れるし、輸送効率も高いから、製造しようよ」

これは、経営者には響くかもしれないけど、実務者には、「いや、洗うのが大変だから、いいや。やめとく」とこうなる。

それじゃダメなのだ。

「地球環境のために、頑固な汚れに我慢して!」

これ、ダメ。

「楽して、地球環境にも貢献しよう!」

でなければ、ダメ。

生コンクリートは化学混和剤でシャバシャバになる。

この性質を利用して、ドライテックを施工した後の道具もシャバシャバに洗い落としやすくしよう。

「ドライテックを施工した後の道具を簡単にきれいに流す方法」

普及と合わせて、この方法も伝えていかねばならない。

ドライテックは簡単だ。

誰にだって施工できるし、後始末だって生コンと同じかそれ以上に楽。

だから、普及する。

僕たちの役割は、そんな「普及する理由」を一つ一つ作っては伝えていくこと。

早く、地球環境を再生しよう。

宮本充也