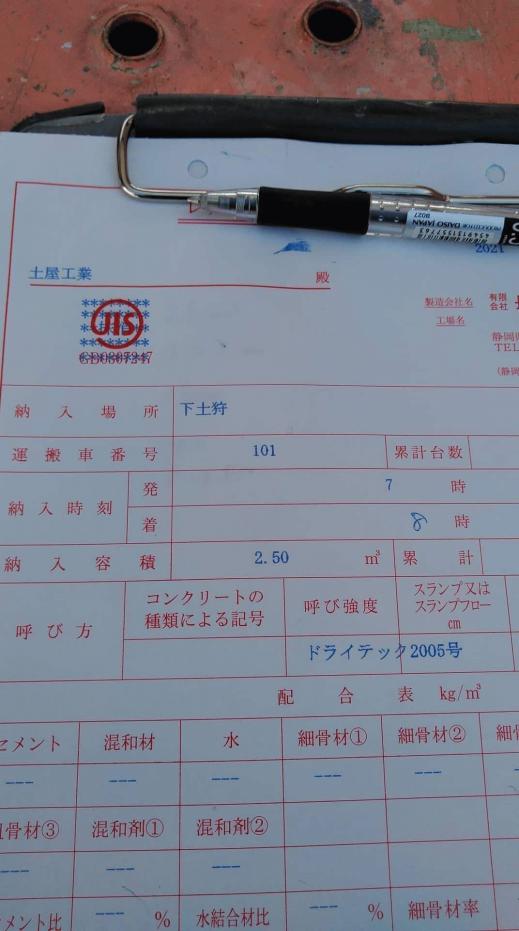

2021/03/05

【静岡】「土間コンといえばドライテック」土屋工業

主に運転業務を従事されているナミさんからはいつも現場の状況がつぶさに共有される。「お施主さんが選んだ」ドライテックは地元静岡県伊豆地方で操業されている土屋工業により施工された。

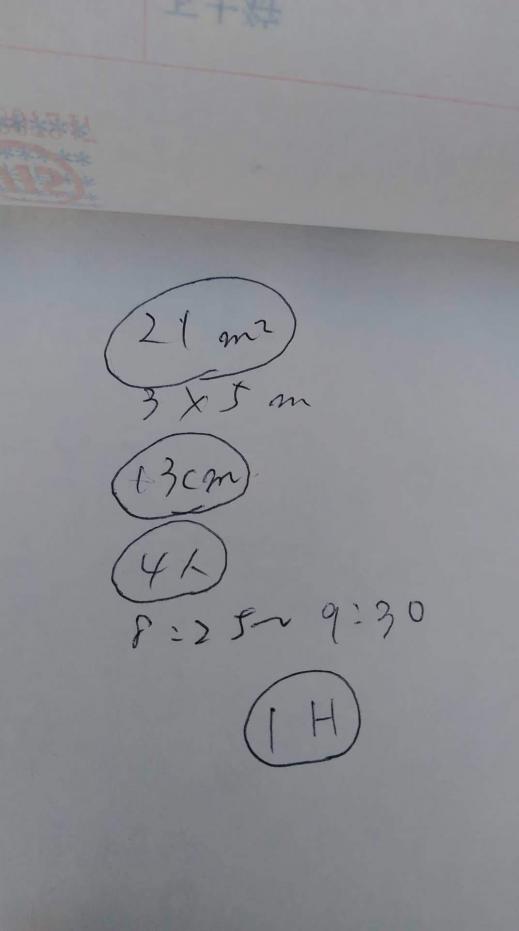

製造:長岡生コンクリート(担当:まさつぐ)、施工:土屋工業(21m2、130mm、4名、1時間)

長岡生コンでは月に50m3ドライテック

施工Before。

5年以内にエクステリア土間コンの標準はドライテックと主張している生コンポータルを運営しているのは長岡生コンクリートと言って静岡県伊豆地方で55年の歴史を持つ生コン製造業。

つまり、生コン屋さん。

全国に3000以上とされるどこにでもある生コン屋さんの1つ、長岡生コンでは日々当たり前のように「土間コンといえばドライテック」と言ったように出荷されるようになっている。

生コン出荷が低迷する地方の生コン製造者・長岡生コンクリートでは先月2月は30m3、今月はすでに50m3のドライテックの見込みがある。とある生コン製造者と施工者の間で起きていることは必ず世界の標準になる

工場を指揮する池上さんに突撃インタビュー笑。

今月は前半戦だけで50m3(400m2以上)のドライテック出荷が予定されているという。

「土間コンといえばドライテック」

そう主張するなら長岡生コンの地元ではとにかくそうなっていなければ説得力がない。

長閑な伊豆地方でもいよいよ土間コンの常識が変わろうとしている。

関東や一部関西、福岡、名古屋など都市部では1ヶ月に100m3出荷なんて事例も出てきている。

自然にそうなったわけじゃなく、ナミさんのように実際に現場に材料を運んでくれる方やそれを受け取って施工する施工者、全ての「新しいことに果敢にチャレンジ」してくれる方々の手によって常識が変化しようとしている。

施工After。

21m2は4名でたった1時間で終わってしまった。

「土間コンの標準になります」と主張する理由

土間コンにとってかわるだけじゃない。

共同住宅などのような比較的大規模な建築の外構や駐車場。

あるいは、公園の遠路や、さらには道路に至るまでがポーラスコンクリート(ドライテック)の対象市場だ。

低迷する生コン産業にあって唯一拡大可能な領域と言っていい。

(もう1つあるとするならば、再生コンクリート)

そんな夢を思い描いたときに、まずは身近な「エクステリア駐車場土間コン」の標準であるべき。

「土間コンの標準になります」と主張する最大の理由は、「1時間で終わってしまった」というこの脅威の施工スピード。

世の施工者は20m2程度の規模だったとしても同じ人数が丸1日関わることになる。

一方のドライテックはたった1時間だ。

このところ強く思う。

新しいものについては100人いたら99人は否定から入る。

冷静にドライテックの歴史を振り返ればそれがわかる。

たった1人(あるいは自分だけかもしれない)いれば十分だ。

ドライテックに続いて最近では「ふりかけ配筋」と言ってポリプロピレン繊維を施工中の土間コンに撒いてタンピングするだけでワイヤーメッシュの敷設をしなくて済む工法を発信している。

世の施工者らにとって有益と信じるからこそ、「動画共有を条件に無料で」配っている。

無料で配っているのに、あれこれ難癖をつける方までいる笑。

普及しない理由をあれこれ語られるのだ。

それらいずれも、従来のワイヤーメッシュに比べて理屈の通った主張ではない。

とにかく、変化に対しては誰しもが抵抗を覚えるのだ。

元々の習慣がいかに苦渋に満ちた不合理なものであったとしても、だ。

ドライテックは16年かけて今ようやく世間の認知を得て、あれこれ議論され、メリットやらデメリットが語られるようになったが、16年前は99%がデメリットだった。

使わない理由だった。

そう考えると、何事も最も大切なことは諦めないこと。

一度惚れた対象に対しては一生を添い遂げるくらいの覚悟で継続を約束することが大切。

その覚悟さえあれば、何事でも成功する気がする。

砂漠の祈祷師の逸話だ。

長岡生コンでは月50m3。

これ、まだまだ伸びると思う。

中には月100m3達成した工場だってある。

窓外に眺める伊豆自然は子供の頃とそれほど変化がないように見える。

人々の暮らしは様変わりした。

人々の暮らし、社会を変革することくらい、それほど難しいことではないように思う。

宮本充也