2021/07/09

「普段アウト工場から生コン買ってるからそこのために特殊コンは練らない」

生コン産業は健全に社会の機関として機能しているのだろうか。生コンポータルでは常に、建設・生コン産業のことを「閉鎖的、階層的、縦割り」と断じてきた。透水性コンクリート普及の道のりで気づく生コン産業の闇について。

⚫︎表紙画像の引用元: なぜヒエラルキー組織が選ばれているの?そのメリット・デメリットとは。

建設・生コン産業が腐ってる

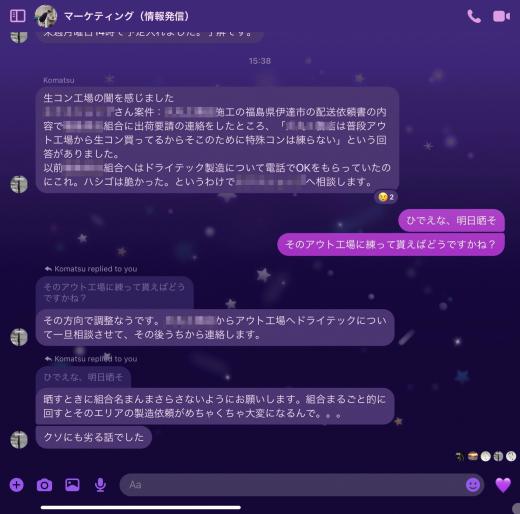

以下は、ドライテックの供給をサポートしている実務の際に偶然見かけた生コン産業の闇を象徴するメッセンジャーのやりとり、スクショだ。

(小松)

生コン工場の闇を感じました

〜〜〜〜〜さん案件:〜〜〜〜工務店施工の福島県伊達市の配送依頼書の内容で〜〜〜〜組合に出荷要請の連絡をしたところ、「〜〜〜〜工務店は普段アウト工場から生コン買ってるからそこのために特殊コンは練らない」という回答がありました。

以前〜〜〜〜組合へはドライテック製造について電話でOKをもらっていたのにこれ。ハシゴは脆かった。というわけで〜〜〜〜へ相談します。

(宮本)

ひでえな、明日晒そ

そのアウト工場に練って貰えばどうですかね?

(小松)

その方向で調整なうです。〜〜〜〜工務店からアウト工場へドライテックについて一旦相談させて、その後うちから連絡します。

晒すときに組合名まんまさらさないようにお願いします。組合まるごと的に回すとそのエリアの製造依頼がめちゃくちゃ大変になるんで。。。

クソにも劣る話でした

「普段アウト工場から生コン買ってるからそこのために特殊コンは練らない」

これ、一般の公序良俗に照らし合わせてみて、どうだろうか。

先日、この員会社 vs アウト工場の構図に関心を持って取材を申し入れてきた東洋経済とのエピソードが脳裏によぎる。

⚫︎参考記事: 「現在発行されている週刊誌の中では日本で最古《東洋経済新報社》に取材していただきました」生コンクリート産業

一般からはどう頑張っても理解ができない産業構図。

組合 vs アウト

産業、あるいはビジネスとは、社会全体(市場と顧客)にその価値を届けることによって代価を得て健全なる成長を果たす存在ではないのか。

「普段アウト工場から生コン買ってるから」

だから、ドライテックの製造に協力しかねる、ということだそうだ。

そこには、顧客不在、エゴ、自分都合しか見つけられない。

単なる感情論。

これが、中小企業等協同組合法に規定され中央会が指導する公益性の高い(はずの)生コンクリート協同組合なのだから恐ろしい。

まるで、文明が発達したおかげで見出された先住民族というか未文明の土着民というか。

世間の動きに全く頓着なく、生コン産業の片隅では今もこのような狼藉(と断じさせていただこう)が横行している。

その様子、現場を、僕たち生コンポータルはドライテック普及の道程でありありと知ることができる。

やっているのはプロダクトの普及ではなく、産業の健全性の保全

16年前、透水性コンクリート事業ローンチ当時にはそんなこと一切考えてもいなかった。

「ドライテック売って儲けたい。新しい事業の柱を確立したい」

たったそれだけだった。

エゴもいいところ。

こちらも、自分都合で、世間がより良くなるとか一切頓着なく、ただひたすらにドライテックの営業活動を展開していた。

動機は浄化・純化するということなのだろうか。

当初はエゴの押し付けで、産業のあらゆる機関、行政・コンサル・設計事務所・ゼネコン・道路会社・工務店・造園業・エクステリア業者を片っぱしからしらみつぶしに営業して歩いた。

その経験から実感として産業構造を理解することができたから、言ってみればまあ無駄ではなかったのだけれど、結果的にそんな活動を通して「ドライテック売って儲けたい。新しい事業の柱を確立したい」というエゴは果たされることはなかった。

主客転倒ともいうべきか、順番が違ったのだ。

綺麗事ではなく、「まず、世間の役に立ってこそ、自分たちの存在が許される」あまりに当たり前のことに気づくのにかなりの時間を浪費したと今では振り返る。

まずは、プロダクトありき、ではなく、市場と顧客が産業(あるいはプロダクト)に寄せる要請は一体何か?という問いを立てなければならなかったのだ。

そこから現在に至るまで、市場と顧客の役に立つ自分たちの役割、その具体的実践としてのプロダクト(ドライテック)という本来の活動を続けてきた。

その活動は世界の飢餓に出会い、ようやっと市場と顧客から多くの問いあわせを寄せられるようになる。

そして、気づいたのだ。

「建設・生コン産業が腐ってる」

冒頭の例は氷山の一角でありまだまだ照らされるべき闇は枚挙にいとまがない。

そんな産業構造をそのまま放置していたら、市場と顧客の役に立つ、という目的が達成されない。

産業の風通しをよくしなければならない。

東洋経済から発表予定の記事も待たれるが、今後も生コンポータルとしてはこうした事情から、建設・生コン産業全域(ドライテックの市場・フィールド)に関して健全性が保全されるような貢献を果たしていきたい。

「知られていないことは存在していないのと同じ」

情報発信、インターネット1stに注力して6年が経過しようとしている。

これまで知られることのなかった、あらゆる闇、辺境の出来事が、今インターネットと企業関連携を通じて照らされるようになった。

現在の生コンに課題を持っているのなら、それは個別プロダクトやテクノロジーではなく、社会システムとしての流通系(生態系)におこすべきイノベーションがある。

改めて確信している。

宮本充也