2021/08/09

【長野】「都市計画に組み込むことによって雨水の急ではないなだらかな移動を期待」竹花工業 小諸生コン工場・新高興業

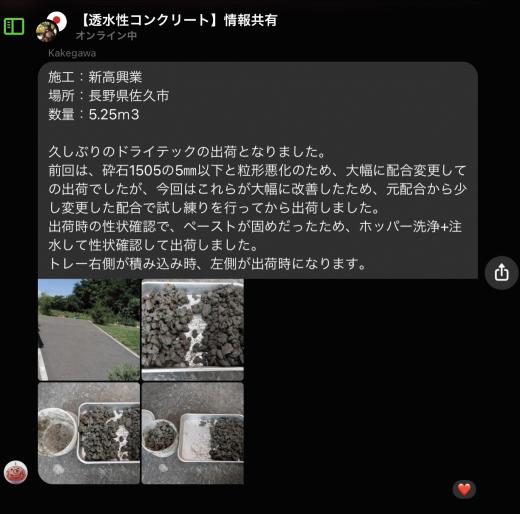

長野県佐久市。久しぶりのドライテックの出荷となりました。前回は、砕石1505の5mm以下と粒形悪化のため、大幅に配合変更しての出荷でしたが、今回はこれらが大幅に改善したため、元配合から少し変更した配合で試し練りを行ってから出荷しました。出荷時の性状確認で、ペーストが固めだったため、ホッパー洗浄+注水して性状確認して出荷しました。トレー右側が積み込み時、左側が出荷時になります。(小諸生コン工場掛川さん共有)

製造:竹花工業 小諸生コン工場(担当:掛川直樹)、施工:新高興業(5.25m3)

ドライテック製造現場から

久しぶりのドライテックの出荷となりました。

前回は、砕石1505の5mm以下と粒形悪化のため、大幅に配合変更しての出荷でしたが、今回はこれらが大幅に改善したため、元配合から少し変更した配合で試し練りを行ってから出荷しました。

出荷時の性状確認で、ペーストが固めだったため、ホッパー洗浄+注水して性状確認して出荷しました。

トレー右側が積み込み時、左側が出荷時になります。

施工After。

なだらかな傾斜地(法面)に見事な出来栄え。

これで雨水は下部に流入することなく穏やかに地面から地中に浸透する。

透水性コンクリート(ドライテック)は例えば都市計画に組み込むことによって雨水の急ではないなだらかな移動を期待することができる。

例えばあらゆる舗装が透水性を有することになれば当今の水災害は緩和されることが分かっている。

さらに、アスファルトではなく、コンクリートがきちんと供給されるようになりさえすれば、路面温度は低減しヒートアイランド現象の抑制、ひいてはゲリラ豪雨、冠水被害の緩和も期待できる。

理屈では。

理屈が立っているのなら、後は実践で形にするだけ。

それが一番難しいのだけれど。

そのためには、小諸生コン工場の掛川さんをはじめ、僕たち生コンラストワンマイルが動かなくてはならない。

理論、理屈は完成しているのだ。

形にするのは、僕たちだ。

前回は、砕石1505の5mm以下と粒形悪化のため、大幅に配合変更しての出荷でしたが、今回はこれらが大幅に改善したため、元配合から少し変更した配合で試し練りを行ってから出荷

一般の人がこれを読んでもちんぷんかんぷんだろう。

それでいいと思う。

舞台裏の話だ。

建設・生コン産業の片隅にいていつも感じていることだ。

理論や設計が確立すれば、それは自然と形になると信じられているが、実際はそうはなっていない。

セメントを使わないコンクリート。

大地を削らず、解体コンクリート塊を100%骨材にしたコンクリート。

再生骨材コンクリート。

「大地を削らない、汚さない、蓋しない、CO2を収容するコンクリート」

研究は進んでいる。

誰もがその必要性に疑問を差し挟まない。

それが、理論だ。

一方、全国の再生骨材コンクリートの普及は拡大はおろか減少している。

生コン総生産量の1%にも満たない。

これが、理論ではない、現実だ。

この隔たりをどのように埋めるのか。

それが、ラストワンマイルの立てるべき課題であり仕事だ。

そして、これは、透水性コンクリートや残コンリサイクルコンクリートにも当てはまる。

鍵は、創発。

掛川さんの努力や、また別の地域で活躍している某さんの努力が、埋もれることなく、互いに認知し合い、情報が共有され、連携や共同が生まれる。

インターネットと企業間連携がそれを可能とする。

創発。

生コンポータルの役割は、そんな辺境(ラストワンマイル)で起きているリアルを埋もれさせず伝えられる形にして伝えることだ。

6年間毎日ブログを3本せっせと更新し続けている。

振り返ると多くのラストワンマイルとの交流があった。

ずいぶん景色が変化したように思う。

見通しも良くなった。

現代には合理性のない壁や階層(間仕切り)もずいぶん減って風通しも良くなったように思う。

今日は海の日でお休みの人も多いかもしれないけれど、例えば長岡生コンクリートは埋め戻し材を100m3出荷している。

現場は動いている。

埋もれさせてはならない。

雨に見舞われれば開店休業の生コンクリート。

晴耕雨読を打破できない産業。

人々の安心・安全を「ありがとう」を言われないのに当たり前に守り続けるインフラ産業。

だからこそ、情報発信が大切なのだと思う。

宮本充也