2021/09/12

【静岡】「木川さんや森野さん僕たちの現場での活躍を埋もれさせてはいけない」富士西麓ガーデン

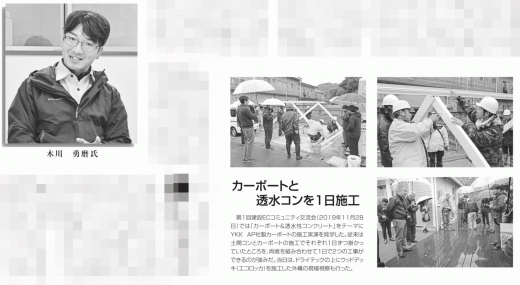

富士宮市山宮。生コンポータルが在籍する長岡生コンクリートでは、出荷された材料の現場の様子は現場に材料を運び込んだドライバー担当者の方からメッセンジャーグループに随時共有される用になっている。今回はお得意様富士西麓ガーデンの現場。(森野さん共有) 製造:長岡生コンクリート(担当:Masatsugu)、施工:富士西麓ガーデン(担当:木川勇磨、およそ36m2/4.5m3)

ちょっとしたコンクリ、アスファルト、セメン

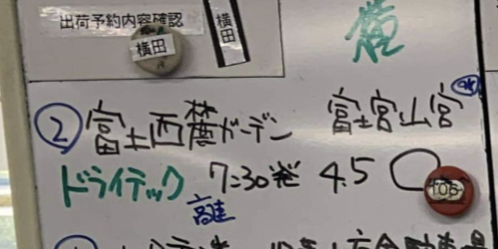

長岡生コンクリートでは毎朝当日の出荷票(WEB上とホワイトボードに作成されている)が共有される。

木川さんの会社だ。

ドライテックの最初の頃の方から、ドライテックをきっかけとして、お取引が始まった。

地元の会社といえばそうだけれど、ほとんどの地元の会社は当社と「もともと生コンで取引があって、からの、ドライテックを検討」が基本だが、木川さんの会社は異なる。

「なんか、新しい面白い生コンを作ってる会社」

というきっかけで、入り口はドライテックだった。

その後、PP繊維散布(ワイヤーメッシュの要らない土間コン)など、当社のコンテンツをご利用いただき、もちろん、必要に応じて通常品(生コン)も購入いただいている。

なんとも懐かしいことに、エクスショップの加島さんや、東北レミコンの佐藤さん達とセメント新聞の座談会を行ったのはもう1年半も前のことか。

当時、施工の視点からとても価値のあるコメントを多数いただくことができた。

⚫︎参考記事: 「施工者にとっての透水性コンクリート」インターネットが拓く生コン新市場(セメント新聞)pt2

当時もすでにリピーターで、ことあるごとにドライテックを採用いただいていた。

ただ、あの頃からちょうど全国的な普及に拍車がかかったことを記憶している。

そんな忙しい毎日に紛れて、あたかも普通の生コンのように、ドライテックを注文くださる。

まるで、あまりにも普通の光景で、埋もれてしまいそうなくらい。

ただ、「全く売れなかった16年前」を知る僕たちは、こうしてこともなげに注文を寄せてくださる、古くからの取引先への感謝を忘れてはならないのだと思う。

ことあるごとに、今を作っているいちいちを点検することは、今後をさらに実りある未来にするのに役立つはずだ。

撮影してくれた森野さんも荷下ろし作業の合間だし、個人情報が特定されないように注意しなければならないしだし、ちょっと雑な写真だけど笑、いつも現場共有していただき本当に感謝してます。

僕たちの暮らす静岡県東部地方ではこのようにドライテックはごくごく当たり前の生コンとして出荷が始まっている。

それは、「コンクリ」のように、「アスファルト」のように、「セメン」のように。

施工する人や製造する人が、ドライテックはどのような場所に必要とされ使うと便利なのか、という情報をきちんと理解している。

そういう意味では、最初にあるのは、「情報」だ。

情報がなければ、人やものは動きようがないし、経済も回りようがない。

その意味で、ものづくり勢の僕たちには一見無関係のように思えた情報発信は非常に重要だった。

この6年、ブログ毎日3本を繰り返してきて、切実にその事実を理解する。

情報発信を繰り返すことにより、少しずつだけど世界の景色が変化して行くのを理解している。

そして僕はそんな仲間(今回は森野さん)から寄せられる共有に1日も感謝を忘れたことがない。

現場共有(現場で何が起きて、どんなふうに思ったか)があるから、僕はそれを伝えられる形(ブログ)に起こすことができる。

伝えられる形にすることができるから、「伝える」(情報発信)、そして受容者に「伝わる」がある。

その情報が必要としている、消費者だったり施工者だったり、どこかの製造者に届く。

「伝わる」

そのうちのほんのごく一握りはその情報を有益だと考え、実際にその情報により行動に移す。

だから、ものが動き、経済が循環(カネが動き)し世界の景色が変化する。

僕たちが透水性コンクリート16年、情報発信6年で切実に理解したことだ。

ものづくりにインターネットは関係ないといまだにそんなふうに思っている人もいるようだけど関係は大ありだ。

「黙ってせっせと作ってりゃいい」が成り立ってたのは、右肩上がりの経済環境で「搾取構造ではない」流通が機能していた時代のことだ。

人口半減の局面を迎え、既往の流通構造がともすると「搾取構造」になりがちな現代において、僕たちラストワンマイルは自らの力で自らの価値を発信しなくてはならない。

これまでの繰り返しは、ものづくりラストワンマイル3000(製造・施工)をインターネットで公開するに至った。

一般消費者は本来であれば名の通ったハウスメーカーや宣伝広告に費用をかけることのできる大手資本のブランドに相談するしかなかった世界に、新しい選択肢を提示している。

自由に地元のものづくりラストワンマイルと連絡を取り合い自由に商談をする。

見積もりを取る。

不安に思ったならば、「あとだしじゃんけんワークス」に見積書を送付して、あとじゃんチェック(無料で適正・不適正を添削してもらえる)にかければいい。

多くの消費者が安心して見積もりを受理して発注している。

消費者はもちろん、施工・製造側だって、安心してものづくりにベクトルを合わせることができる。

今やそんな時代になりつつある。

今までものづくりのラストワンマイルはヒエラルキー(産業・流通構造)でいえば「底辺」に位置していた。

だから、消費者フロントエンドで一体何が行われているかは知る由もなかった。

ものづくりラストワンマイルが自ら自分たちの価値を発信することでフロントエンドに直接繋がる時代になった。

余計な中間搾取はいらない。

「あとだしじゃんけんワークス」はプロダクトやものづくりを蹂躙するようなフロントエンドを全て明るみにする。

そんないちいちを排除するのではなく、健全な循環を希求する。

素直にものづくりに集中できる産業構造。

現場で起こっていることを埋もれさせるのではなく、きちんと伝えられる形にして伝える。

焦ることなくできることに今日も明日も集中していればそれで良い。

木川さんや森野さん僕たちの現場での活躍を埋もれさせてはいけない。

宮本充也