2018/09/29

「舞台裏の話ですが|透水性コンクリート」

普段調達している生コンを使って土間コン駐車場を工事する。そんな時生コンの作り手のこだわりを聞くことはほとんどまれだろう。それと同じことで透水性コンクリートを製造する上でのあれこれなんて「舞台裏の話すが」

舞台裏の話ですが

※透水性コンクリート普及に携わる関係者によるメッセンジャーグおおいグループ(80名弱参加)による意見交換

透水性コンクリート「ドライテック 」には特殊バインダが配合されている。

市販されている化学混和材で配合を組むことは可能であるものの、

要求性能を満足するためにはF材(フッコー製造)を配合することを選んでいる。

その理由は、

点接着の連続構造体としての透水性コンクリートが必要とする性質は「圧縮強度」ではなく、「引張強度」。

通常のコンクリートは大抵、

「圧縮強度」

でその性能が評価されるのだが、

特に舗装コンクリートの分野。

中でもポーラスコンクリートは「引張強度」で評価されることが多い。

※実際の現場は住宅駐車場の土間コンのように非構造体である場合が多いため、曲げ供試体による現場試験はまれ。

なぜか?

その理由は車両乗り入れなど上載(じょうさい)荷重がかかった場合に骨材と骨材をつなぐ「点接着部分」に離れようとする力(引張応力)がかかるため。

と考えられている。

そのため、ポーラスコンクリート(透水性コンクリート)は曲げ強度で管理されることが多い。

そのため、圧縮には強く、引張に弱いとされるセメントの性質を補うために上述の、

F(えふ)材

※セメントよりもさらに細かい超微粒子がセメント粒の周りを取り巻いて引張強度を補完する。

その、F材。

こんな感じで投入される。

※プラントから生コン車に材料が投入されているときに紙パックみたいなものを投入しているのがわかるだろうか。

そのF材は生コン工場のラインではなく、生コン車のホッパーから直接投入されることが多い。

流動化材レオパックの要領。

水に溶ける性質の布(紙)で梱包されたF材を現場で投入することが多い。

どうして製造ラインではなく現場投入も可能な形にしたか?

それは、

透水性コンクリートに馴染みの薄い生コン工場にとっては馴染みのない混和材を製造ラインに投入することに対して抵抗を感じる場合がおおい。

ということに起因する。

実際は完全無機質のF材であるため、

仮に製造ライン(例えばバッチングミキサ)に直接投入したからといって、

並行して製造される生コンになんらかの影響を与えることは皆無。

それでも、やっぱり不安という生コン工場が多かったため現行の形を採用している。

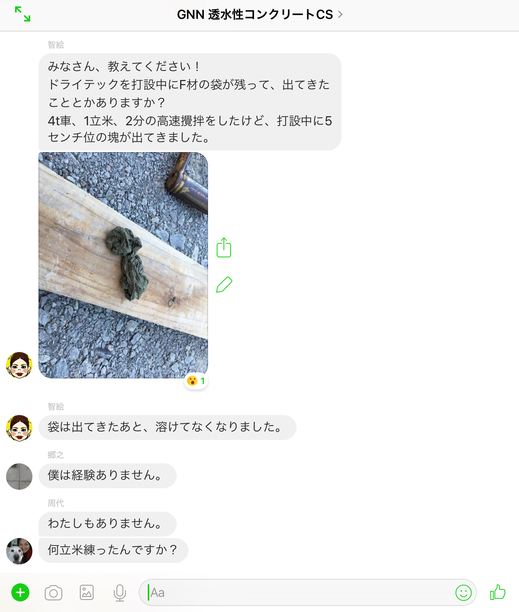

ごく希に溶けきらなかった梱包材が写真のように排出されることがある。

※大分綜合建設九鬼さんからご報告のあった写真。F材梱包材と考えられる。もちろん、品質には全く影響がないため、仮に排出された場合は材料に混じらないように取り除かれる。

現場投入後の攪拌時間の目安は2分となっているが、

3分も攪拌すれば水溶性の本梱包材は完全に溶けてなくなる。

※そもそも製造ライン(プラントミキサ)への直接投入さえしてしまえば袋は跡形もなく溶けてしまう。

そんな舞台裏の議論が交わされていた。

透水性コンクリート「ドライテック 」の本当の強み。

舞台裏をお見せしたように、

ドライテック はどこかの単独企業がその単独企業の経験やリソースだけに頼って市場に投入している価値ではない。

ということ。

複数の生コン工場があらゆる地域の施工環境で同時多発的に市場に投入し、その経験はITを駆使して今回のように随時共有化される。

これが、本当の価値。強み。

どこかの単独企業が経験できる量は知れている。

この時代、「共有」つまりは「共感」が時代の要請。

GNN元気な生コンネットワークやそれに関連する人や組織は、

今の時代が「生コン」に要請するあれこれに対して、

日夜連携している。

この価値は透水性コンクリートに限ることなく、

フィールドを選ばない。

あらゆるテーマに対して連携が生み出されていく。

ここからは、中小企業の時代だ。

これまで埋もれていた中小企業がITと連携を得た。

さながら、水を得た魚のように。

全国の中小企業(生コン工場)は活性化する。

その地域でさらに付加価値を創造する。

そんな時代に生まれて、そんな時代にこそ果たすべき使命。

そんなことを考えながら透水性コンクリートの普及に携わっています。

広がる、生コンでいいこと。

宮本充也