2018/11/20

「老木がまだ若木だった頃の人と自然の関係性」

静岡県だけじゃない。日本中の地面を変える役割を担っているのが、生コン工場。この200年異常とも言える人類の発展が変えてしまった日本の地面。御神木がまだ若木だった頃の地面に戻すのが僕たちの使命だ。

御神木がまだ若木だった頃の地面に戻す

※樹齢1800年と言われる小豆島の御神木「しんぱく」。御神木と地面(透水性コンクリート )に関する意外な関係性。

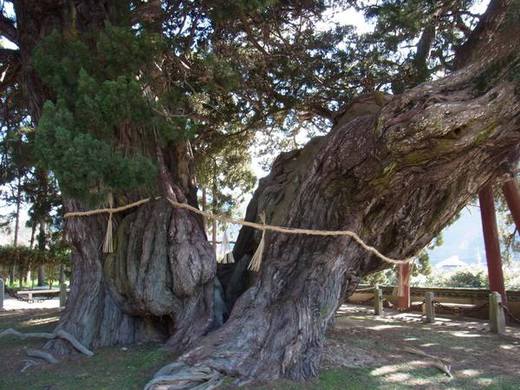

※こちらは徳島の御神木。御神木がまだ若木だった頃の地面は今と同じだっただろうか?老木の健康を維持するための技術、透水性コンクリート。

※静岡県全域をカバーする透水性コンクリートの供給体制はなにも静岡県だけじゃない。今や日本全国の地面を変えようとしている生コン工場。

老木がまだ若木だった頃の地面は?

人間の寿命はせいぜい100年。

200年前を語るお年寄りはいない。

このところ話題になっているサステナビリティ(持続可能性)。

つまり、このままでは持続ができないという危機感。

持続ができない?

事実、この200年の人類の発展は、何万年もの人類の歴史から見て明らかに異常値。

たった200年が地球を致命的に汚した。

それは、今を生きる僕たちでも感じ取ることができる。

そして、せいぜい100年の寿命である僕たちにその「異常」は認識しづらい。

30年前と明らかに変化した日本の気候。

以前よりも整備されているはずの排水インフラ。

なのに、「想定外」といわれる異常気象(ゲリラ豪雨など)が生活を脅かす。

それなら、もっと。

もっともっと、地面を整備して、排水設備を増強して。

水害が起きないように地面を覆い尽くしたらいいの?

そうすれば、水災害は起きないの?

1,000年以上生きる御神木はその答えを知っている。

石灰石の枯渇は50年後といわれている。

つまり、50年後には今のインフラ整備はたちゆかなくなる。

自然を支配しようと必死に技術革新を起こそうとする人類。

それは、つまり、持続可能ではないのだ。

老木が知るまだ若木だった頃の地面。

それは、アスファルトやコンクリートに被覆されていなかった自然の地面。

若木だったころ。

雨は地面に吸い込まれ地下水脈に還元されていた。

その水は地下で磨かれ湧水として人々の暮らしを豊かにしていた。

冠水する地域は知れていた。

だから、人々はそこに無理に住もうとはしなかった。

冠水しない場所に定住することを選んだ。

自然と共存していた。

800のアスファルトプラントが変えた日本の地面

僕たちが子供だった頃習ったこと。

石油を生成する過程で発生してしまう副産物(ゴミ)を有効利用して道路が整備されている。

意外と知られていない。

今や石油精製技術は進化しアスファルトは発生しない。

つまり、今のアスファルトは無理して作っている原料。

大手資本が生み出した道路産業。

舗装の95%はアスファルトが地表を覆っている。

石油製品のため、すぐに痛んで(わだち)掘り返される。

幾たびも繰り返される撤去と新設。

石油を掘り出す。

僕たちは地面を覆うためにいつまで地球を傷つけなければならないのか。

持続可能な発展。

3,000と言われる日本の生コン工場の役割。

自然の恵みを少しいただいて恒久的な地面を

※透水性コンクリートと呼ばれる日本の生コン工場が全国で供給する新しい地面。

コンクリートは石油製品じゃない。

石灰石など自然の岩を原料として生成されるもの。

だから、ガラスや石が普遍であるように。

一度施工された地面は余程のことがない限り撤去されることはない。

そして、透水性コンクリート 。

それは、老木がまだ若木だった頃の地面を再生する。

降った雨はコンクリートの地面が吸収する。

そして、その水は地下水脈に還元されていく。

舗装された裸の地面。

それが、透水性コンクリートという技術。

もちろん、だからといってコンクリートは完全に自然環境を破壊しているというわけじゃない。

地球の恵みである岩石を削っている。

ただ、技術革新が完全サステナビリティを実現しようとしている。

セメントを使わない技術。

解体された建設物から砂利や砂を再生する技術。

完全リサイクル。

ゼロエミッションのコンクリート 。

そんな技術革新。

自然を支配するのではなく、自然に溶け込む。

200年以上前の人類と自然の関係性。

老木がまだ若木だった頃の人と自然の関係性。

技術革新はそんな本来の人と自然の関係性を再生する。

未来の子供達に優しい地球を残すこと。

今を生きる僕たちに課せられた使命から逃げたくない。

生コンは自然を守る。

宮本充也