2018/11/29

「コンクリート土間の色斑の発生原因と防止方法・対処方法」【土間コン博士】こと住林緑化伊藤氏の講話

全国で補修に億単位? 土間コンクリート関係者垂涎の的。あの「土間コン博士」こと、住林緑化の伊藤さんがついに登壇。土間コン1人者の語る土間コンクリートの素顔。

【PR】

色むらもひび割れもない土間コンはなんとDIYで施工できる?!

コンクリート土間の色むらの発生原因と防止方法・対処方法

うん百万円投じられて実施された土間コンクリートの色ムラ発生原因を突き止めるための実験は2回行われている。

総合的な結論として「水」が原因であることがわかる。特にこれから迎える冬期には「色むら」は不可避な現象。さあ、どうする?

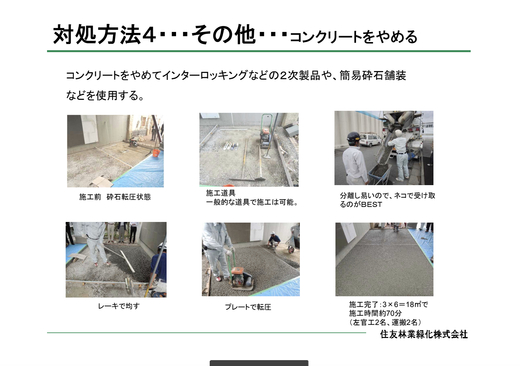

数ある対処方法の有力なひとつ「コンクリートをやめる」。ずっこけただろうか?写真は透水性コンクリートの施工要領。

コンクリートをやめる。

年間補修関連費用だけで億単位。

その解決にうん百万円を投じ、

組織的に多くの経営資源が関わったチャレンジ。

その指揮をするのは「土間コン博士」の名をほしいままにする、

伊藤英(いとうすぐる)

その人である。

あらゆる現場の最前線に立ってきた。

コンクリートに関わる僕たちですらみたこともないようなありえないクレーム。

(リグニンスルホン酸が結晶化したと思われる表面欠損や酸性雨が原因とみられる変色など多数)

土間コンに関する悲劇を日本で一番知っている漢。

その漢の解決策。

「コンクリートをやめる。」

敵前逃亡だろうか?

これまで18年に渡り僕もそれなりに土間コンに携わってきた。

わからない。

土間コンの特に色むらの発生原因だ。

どんなに完璧を期待しても、

あざ笑うかのように表面に浮き出る色むら。

でも、このところ伊藤さんの中で、

「コンクリートをやめなくても大丈夫なコンクリート土間」

として、生コンポータルとの共同が浮上している。

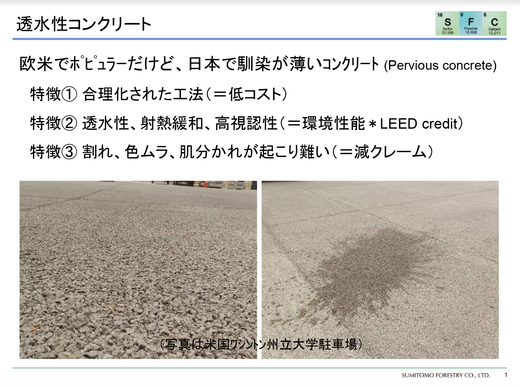

透水性コンクリートで土間コンクリート施工という選択肢。

写真は住友林業柿谷研究員提供のスライド。

色むらをはじめとする各種不良の原因が「水」の「移動」であることがわかっている。

水は生コン中でペーストの中に含まれている。

ペーストとは、砂とセメントと水が混じり合って文字通りペースト状になっているもの。

透水性コンクリートはそのペーストが極限まで少なくしてある。

そうすることで生コン中に空隙を保持しそこが水が透る道となる。

透水性コンクリートは「水」の「移動」がないから色むらが発生しない。

と、こうなる。

コンクリートをやめる。

それは、通常の生コンで土間コンクリートを施工するのをやめる、という意味。

通常じゃない生コン。

それが、透水性コンクリート。

で、土間コンクリートを施工する。

すると、永遠の課題となっていた「色むら」の問題から解放される。

生コンでいいこと。

土間コン博士に見出され、いよいよ透水性コンクリートはスターダムにのし上がろうとしている。

博士。

とことんご一緒させていただきます。

日本の地面を変える旅。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

生コンでいいこと。

宮本充也