2019/06/20

透水性コンクリートがやがて向かう理想的な姿とは

200年前のまだ何にも覆われていなかった地面を再生する仕事。透水性コンクリートはそれでも今はまだサステナブルではない。向かうべき理想のあり方を模索する。

(画像はhttps://www.maizuru-ct.ac.jp/imec/bridge_archive/05_topic.pdf から引用)

人と自然が調和する舗装の最終型を占う。

普及が加速し始めている透水性コンクリートは今はまだサステナブルではない。

現実にその原料を得るために自然を削っている。

セメント、骨材を得るためにだ。

その営みはどこかで行き止まりを迎えるだろう。

未来世代から盗み現在の繁栄を手にする。

全ての産業で意識されるべきこと。

有限の資源を削ることで得られる繁栄は虚像だ。

かといって僕たちは今更縄文人に戻るわけにもいかない。

人と自然が調和する世界。

理屈としては縄文人の生活様式にもどることは正しいかもしれない。

けれど、その世界にはユニクロもセブンイレブンも無い。

ほぼ裸で右往左往しなければならない(しかも、シラフでだ)。

人類がこれだけの繁栄を手にしたことが結果的にサステナビリティという意識を生み出したのも事実。

どこかで行き止まりがやってくるぞ。

その意識を持てたことはそれだけ人類が意識的にも技術的にも発展・成長したことを意味する。

残コンを利用した透水性コンクリートという可能性。

現実、現段階で生コンは世界で100億m3流通している。

これはまぎれもない事実だ。

その分の自然が削り取られているということになる。

もちろん、この点にフォーカスしクローズドループを考えたあり方を模索すべきだ。

ただ、ここでは新世代の舗装、透水性コンクリートに限って可能性を検討したい。

透水性コンクリートの骨材を残コン由来の回収骨材とする。

現在は天然の骨材を使用しているが、現場から持ち戻された生コン(残コン)に由来した回収骨材を用いる。

つまり、骨材に関して言えば自然を削ることが無い。

そして、セメント。

フライアッシュや高炉スラグといった産業副産物あるいはエコセメントなどなるべくポルトランドセメントを使わない手立てを講じる。

あるいはジオポリマーの今後にも期待したい(https://www.jci-net.or.jp/j/public/technology/archive/201612_article_1.html)。

舗装なら中性化ドンと来い!

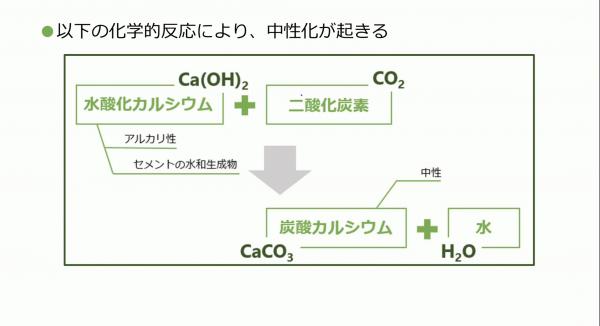

コンクリートにとって中性化という現象は歓迎されないものとなっている。

コンクリートはアルカリ性。

大気中のCO2に触れることで中性化という現象が起きる。

コンクリート中のCa(OH)2がCO2と反応すると、CaCO3とH2Oとなるこの現象。

鉄筋コンクリート構造物の場合鉄筋が錆びて構造物を著しく損傷するため忌むべきものとされている。

ただ、舗装となると事情が異なってくる。

透水性コンクリートには鉄筋が用いられていない。

つまり、いくらでも中性化OK。

そして、生成されるCaCO3はなんと化学組成が石灰岩と一緒。

加熱することで得られるCaOはセメントに戻すことができるのだ。

残コン由来の透水性コンクリート。

その土地で発生した残コンがその場で骨材となる。

その骨材と結合材(ジオポリマーなどなるべくセメントを使わない)を用いてポーラスコンクリートを製造する。

それは地元の地面に還元される。

その地面は水を通す、つまり表面積が大きい。

つまり空気に触れる面積が大きいことを意味している。

それだけCO2を吸着する。

降雨を地下水系に還元するだけじゃ無い。

人類の営みが生み出した二酸化炭素を捕捉する。

そして、それは石灰に還元される。

セメントに還元され新たなコンクリートの結合材としての役割が付与されるのかもしれない。

その過程で自然を削ることがない。

生コンを新しい視点で捉え直すことで自然と人間が調和する世界を創造する。

そして、それを実現するのは僕たち生コン。

ラストマイルの役割だ。

宮本充也