2021/07/04

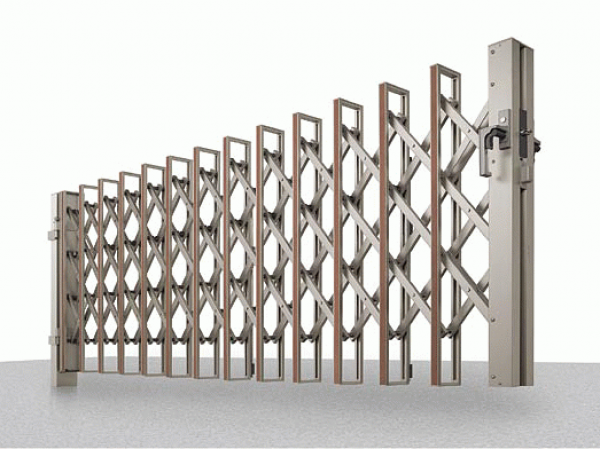

「ドライテックのカーテンゲートはノンキャスターで行こう」TOKO・エクスショップ

30,000回開閉試験の結果がTOKOから齎された。結論は、「ドライテックのカーテンゲートはノンキャスターで行こう」。そもそも、試験前から分かっていたのは、抵抗感・ガタツキ。集中的に繰り返される摩擦はドライテックとカーテンゲート双方に傷を負わせる結果となった。

滑り抵抗性とガタツキのトレードオフ

⚫︎参考記事: 「カーテンゲートの開閉はドライテックの上でも問題ないのか?」TOKO・エクスショップ

着想は、「水勾配がいらないドライテックはカーテンゲートとの相性バッチリなのではないか」という点。

エクスショップの導きでカーテンゲート大手TOKOとの共同実験は30,000回繰り返し開閉にドライテックあるいはカーテンゲートは耐えられるか、というもの。

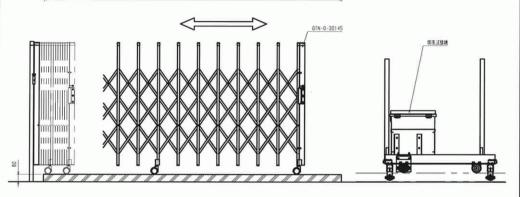

TOKO社所有の繰り返し開閉試験機。

一旦設定したならば、人気のない工場の片隅で開閉はしつこく繰り返されるというもの。

なんだか、理解の実験室的な不気味さを感じないではないが笑、カーテンゲートはひたすらに繰り返される。

その回数は30,000回。

1日カーテンゲートを多くて5回開閉したとして、6000日分。

16年以上使用された(あるいはほぼほぼ一生分って感じか)ドライテック上のカーテンゲートは一体どのようになっているのか。

支えているドライテックはどうなのか。

そんな興味から始まった実験結果がこのほど関係者の間で共有された。

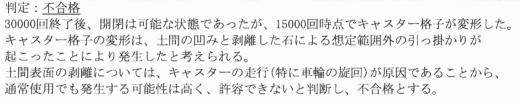

うひー、不合格!!

「ごめんなさい、他に好きな人がいるの」的な、「受験番号を手に汗握りながら探していたのだけれど、ない!どこにもない!!」的な、やっぱなかなか慣れることのないこの衝撃。

不合格。

拒絶。

リジェクト。

辛い(汗。

ドライテックとカーテンゲートの相性は悪かったという結果にしばし茫然と立ち尽くすこととなった。

考えてみれば当然のことで、滑り抵抗値が高いということはそれだけ摩擦力が高く、開閉に難が生じる

15,000回開閉時点でのキャスター部分とドライテック表面の写真。

キャスター側も、ドライテックも、削られ、抉られ、一部骨材は剥離し飛散している。

材齢が若い(強度が十全に発現していない)のに繰り返し開閉(摩擦)が行われた、という多少の言い訳はあるにせよ、結果的にはドライテックもカーテンゲートも所用の性能を有していないという現実が突きつけられる形となった。

最初から、 手作業の時点で、なんかガタついて開閉しにくいな」

という感覚は誰もが共有していた。

開閉しにくい、ということはつまり、摩擦がそれだけ大きい、ということ。

通常の土間に比べて、摩擦が大きい、ということは、通常以上にキツく表面が擦られるということを意味する。

粗い紙やすりで何回も擦られるようなもん。

改めて冷静に考えれば、当然の結果だった。

ドライテックにキャスター付きカーテンゲートの取り付けは向いていないのだ。

摩擦、滑り抵抗値が高い、ということはつまり、滑りにくい、転倒しにくい

性能というものは「どこに価値を置くか」で全く意味が変わってしまう。

確かに、「カーテンゲートの開閉が楽かどうか」という点に関して言えば、ドライテックよりも土間コンを選ぶべきなのだろう。

ただ、これから迎える高齢化社会、お年寄りが安心・安全な歩行を期待した場合、その性能は逆となる。

摩擦、滑り抵抗が高い、つまり、滑りにくく転倒リスクも軽減される。

相反する性能はトレードオフの関係。

つまり、すべてのプロダクト・製品には適材適所があって、要諦は受益者(施主、使う人)が何に価値を求めているか、が鍵となる。

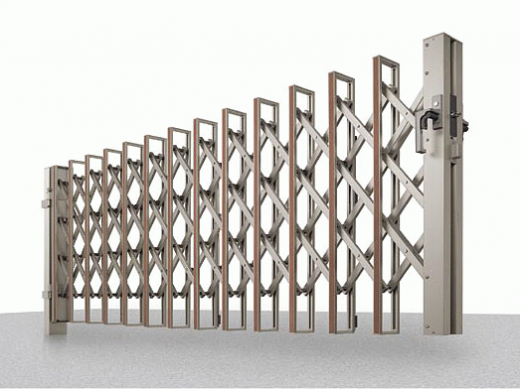

「それでも、開閉しやすいカーテンゲートを水はけのいい、真っ平らな土間コン(ドライテック)の上に設置したい」

そんな価値基準に対しての答え。

「ドライテックのカーテンゲートはノンキャスターで行こう」

(引用:エクスショップ)

カーテンゲートの中にはキャスターがないタイプも選べる。

タイヤなんか、もう古いのだ。

やめちまおう笑。

エクスショップ、TOKOをはじめ、多くの関連企業との共同でますます詳らかにされる、ドライテックの性能。

その蓄積、振り返れば膨大なものだ。

エクステリアや土間、コンクリートで調べ物(ググったり)してると、結構自分の書いた記事に行きあたったりする笑。

中には、「あれ、こんなこと書いたっけな」みたいな記事まで笑。

途中で投げ出さないで、しつこくしつこく続けることの偉大さをこのところ強く感じる。

やけを起こさない。

続ける。

時には今回のように、耳障りの良くない結果を突きつけられることだってある。

でも、続ける。

いろんな角度から分析する。

価値とは単一のものではない。

10人いれば、10人の価値基準がある。

大切なのは、そのプロダクトがどのような価値基準に応えることのできる性能を有しているかを知ること。

そのためには、現場や場数をこなす以外に近道はない。

コンクリート。

僕が選んだ人生のテーマ。

宮本充也