2020/12/07

「庭づくりの本質を見つめるカリスマ庭Tuber《庭ファン》の恐るべし審美眼」ドライテック解説動画第2弾リリース

カリスマ庭Tuber《庭ファン》からドライテック第2弾のYouTube動画が昨夜(2020/12/06)リリースされた。なんと、一晩(半日)で5,000再生の脅威の破壊力は透水性コンクリートの未来をどのように見つめるのか。庭ファンのドライテック動画第2弾を生コンポータルが解説。

『とりあえず、土間コン』という常識を覆すお話をします。

昨晩(2020/12/06)リリースされた庭ファンドライテック動画第2弾「『とりあえず、土間コン』という常識を覆すお話をします」。

こちらは第一弾「今、話題の素材【透水性コンクリート】ドライテックのメリット&デメリット」はなんと半年で150,000再生の庭ファンの中でも人気動画の1つとなった。

そして今気づいたが、庭ファンの人気動画(トップ10)の中でもドライテックだけ「特定の商品名」で紹介されている。

なのに、人気トップ10入り。

つまりそれだけ「ドライテック」は、「サランラップ」とか、「宅急便」とか、いわゆる「土間コンクリートの代名詞ブランド」ということなのだろう。

生コンポータルでは数年以内に、「ドライテックが土間コンの標準になる」と唱えている。

それは、施主だけでなく、施工者や製造者らにとっても従来製品(土間コンクリート)のあらゆる悩みを解決しているからだ。

これまでの土間コンの常識

- ブリーディングや仕上げなどで作業が1日仕事となる

- 左官屋さんと生コン屋さんの予定が合わず工期がずれる

- メッシュ配筋施工の面倒と打設中の足元の面倒

- いつも頭を悩ませる水勾配の問題

- 土間コン表面に発生する「色むら」と「ひび割れ」でお施主さんとトラブル

- そのほか面倒くさいが沢山

新しい土間コンの常識

- 夕方から打てる土間コン→完成までたったの30分(住宅外構)

- 午後なら生コン屋さんの予定も入りやすい

- 水勾配を考えなくてもいい、透水性コンクリート

- メッシュ配筋の設置不要、打設作業も楽

- ペーストがないから「色むら」がない「ひび割れ」が見えない

- その他ハッピーが盛り沢山

上記は、施主ではなく「施工者」にとって、従来の土間コンクリートとドライテックを比較している。

生コンポータルの庭ファンドライテック動画解説

(以下、YouTube解説テキストからの引用)

『とりあえず、土間コン』という常識を覆すお話をします。

00:00 『とりあえず、土間コン』は終わった。常識を覆すお話をします。

・「とりあえず、土間コンで」が通例の駐車場事情

・え?土間コンでいいじゃん。それしか無いじゃん、と思っているアナタ!

・以前から私も紹介している「ドライテック」という素材を知っていただきたい

・日本の舗装技術はどんどん知らないトコロで進歩しています。

・駐車場舗装のアップデート情報を今日はお届けします。

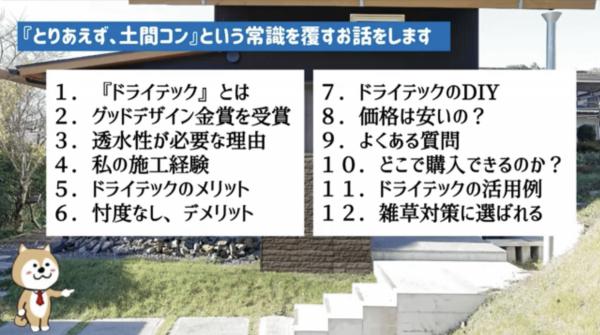

00:51 おしながき

===

02:05 1.常識を覆す「ドライテック」とは

03:35 2.2020年 グッドデザイン賞 金賞を受賞

05:00 3.透水性?なにそれ?別に要らない。

06:22 4.庭ファンはドライテックを施工したことあるのか?

07:32 5.ドライテックのメリット

09:52 6.忖度なし、ドライテックのデメリット

11:36 7.ドライテックはDIYでもできる

13:46 8.ドライテックと土間コンの価格はどっちが安いの?

15:02 9.よくあるドライテックの質問【Q&A】

18:27 10.ドライテックはどこで購入できるのか?

20:09 11.ドライテックも着色で装飾できます。

21:17 12.雑草対策に一番選ばれている気がする

(https://m.youtube.com/watch?v=mnGtQXEh5wM&t=5s)

やはりフィーチャーされた2020年 グッドデザイン賞 金賞を受賞

もはや、エクステリア界のトップインフルエンサーと言っていい庭ファン。

その存在を知ったのは今年に入って間も無くコロナもまだそれほど話題になっていなかった頃だった。

「Twitterなどでドライテックを注目してくださっている方がいる」

今でこそトップインフルエンサーだが、当時はまだまだ無名だった庭ファン。

こちらも無名で知ってもらうことが何よりも最優先で毎日ブログを書いている身(僕)としては無名な方だろうとなんだろうと、「ドライテック」を話題に出してくれる人は、それが仮に「悪口」だったとしても、大歓迎。

知ってもらわなければ、存在していないのと同じだからだ。

「会ってみたい」

ということで、実際にTwitterでDMを入れてみたが、あっさり断られた笑。

当時は庭ファンもまだまだ無名の(というよりも、そもそも庭をテーマとしたYouTuberがそれほど多くない)存在。

そのスタイルは、どこかの特定の製品や企業に偏った情報発信ではない。

素性も明かしていない庭プロの彼は、「いいもんはいいし、ダメなもんはダメ」と広告主に阿ることなくありのままをあけすけに語るスタイル。

そんなスタイルに認められたドライテックの足元の受注状況も少しずつ上向いていた。

そして、コロナ禍が本格的に世界を覆った。

自宅待機が本格化し、家の内側と外側に向けられる目が増えた。

生コンポータルの月間PV数が大台の10000PVを突破したかと思ったら、たった1ヶ月で200,000PVも達成した。

そのタイミングで伝説的な庭ファンの動画がリリースされた。

上述の第1弾「今、話題の素材【透水性コンクリート】ドライテックのメリット&デメリット」だ。

時を得た動画はなんと半年で150,000再生。

エクステリア資材を取り扱った動画としてはとてつもない成果だ。

時を同じくしてパートナーフッコー(ドライテックのキーバインダー製造)と共同でグッドデザイン賞のエントリを決意した。

そして、

ドライテック2020年10月31日グッドデザイン賞2020金賞・経済産業大臣賞獲得

庭ファンの審美眼、本質を見る眼は本物だったことが証明されたことになる。

その後、庭ファンの成功に追従して有象無象が庭をテーマとしたHPやYouTubeを始めたがやはりモノマネはモノマネ。

メッキはすぐに剥がれていった。

まだ、無名だった頃から、ドライテックの本質を理解し、その価値を誰に頼まれているでもなく発信していた庭ファンの情報発信は本物であることを証明するGD賞金賞獲得。

この栄冠は本質を見るカリスマYouTuber《庭ファン》に贈りたい。

恐るべし、庭ファン。自分でも施工していた!

これぞ、本物と言わざるを得ない。

なんと同時期にリリースしてあったドライテック袋タイプを庭ファンは購入し実家の庭にDIYで施工していた。

エクスショップからリリースされたてほやほやのドライテックの素、ドライテック用骨材を注文するという気合の入りよう。

見渡す限り、「金をかけず、口だけ動かして稼ごうとするYouTuberの人々」にあって、庭ファンはいぶし銀。

本物だ。

僕たちも知らないところで材料を購入し、その性能を吟味していた。

生コンポータルのエクステリアにおける影響力はそれほど大きいものではないにせよ、もしこちらをご覧になっている「これから庭づくりを考えよう」という人にはぜひ庭ファンをお勧めしたい。

完全なる第3者の中立な立場を崩さず「いいものはいい」「よくないもんは良くない」を貫く庭ファンのいうことは本当に参考になるはずだ。

雑草対策に一番選ばれているような気がする。

さすが、庭ファン。

ご名答。

今年ブレイクスルーを迎えた透水性コンクリート《ドライテック》の採用理由第1位は庭ファンのご指摘の通り「雑草対策」となった。

もちろん、防草シートも多く発売されている。

ただ、多くの人たちが薄々気づき始めているのだ。

樹脂のシートを用いた雑草対策は本質的な解決とはならない。

そして、これまでの抜本的雑草対策、つまり「コンクリで埋めちゃえ」は一方で、水はけ、排水という問題を引き起こしていた。

草を取るか、水浸しをとるか。

庭づくりには実にろくでもない現実が付き纏っていた。

ドライテック普及の担い手である僕たちとて、「雑草対策の本質的ソリューション」という側面に気づいたのは今年のことだ。

それは、顧客と市場の声を頼りに知ったことだ。

その本質を庭ファンはあっさりと動画の最後で捉えている。

庭づくりの本質を見つめるカリスマ庭Tuber《庭ファン》の恐るべし審美眼。

今年僕の視界に入ってきたと思ったらあっという間に庭づくりのトップインフルエンサーとしてその地位を確たるものとした庭ファン。

僕は庭づくりのプロではなくコンクリートのプロだから、ドライテック以外のコンテンツの良し悪しを判断する目を持っていない。

ただ、庭ファンにとってもコンクリートは専門外であるはずだが、その本質を当事者以上に的確に見つめるその手腕。

カーポートや、ウッドデッキ、フェンスや物置。

あらゆるエクステリアに関わる審美眼は間違いなく本物であるはずだ。

庭ファンの後を追い、より多くの才能がこの分野に流入してくることを期待する。

最初はパクリだって構わない。

思いつきで始めてもいいと思う。

市場と顧客が下す現実(評価)に彫琢され1人でも多くの庭やコンクリートに関する情報発信者が増えることで、業界全体がもっともっと流動的になる。

それは、より多くの才能が流入してくることに他ならない。

つまり、業界は低迷から再び成長軌道を描き出すことになる。

そうなれば、世界の庭やコンクリートはもっともっと美しくなる。

世界の景色が美しくなる。

それは、庭ファンや生コンポータルだけでなく、全ての人たちが望む世界であるはずだ。

これからの庭ファン、そして情報発信を志す全ての人たちと共に進化していきたい。

宮本充也