2018/07/25

「鉄塔メンテ日本再生」 光は当たらないけど

新幹線で出張しているとき窓外に広がる山々に、

ぽつんぽつんと続く鉄塔。

人が住んでいないところに巨大なインフラがあって、

都市で当たり前の明るい夜を支える送電インフラ。

送電用の鉄塔だけじゃなく、

僕たちの当り前の生活はこうした土木インフラによって支えられている。

それらインフラの整備やメンテナンスは事実国家(または準ずる企業)がになっていて、

反省すべきことや問題点は多くあったとしても、

にほんしね

という皮肉もいいかもしれないけれど、

自らが何ができるかを考えて実行に移した方がきっと個人も国家もよくなろう。

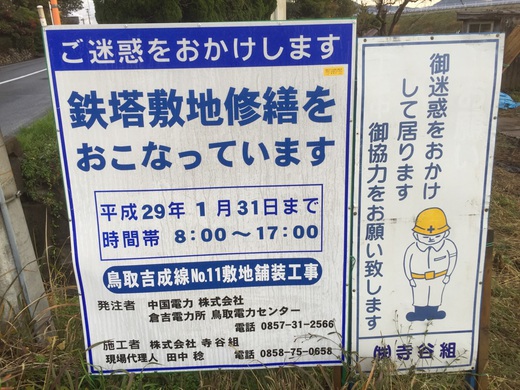

鳥取県の山中にそびえたつ送電用鉄塔に僕たちの技術が採用された。

(透水性コンクリート ドライテック)

もう10年以上もこうした利用はされてきている。

山中(不便な土地)における送電用鉄塔は建設するのも大変だけど、

メンテナンスもさらに大変。

山奥だから草も木も生えたい放題伸び放題。

時が立てばそこは生態系だから動植物が鉄塔などお構いなしに繁栄する。

こうした野放図な状態ではきちんとしたメンテナンスが行われづらいため、

鉄塔内敷地を「透水性コンクリート」で舗装する。

なぜ、透水性なのか?

鉄塔はとかく、

「雨を集めやすい」

何本もの鉄のアングルがジャングルジムのように組み合わされている。

これらが雨を集めて直下に落下させてしまう。

つまりそれだけ直下の土地には排水施設が必要になる。

そうしないと、隣地に雨水がどばっと流出してしまうおそれがあるし、

いづれにせよ大量の水はいろいろな弊害を招くために管理されるべき。

アスファルトにも透水性コンクリートに似た機能を持つ、

開粒Asと呼ばれる材料がある。

だけど、コンクリートに比べて透水機能が長持ちしないのは、

アスファルトは原油由来だから熱でただれてしまい目が詰まってしまうから。

粉塵などで目が詰まるのが透水性不全だと誤解されている。

一方コンクリートの場合完全に無機材(ガラス見たい)であるため、

一度出来上がった空隙は熱や日射などでは詰まらない。

つまり、長年の透水性能という耐久性は、アスファルトの比ではない。

こうした視点から透水性コンクリートは歴史的に数多く使用されてきた。

そして、特にこのところドライテックに集まる視線が熱くなっている理由は、

・日本中どこでも普通の生コン工場から、普通に出荷でき(調達が簡便)

・材料だけを買い求めることができるから、普通の作業員でも工事が可能(材販)

・完全無機材料だから自然環境に与える負荷も低い(低環境負荷)

等の理由が挙げられていて、

今後さらに社会インフラの充実に役に立てられることを期待する。

よりよいインフラが日本に住まう人達の暮らしがよりよくなるために。

建設に従事する人たちは目立たずひっそり働いている。

○○大賞みたいに光をあてられることもなく。

支え続けている業界。

日本の繁栄を支えている意識を少なくとも建設従事者は持っていると思う。

子を持つ親として保育園に入れないことは悔しいのは理解するけど、

それですぐに、にほんしね、となって、

それを流行語大賞にしてしまうのは稚気が過ぎているように思う。

今一度冷静になって今の日本がいかに便利で暮らしやすい社会であって、

それを支えてきた多くの人たちへの感謝を思い起こしたい。

日本を再生を企図することが今を生きる僕たちの仕事だと思う。

宮本充也