2019/11/27

【静岡】「今さら聞けないコンクリートひび割れの話」建築士事務所協会、セミナー(その1)

地元の建築設計の担い手で組織されている建築士事務所協会東部支部では「今さら聞けないシリーズ」としてひびわれ(及び各種変状とその対策)について1時間20分のセミナーの機会を頂戴した。「今さら聞けないコンクリートひび割れの話」。

今さら聞けないコンクリートひび割れの話

おなじみ「生こんにちは」は生コンポータルの地元でもまだ根付いていない笑

1つの真実

二見さんによる講義に用いられたフロー。

まず、「コンクリートである以上ひび割れるもの」であるという真実を受け止めること。

施主はいざ知らず、これは設計、施工、製造、全てが理解しなければならない真実であり本質。

この運命から逃れようとして無駄な努力をしていはいけない。

そもそもが、「水を使って製造し固まった後水が抜ける」ということは、「体積が変化する」ことを意味する。

柱や梁などで拘束している壁がA4サイズの紙だと思ってもらえればわかりやすい。

開口部など弱いところにひびがビシっとはいるのは必然。

その必然に抗おうとしても現在の科学では不可能。

そうした努力を嘲笑うかのようにひび割れは口を開く。

まず、受け止めることが肝要だと二見さんは説く。

2つの現実

まず間違いなく発生するひび割れも2つに区分けすることができる。

有害なものとそうでないもの。

こう整理すると冷静になれる。

対策すべきは有害なものだということで整理できるからだ。

簡単な目安としてクラックスケールによるひび割れはばの計測を挙げる。

名詞も兼ねたクラックスケールが来場者に配られる。

0.2mmが目安。

その幅以内なら問題なしと考えてOK。

それ以上大きかったら相談してね。

3つの理由

さて、そのひび割れが有害だとなった場合。

考えられる原因は3つある。

⚫︎材料

⚫︎施工

⚫︎環境

その得体のしれない恐ろしいひび割れが一体なんなのか?

こうした問いにこのフローは冷静に答えてくれる。

慌てないで対処できる。

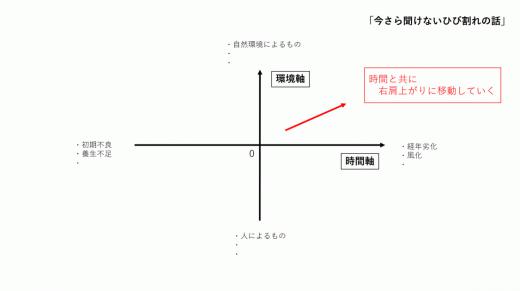

さらにこのチャートも役に立つ。

ひび割れは時間の経過とともに右肩上がりに移動していく。

つまり、時間が経てば立つほど環境が理由であるひび割れに変化する。

逆に初期は材料や施工によるものが多いということになる。

ひび割れは発生するもん。

設計士のように、あるいは製造者、施工者ならわかる。

ひび割れは発生するもん。

わかっているのに、怖い。

何故か?

そのひび割れを発注者から詰められるからだ。

詰められた時に理路整然と向き合うための知識体系がないから。

だから、今回このようにして概論をご案内することをご希望いただいた。

ある程度裏付けを持っておきたいということだ。

もちろん、その時になったら「ご相談ください」。

そのために僕たちがいるのだと思っている。

その2では、「それでもひび割れが怖い理由とその対策」について推論を進めたい。

宮本充也