2016/11/20

「どうやって商売成り立つ」色合わせという仕事

どうやって商売成り立ってんだろ?

そう思ってしまうことってないだろうか。

例えばちり紙交換や竿竹屋、

人気(ひとけ)のない、だけど商品がある街角の商店。

大きなお世話だが、どうやって成り立ってんのか心配になる。

けれど、きっと収益構造がきちんとあって、

じゃなければ続かないから、きちんと再投資可能な利益が生み出されているのだろう。

そこへ行くと、僕たちが携わっているコンクリート補修もまた不思議な商売だ。

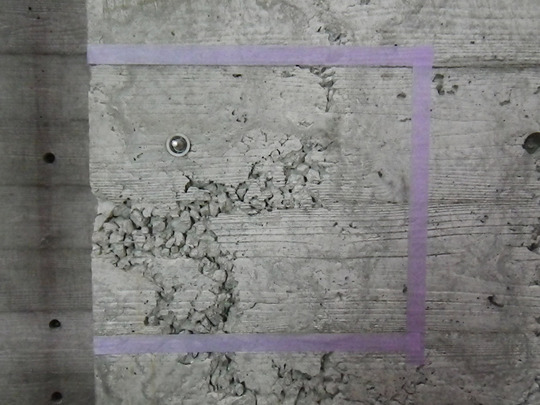

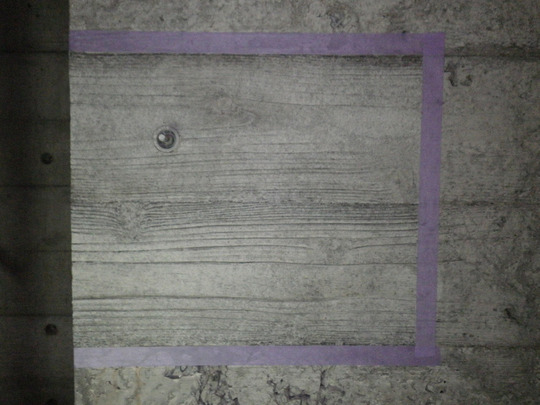

打ちっ放し色合わせ

不幸にも型枠を外した時に発見されたジャンカ(豆板)と呼ばれる不具合

これ、この通り、まるでなかったかのようにしてしまう優れた技術。

僕がこのビジネスに出会ったのは10年前。

WA-21(残コン再利用)やIWAシステム、透水性コンクリートも同様だったけど、

「わくわくした」

これだ!と思った。

つまり、惚れてしまった、というやつである。

何事も夢と現実、建前と本音、表と裏が必ずあって、

見た目のすばらしさほどこの分野は楽ちんキラキラしていない現実があった。

こうした技術の担い手の多く(当社がご一緒させていただいている)は、

美大を卒業された方が多い。

中には本業を画家としたいような方々もいらっしゃる。

というのも、コンクリートの質感を出すためにはどうしても必要最低限の、

絵心→センス

が必要だから、絵心無い方は残念ながら職業として選ぶことができない。

それなら引く手あまたで楽勝な商売か?

そう考えられがちだが、

コンクリートの不具合

というのは、

「コンビニでおにぎりを買う」

ほどいつでもどこにでもあるニーズではない。

まず、

1.コンクリート打ちっ放しで建物を作ろう

というニーズが必要。

この時点で、結構ニッチ。

2.実際の工事で不具合が発生

が必要条件となるが、これだけでも成り立たない。

3.現場代理人(または工事関係者)が色合わせという特殊補修を知っている

ことが条件になってくる。

この3が意外とネックになっていると僕は思っている。

僕たちは供給者だから知っているのは当たり前だけれど、

建設業とはいえかなり広範な分野だから、

「みんな知っていると思うのは早計」

というやつだ。

3という要件が満たされないばっかりに、

「あーあ、失敗しちゃったね。でも仕方ないね」

で済まされているケースが多いはずだ。

こうして色合わせという仕事は見いだされることなく、

捉えどころのない偶発的なニーズとして建設産業の中を浮遊している。

だから、せっかくある素晴らしい技術が、必要なところに届かない。

こうした仕組みがないがために、これまでは特殊技能者に光が当たりづらかった。

(つまり、技能が適正に評価されなかった)

僕たちGNNは生コン屋のアライアンス。

僕たちの近くにはコンクリートの工事が必ずある。

そして、打ちっ放しの工事もいくらでもある。

僕たちの周りには、「必要」がたくさんあるということ。

3.現場代理人(または工事関係者)が色合わせという特殊補修をお知らせする

という責任を帯びている。

「できる」とつなげるという責任。

そして、もう一つ。

IT戦略。

現代、「調べる」という行為に最も近いのはインターネットだと思う。

毎日ブログを書いたり、工事の実績をまめに更新したり。

これからは動画が効果的であるというのなら、できるだけ前向きに取り組んでみる。

こうしてできるだけ露出を高めて、必要としている人に届くように、

ITインフラを整えていく。

コンクリート技術×GNN×IT

こうした活動を通して、プロセスに存在する、

「必要としている人」

「できる人」

「伝える人」

がすべてWINになるようにする。

こうすることで、社会がよりよくなっている実感を毎日の活動で感じている。

宮本充也