2016/12/05

「省エネ法で危惧される日本独自の表現」打ちっ放しコンクリート

今建築業界巷では「打ちっ放しは絶滅する」と言われている。

それは今年の4月に改正された省エネ法に端を発しており、

300m2以上の建物については断熱工法の使用を促すこととなっていて、

つまり、

「裏表無断熱」

が事実上不可能になることからささやかれている。

断熱とはなにか?

人が寒い冬にダウンジャケットを羽織るように、

建物にも断熱材といって、

外気温度の影響をもろに受けないための工夫がある。

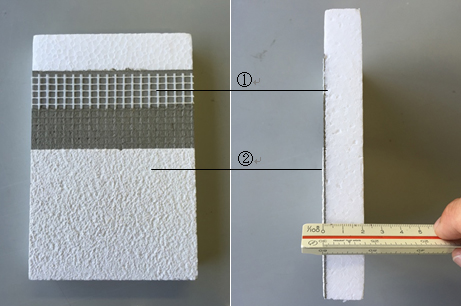

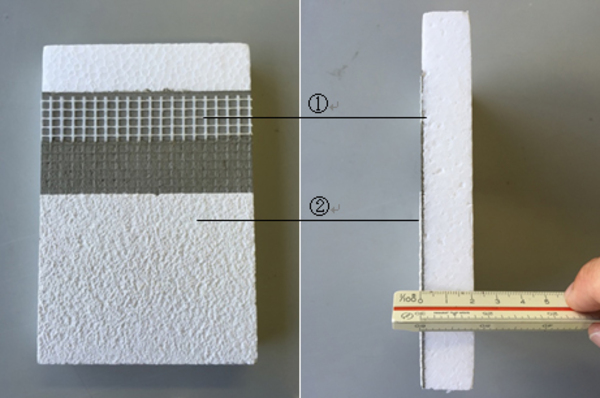

(フッコー社製断熱工法)

ようは、平たく言えば発泡スチロールみたいなのを外壁または内壁にぺたっとくっつける。

発泡スチロールって、冬場に触ると暖かい。

あの理屈を利用して、外気の超寒い(または熱い)温度の影響を防ぐもの。

ここでまた、打ちっ放しに話題を戻す。

省エネ法なり、世のなかの時代の要請が、

「建築の裏表無断熱だめですよ」

となると、つまり、

「部材であるコンクリート面がもろに出る機会が無くなってしまう」

ことを意味する。

もちろん、熱効率を向上させる断熱材をふんだんに使用して環境保全をする。

これは、とても大切。

だけど、それが勢い日本で独自にはぐくまれた、

「打ちっ放し表現」

の絶滅を意味するということは、結構大きな問題なのではないだろうか。

本日横浜にある秋山立花設計の秋山さんを訪ねた時にその話題を詳しく伺った。

やはり、今でも打ちっ放し建築を希望する声は少なくないという。

自然とまじりあう文化の日本人が好む、

「自然素材かつ機能材であり意匠」

としての打ちっ放しは、僕たち日本人の手で絶滅させてはならない。

また、情報革命進行中の現代、とても不思議な交流が生まれてもいる。

・生コン屋

・仕上げ材メーカー

・設計事務所

・施主

・特殊打ちっ放しコンクリート仕上げ技能者

が、縦割りではなく水平で実りある目的にベクトルを合わせることができる時代となった。

それぞれが、それぞれの専門分野で一つのプロジェクトを補完し合う形。

リーダーがいて、あとは「何も考えず言われたことだけやっている」という縦から、

それぞれがベクトルに向かって強みを提供し合う、横の連携。

コンクリート打ちっ放しが絶滅すると言われているが、

僕たちが持っている連携による技術体系は、

裏表断熱材の時代が到来したとしても、

迫力ある打ちっ放しを世に送り出し続けることができる。

(秋山立花設計 素晴らしい発想で地域創生をリードする気鋭の設計事務所)

宮本充也

※僕たちの技術はこちら