2020/12/17

【静岡】「穴を埋めた後どうしてる?」

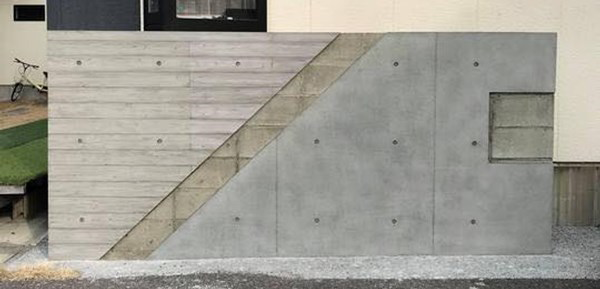

静岡県。建築外壁に作成した開口部が不要となり、モルタルで埋めたのち色合わせ補修で部分補修。住宅外壁を含むコンクリート構造物は少しのズレでも仕上がりが大きく変わるため、こういった穴の補修は結構多い。「穴を埋めた後どうしてる?」。

「あ、穴なくてもいいことになっちゃった」

元々設計でも穴(開口部)が設定されていた壁。

その穴が、「あ、いらない」となる。

これ、結構あるのだ、現場では。

写真Beforeはその穴を補修用モルタルで埋めたもの。

After写真では、その埋められた補修痕が見事に消えてしまっている。

「BeforeとAfterが逆?」

と思われるかもしれないが、これが生コンポータルが10年以上取り組んでいる、現場に喜びを届けられる技法。

色合わせ補修。

建設現場は何が起きるかわからない。

自動車や電化製品のように工場で徹底的に変数を取り除いて生産されるプロダクトとは違う。

建設現場で最も用いられている材料生コンは変数だらけの環境にさらされながら現場に届く。

気象条件(気温、湿度)や、渋滞など道路条件、材料の表面水etc。

型枠だって、鉄筋だって、ロボットではなく人の手により造作されている。

どんなに大きな橋やビルだって「手作り」と言っていい。

コンクリートはハンドメイド。

構造的な問題が起きてしまってはいかんので、その点の管理は徹底されているものの、それでも疎かになってしまうのが、「見た目」意匠上の不具合。

最近は建築だけではなく、土木の世界でも、見た目を要求されるようになってきた。

テトラポッドなんか重さのみが性能でいいはず。

だって、海に埋められるんだから。

なのに、検査の時には、「コンクリートの表面、打ち肌」に吝嗇がつけられる。

そんな時代になりました。

いいことだと思います。

建築ならまだしも、一般に土木のイメージってどうだろう。

生コンもそうだけど、およその発注機関が行政となっている。

一般にはあまり開放されていないイメージ?

その通り。

産業構造は多段階。

評価は市場と顧客(世間)ではなく、役所づとめの方々。

縦割り。

ガラス張りとは程遠い。

中で誰がどんなことやってるかも不明。

建設をもっと開放するためには、「見た目」ってすごく重要だと思う。

見た目への配慮というか。

だから、土木の世界でも評価項目に正式に「見た目」入れてもいいんじゃないだろうか。

働いている人たちの服装とか笑。

建設も、もっと、見た目に気を使った方がいいんじゃないか。

そんな時代に、変数だらけのコンクリートの見た目のトラブルを解消するこうした技術は再認識をされることになるはずだ。

宮本充也