2016/07/01

「国に頼るな」維持管理は生コン屋の仕事

手段と目的が逆になることが結構ある。

「○○の目的を果たすために始めた会議」

が、いつのまにか、会議そのものの存在が目的になっていたり。

日ごろの仕事の中でも、よくある現象なので、僕は個人的に何かする前には、

「目的はなんだっけ?」

と反芻するようにしている。

その際には、よく言われることだが、5W1Hというフレームワークを利用すると整理しやすい。

この視点は生コンだけじゃなく、すべての産業にとって必要であって、

高度経済成長を支えるために数多くの産業が生み出されて、

それぞれの産業に「なんとか組合」「なんとか協会」が生み出された。

生コン業の場合、

ZENNAMA→全国生コンクリート工業組合連合会

というのがきちんとある。

生コンになじみのない方から見れば、「なにやってんの?」って感じだろうし、

ここまでくると、もう、言葉の数だけ協会があるんじゃないか、と疑ってしまうほどだ。

こうした協会の基本的な存在理由は一般的に、

「○○業の社会的地位の向上」

という非常にもっともなものとなっているが、

もはや社会から必要とされない業種はきちんと解散する潔い姿勢がなければならないはずだが、

あった。

スマホはおろか、ガラケーすら死語になりつつある現在、公衆電話会なる組織があった。

論点がずれるので細かい内容は触れないが、

「業種の数だけ生まれる協会」

は、Windowsでいえば、無駄にたくさんファイルやらフォルダやらを作って、

「あとで最適化(デフラグ)しなくちゃね」

的な存在になってしまいそうだ。

さて、こうした○○協会、自発的に生まれていればまだしも、

国が指導して設立される団体の方が多いようだ。

ちなみに、生コン組合は経済産業省が管轄する中央会が指導をしている団体となっている。

67年前情報インフラは整っていない時代だったし、力のある政府が指導力を果たす必要があった。

国がリーダーシップをとって、様々な業種、

・農業

・通信

・建設業

・製造業

・食品加工業

etc

が指導され、○○協会が設立されていく。

最近では○○協会が「天下りの温床だ」なんて論調もあるくらいだが、

ちなみに、生コン業の協会は天下り先としても相手にされていない(笑)

現代、情報インフラは整った。

社会をよくするための○○業を指向した起業家にとって、政府の指導は必要だろうか?

周りの起業家の話をきけば、現在の政府はリーダーシップ(指導力)というより規制(邪魔)の方が多い。

スマホは?

インターネットは?

クラウドコンピューティングは?

国のリーダーシップのおかげで普及していっただろうか?

聞こえてくる話題はどちらかというと、

「規制が邪魔になって普及が進まない」

なんて評判の方が多いようだ。

この「産業のパラダイムシフト」は生コン業にも当てはまると思う。

現代において僕たち生コン業は自らの生死を誰かの指導に委ねていいわけがない。

政府の設定した生コン組合の、

「適正価格と相互扶助」

は経済成長という豊かな市場を基礎としているので、

・人口減少

・経済縮小

局面で、すべての生コン工場にきちんと「食えるだけの仕事」を与えようとするならば、

・生コン価格は以上に高くなり

・現場発生地からとても遠い生コン工場から買わなくてはならなくなる

新しい時代、僕たち生コン業は進むべき道は、これまでの通り国の指導に従順ではなく、

積極的に社会を知り、時代の風を読み、主体的に新しい生コン業に変化する。

建設市場は、

・生産

から、

・維持

にパラダイムシフトし、必要とされている能力はそれによって変化する。

生産ど真ん中産業のぼくたち生コン業が「維持」の海で泳げるようになるのは大変かもしれないが、

泳ぐための能力、

「コンクリートに関する基礎知識」

「全国分布」

という属性は、これから朽ちていくすべてのコンクリート構造物にとって一番身近だ。

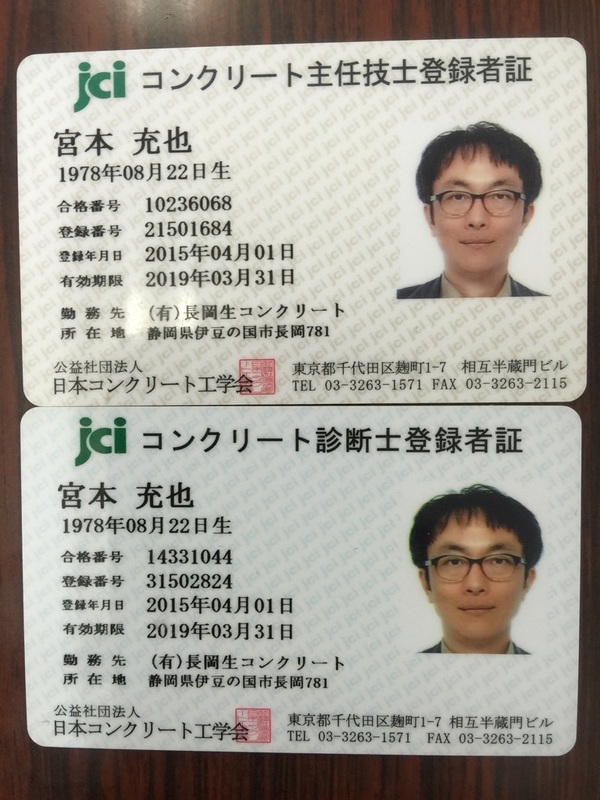

僕たち生コン工場に勤める技術者がよく挑戦する資格に、

・コンクリート技士

・コンクリート主任技士

そして、

・コンクリート診断士

というものがあり、僕の周囲にも、「診断士」はかなり大勢いる。

彼らがいうのは、

「資格もってても生コン屋だからなかなか活かせない」

コンクリート診断士業に転向しよう、ということを言いたいのではなくて、

生コンという文脈の上に、コンクリート診断(補修・補強・維持管理)という能力が生かせる形。

これを産み出すのは、生コン業がそうだったように、

「国に頼って従順に待っている」

のではなく、僕たち自身が連携をベースに生み出していかなくてはならない。

このところ、当社にはコンクリート診断の引き合いが絶えない。

100億立方メートルと言われるコンクリートの塊はこれから一斉に朽ち果てるのだから、

そりゃあ、ミクロ経済でもその異変は故ある。

その維持管理の担い手である建設会社にとって身近な存在は、

「生コン屋」

生コンは、「水の次に流通している材料」なわけだから、当然、建設にかかわる人は、

「必ず」

使わなくてはならない。

つまり、その担い手である生コン屋は建設会社にとって、

「絶対に」

取引している身近な存在。

11年前からほそぼそとやっているコンクリート補修業は、

この時代にようやく実を結ぶようになってきた。

僕はこの後も診断業務を依頼されている現場に行く。

せっかくのニーズ「欲しい」が目の前にあって、能力「できる」を腐らせてしまうのは、

なんとももったいない話だと思う。

宮本充也