2020/12/16

《1年で1000%》「建設資材(ドライテックなど)無限のスケーラビリティについて」

たった1年で10倍(1000%)の拡大を見る透水性コンクリート《ドライテック》の軌跡は建設・生コンにおける流通パラダイムの変革の象徴だ。建設や生コンが前提においてきた情報流通構造は点と点を結ぶ線から、3次元を縦横無尽に錯綜するあり方に変化しようとしている。「建設資材(ドライテックなど)無限のスケーラビリティについて」。

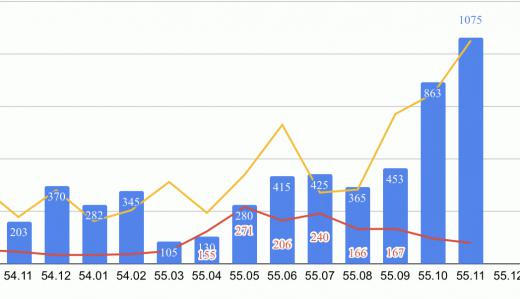

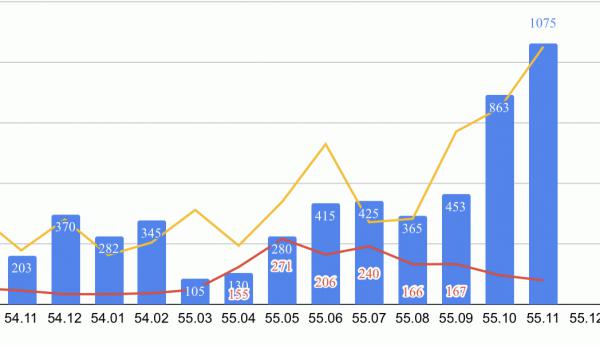

1年で1000% ドライテック出荷実績

54期(昨年11月)から55期(本年11月)までのドライテック出荷推移を示すグラフ。

インターネットに180度舵を振り切って4年と9ヶ月と16日が経過しようとしている。

来年の2月末でまる5年を数える。

「インターネットに舵を切る」

世間的にはよく聞く話だと思う。

ことは、生コン。

一般の方で生コンを楽天で気軽に「ポチ」したことはないはずだ。

当の本人、産業人ですら、インターネットで生コンが売れる未来予想図はぼやけていた。

生コンは非常に閉鎖的な流通構造を形成している。

一般のプロダクトと異なり、生コンは200を超える地域で協同販売組合が秩序となって、それぞれ固有の流通が組まれている。

熊本と青森の生コンは、全く違う価格で流通している。

インターネット流通(EC)が原則とする「一物一価」(1つの物について、1つの価格)に当てはまらない。

一物二百価(200以上のエリアでそれぞれ価格が異なる)。

例えば、支店業者と呼ばれるゼネコンなど購入者目線で考えた場合、この流通形態は非常に特異に映るはずだ。

何せ、200以上の地域でいちいち価格が異なり、しかもその価格もその地域の都合で日々変化する。

購入者からしたら訳のわからん流通構造。

そのため、流通は非常に画一的な進化を遂げた。

ゼネコンが特定の地域で生コンクリートを購入する場合、固有の仕入れ先(商社A)に見積もりを依頼する。

その商社Aはおよそ全国で商いをしている業態であり、やはりそこでも特定の地域の情報はすぐに知れないため、付き合いのあるその土地を中心に商いをしている商社Bに連絡をする。

商社Bはその土地ではネットワークを持っているため、組合に価格を打診する、或いは取引のあるアウト工場(組合に所属していない工場)に価格のあらましを確認する。

(発注者→)ゼネコン→商社A→商社B→組合(或いはアウト工場)→工場

こうした多段階な脈を通じて特定の工場が提示する価格は購入者に伝わる。

それは、点と点を結ぶ線が前提であり、情報はその上しか通らない。

もちろん、価格だけじゃない。

例えば、「〜〜という工場はドライテックという製品を製造しているらしい」という情報も同様の脈(逆矢印)を辿ることになる。

これが僕が20年前に入職した生コンクリート産業を取り巻く流通構造だった。

縦割り階層構造の流通脈での必死の営業活動、そしてインターネットへ。

透水性コンクリートというプロダクトを手にした若かった僕はその流通構造を知らず日に40件飛び込み営業、あがいていた。

線でつながる流通構造の中にあって、その天井や壁を素手でぶち壊そうと努力していた。

あがけどもあがけども、広がることはない。

たまにもの好きな(失礼)企業が購入してくれるようなこともあったが、それは限定的でスポットでしかなく、広がりは見込めない。

何せ情報は点と点を線で結ぶのみ。

とある企業が生コンポータルのドライテックを面白いと思って採用したとしても、それはその企業と生コンポータルの間だけの話だ。

よほどのことがない限り、その情報は拡散することがない。

10年ほど無闇な営業活動を繰り返した。

そこそこの名の通っているゼネコン、道路会社や設計事務所、行政などは総なめした。

そして、ある時に気づいたのだ。

こんな縦横の線で仕切られている構造の中で足掻いていても永遠にスケールしない。

無限の拡散が期待できるインターネットしかない。

3次元を縦横無尽に情報が錯綜する空間に180度転向。

簡単にいうと、ゼネコンや設計事務所、名だたる発注機関への営業活動を0にした。

一切やめてしまった。

「あれだけ人脈を増やしたのにもったいない」

自分でも思ったし、人からもそのように言われた。

ただ、完全に縦横の線のしがらみを捨ててしまった。

そして、2016年3月1日から現在に至るまで、「毎日ブログ3本以上」という偏執的・オタク的な活動が始まった。

無論、従来の産業脈(縦横を線で結ぶ情報伝達)での営業活動は無駄、意味ない、ということを言いたいわけではない。

ただし、リソースも限定的な零細企業がそんな閉鎖的で画一的な空間でせっせとエネルギーを発射してもその拡散・伝播は限定的。

ならば、「生コンにインターネットは関係ない」と言われてきた生コンではあるが、「一か八かインターネットに賭けてみよう」。

文字通り清水の舞台から飛び降りることを決意した。

リアルの関係性がハブ、受け皿となり、無限に拡散し始めた新しい建設流通構造。

インターネットを活用していなかった頃はそれこそ飛び込み営業、紹介営業、仕入れ先獲得から何から何まで足を運んでクライアントと協力工場や施工者を開拓していた。

当時の生コン製造者はおよそ全国に100を数えた程度だったろう。

日本全国ダーツの旅のように、受注案件の近くの生コン製造者にドライテックの製造を依頼して回る旅。

そこから一転、インターネットに180度舵を振り切った時にもその経験は生きた。

それこそインターネット。

どこで案件が出るかなんてますますわからない。

訪ねたことも聞いたこともないような土地の、それも建設に関係ない方から、連絡が寄せられるようになる。

ただ、それまで培ってきた製造ネットワークや、その製造工場を通じてご紹介いただける施工者の方々がドライテックを顧客にお届けする上での機能してくれた。

静岡県の山奥の生コン屋の価値が、全く異なる土地の生コン製造者と施工者の手を通じて、その土地の施主(購入者)に届いた。

これ、冒頭に説明した流通構造、

発注者→ゼネコン→商社A→商社B→組合(或いはアウト工場)→工場

では考えられなかった事件だ。

例えば、全く異なる地域の発注者に工場(生コンポータル)が情報を伝えようとした場合、上記矢印は逆(←)になる。

階層を通じて訴求する情報はその過程で劣化する。

情熱の熱も温度が下がるってやつだ。

劣化した情報はようやっと施主(発注者)に届く。

階層を何度も経ているので、真意の程も不明確。

だから、その価値の拡散、伝播も限定的。

つまり、インターネットと企業関連系を通して生み出されたこの流通構造は理論上奇跡的なスケーラビリティを約束し、実際にドライテックのこの1年の拡大はそれを実証していることになる。

スケーラビリティ(scalability)とは利用者や仕事の増大に適応できる能力・度合いのこと[1]。(Wikipediaより引用)

1000%でも、10000%でも、これまでとやることは変わらない最強のスケーラビリティ。

昨年のおよそ10倍の物量が生まれている現在、生コンポータルの職員は10倍に膨れ上がっているだろうか。

或いは、1人の生産性が10倍、つまり10倍忙しくつらくなっただろうか。

僕や同僚の意見を示せば、「ちょっとは忙しくなったかも。でも、仕組みを作ればなんとかなる。これからさらに、10倍、100倍になっても、問題ない」である。

じゃあ、実際に、来年この月間1000m3が10倍の10,000m3になったとしたら、どうだろう。

現在ドライテックの製造に携わる生コン工場の数は全国に500を数える。

月間10,000m3のドライテック需要が生まれたその時、1工場あたりの平均製造数量は、10,000/500=20m3。

「1ヶ月たった20m3でしかない」

なのだ。

じゃあ、そのまたさらに10倍100,000m3となったとしても、「1ヶ月200m3でしかない」となる。

これが、インターネットと企業間連携を前提とした新しい流通構造のスケーラビリティ。

しかも、特定の企業や人に負担が集中することのない、自立分散型(自己組織的)な流通構造。

点と点を無数に経由して価値が劣化することのない流通構造。

⚫︎参考記事: 【静岡】「砂利敷だとお年寄りが歩きづらい」「雑草、排水対策の舗装」睦産業

時代は激変した。

この様変わりした3次元の流通空間でこれからドライテックをはじめ建設資材(先端コンクリートテック)の価値は無限に伝播していくことになる。

15年前の僕が経験していたような、従来の流通脈(縦割り・階層、点と点を結ぶ線)で見出されず苦しみ埋もれているあらゆる建設資材は新しい流通脈でその真価を問われることになる。

逆に言えば、既存流通脈でエンジョイしていたが本当はそれほど実力がないプロダクトはその嘘がバレるということにもなる。

ドライテックが開いたスケーラブルな流通構造にはこれから多くのプロダクトが参入してくるだろう。

1年で1,000%はまだまだ序の口。

10,000%、100,000%が当たり前になる建設・生コン産業。

その未来がもうすぐそこまでやってきている。

今こそ、従来のしがらみを打破し、新しい世界に悠々と泳ぎ出そう。

これからの生コン産業は、インターネットと企業関連系が完全に再定義することになる。

宮本充也