2021/06/08

【茨城】「2005砕石以外の骨材って選べるんですか?」大里ブロック工業

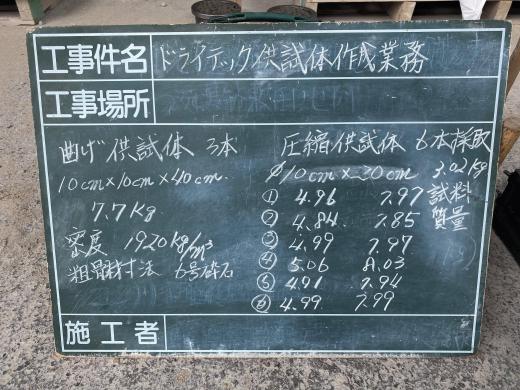

茨城県つくば市。大里ブロック工業にてドライテック6号砕石タイプの曲げ強度・圧縮強度と空隙測定のための材料試験取りに立会。各地の生コン工場では得られる骨材寸法によって数種類のドライテックを選べる場合がある。(まさつぐ共有)

製造:大里ブロック工業(担当:木村真人)

選べるドライテック?

茨城県大里ブロック工業から出荷されるドライテックの施工立会いのついでに同社では6号砕石タイプの試験練りが行われた。

⚫︎参考記事:【茨城】「自社の展示場に施工の練習も兼ねてドライテックを」大里ブロック工業・SSスギヤマ

こちら曲げ供試体では、硬化後の曲げ強度が確認できる。

作業をされているのは、大里ブロック工業の至宝こと木村真人さん、怪我なさっていた首の様子も随分よろしくなったようだ。

ここからは、ちょっと専門的な話。

通常、コンクリートは圧縮強度で管理される一方、ドライテックのような舗装コンクリートは曲げ強度で管理される。

柱や基礎構造物に用いられるコンクリートは主に圧縮を受け、鉄筋コンクリートは曲げを担当する。

一方、踏圧や輪荷重のように点で荷重が作用するような舗装の場合、圧縮というよりも曲げあるいは引っ張りの強度が求められる。

圧縮と曲げには相関関係があるとされているが、これまでの経験から粗骨材と粗骨材の点接着で構成されるポーラス構造は圧縮応力がかかった場合偏荷重がかかりやすく強度のばらつきが生じやすい。

そのため、曲げ強度での管理(2.5N/mm2)が重用される。

いずれにせよ、住宅外構、駐車場程度の分野ではドライテックの強度レベルは100mm厚で考えた場合十分すぎることが実績としてもわかっている。

また、現在ポーラスコンクリート舗装の適応は軽交通に限定的であり、今後より高度な交通区分(1日3000台以上の交通など)での適応を企図した場合、強度ももちろん施工管理方法などまだまだ解決すべき課題は山積みとなっている。

コンクリート畑の僕からしたら広範な舗装の分野はまだまだ門外漢。

研究が僕の専門ではないにしても、舗装の分野を志向するのであれば1級舗装施工管理技士などの専門知識は入場券のようなもの。

来年の受験に向けて今せっせとこの分野の学習に勤しんでいる。

一応、曲げとの相関関係をチェックするために圧縮供試体も採取した。

通常2005が標準の同社では6号砕石タイプのドライテックも要望が多くこの度試験練りとなった。

実は選べる?ドライテックの骨材タイプ

ドライテック普及に関して重要視してきたことは、「生コン工場に負担を与えない」という点だった。

サプライチェーンとしては、①生コンで製造された材料を、②施工者が現場で施工し、③施主に納品される、という流れを辿る。

つまり、最終消費者は③施主となるわけで、従来のものの考え方で考えれば、「お客様は神様」となるわけだから、「③施主1st」が一般常識。

お金の流れからしたら、僕たち生コン工場は底辺。

召使い笑。

普及にチャレンジし始めた宮本青年(当時26歳くらい)は当然、「お客様は神様」という考えのもと、施主に喜んでもらえることばかりを考えた。

「贅沢しません、勝つまでは」

の精神で、とにかく③施主に対して献身的な活動に身を焦がしていた。

当時採用していた骨材サイズは7号採石と呼ばれる最大寸法5mmタイプのもの(出典:https://images.app.goo.gl/Pm3ZQ8yswE2ERK676)。

先行プロダクトも7号砕石を標準としていたというのもあって、「施主は7号砕石をよしとするはずだ」という妄信が災いを招いた。

一方、通常生コン工場に貯蔵され標準的に利用されている骨材は2005と呼ばれ最大寸法20mm(最小5mm)タイプのもの(引用:https://images.app.goo.gl/6gUjiRSo9fQY7dFa6)

③施主1stを優先すると、そこに衝突が生まれる。

「2005を一旦ビンから排出していただいて、7号砕石を別途調達していただきストックしてください」

ということを強いるのだった。

これ、致命的だった。

営業を頑張れば、結構案件をヒットさせることはできた。

なのに、さあ、実際納品しましょうというときに必ずネックとなったのが、「7号砕石を対応する工場がありません」という梯子外れ笑。

買ってくれる人(③施主)入るのに、練ってくれる人(①生コン工場)がいない。

「お客様は神様です」を妄信していた僕にとっては信じ難い現実だったことを今も記憶している。

(そして、実際ビンの入れ替えや特殊バインダのプラント荷上げなどは信じられない負担を製造現場に与えていた)

そこで気づいたことがある。

「サプライチェーンは、上下関係ではなく、フラットな共同関係」

(金を払う側が偉いとかではない。顧客はプロダクトやサービスの代価としてお金を支払うのだから)

お客様は神様だなんてのはまやかしで、①〜③は等しく尊重され等しく利益を得られるモデルを構築しないと、こりゃ、普及しないぞ、という当たり前の解だったのだ。

そこからは、180度振り切って(そのくらいがちょうどいいと思ったから)、生コン工場1stを打ち出した。

とにかく、生コン工場の負担を軽減する、柔らげる、通常の生コン製造に支障を与えない、ドライテック製造のあり方を、パートナーフッコーと協働で模索した。

「生コン工場の要求100%全飲み」

冗談みたいな変節だったが、これがウケた。

みんな、練ってくれるようになったのだ。

現在、その協力してくださる工場数は全体(3200と言われている)の20%640工場に迫ろうとしている。

「顧客がどれだけ水を飲みたいと思っていても、水道網が整備されていなければ顧客のもとに水は届かない」

この真理が建設・舗装資材ドライテックにも当てはまるのだった。

徐々に始まる、アプリケーションとしての「選べる骨材」

16年間ずいぶん遠回りしたようだ。

あの当時志向していた「お客様は神様です」施主1stは、ようやっと始まろうとしている。

順番が逆だった。

市場が温まっていない(普及していない)状況で施主1stはあり得ない。

何がいいとか、悪いとか、十分に市場と顧客に晒された上でなければ、何が顧客の満足をもたらすかなんてわからない。

当時は言ってみれば、「間違った基礎の上に、壁や柱や、屋根をかけようとしていた」ようなもんだった。

前提が間違っているのだから、その上の構造は成り立たない。

「生コン工場1st」に180度切り替えたあの出来事はドライテックにおける初めてのブレイクスルーだったと振り返ることができる。

(その後、インターネット1stなど、数々のアップデートを経験している)

今になり、それなりに経験年数も重ね、製造だけでなく施工も充実してきて、ようやく顧客(施主)に安定的にプロダクトやサービスが届くようになった。

ようやくここにきて、「応用篇」が現実化してきたのだ。

「2005砕石以外の骨材って選べるんですか?」

である。

それなりに製造経験を積んだ生コン工場であり、このプロダクトに自信をつけた状態であれば、「いっちょ他のサイズの骨材にも挑戦してみるか?」大里ブロック工業が6号砕石の試験練りを行なった如く、そのような心理が生まれるのだ。

完全に達観した。

順序が逆だった。

しかし、この順序というやつ。

ドライテックに限らず、あらゆる物事における本質を象徴しているのかもしれない。

人々は常に常識という序列に支配されてしまうもの。

宮本青年が「お客様は神様です」を妄信していたように、全体の流れを見失ってしまうようなこと。

多くの人々はこのような間違い・勘違いに見舞われているのではないだろうか。

物事の本質。

底流を流れる原則。

プロダクトやサービスはどのように市場と顧客に届いているのか。

唯一絶対の評価者は市場と顧客。

売れないことを環境、ましてや、目の開かない世間のせいにするようなサプライヤーも少なくない。

単なるエゴとしか言いようがない。

最初から正解がわかっているわけじゃない。

だからこそ、「こうなんじゃないかな」という仮説を立てて、とりあえず実践してみて、で、結果(市場と顧客のリアクション)を感じ、それをもとに、もう一度仮説を挑戦するという高速PDCAを毎日毎日回し続けるより他に、世界の景色をより良くするための方策はないだろう。

(その道程でドラッカーの著書群は大変参考になった)

大里ブロック工業における試験練りの様子を見ていて、来し方についてあれこれ思いを馳せることができた。

これから、僕たちはどこに向かうべきなのだろう。

それは、今感じていることを伝えられる形にして伝える以外に知ることはできない。

「2005砕石以外の骨材って選べるんですか?」

徐々にですが、選べるようになりつつあります。

宮本充也