2018/11/09

「生コン工場にとっての【透水性コンクリート】ってどんな? pt1」

1m3を、2バッチで練る。 1バッチ目、ちょっと水が少ない印象。 「2バッチ目、単位水量+2 でお願いします。都合+4で。」(バッチを刻んで調整が可能)。 生コン屋さんの手による試験施工7.5m2。 はじめはマゴマゴしていたにも関わらず、約30分で終了。本日の見学会は、約30名の参加者が来訪予定。 長野・高沢生コン構内にて、14時から。

生コン工場にとってどんな?

※本日(2018/11/09)30名をお招きし開催される透水性コンクリート施工見学会に臨みプレ製造(施工)。非常に前向きな生コン工場、高沢生コン。

※投入の様子。1m3を2バッチに分けて製造することによって微妙な表面水の変化に対応可能。

※ダレ試験。容器に試料を入れて30回シャッフル。ポイントは、「空隙が潰れてないか?」「艶がきちんと確保できているか?」など。

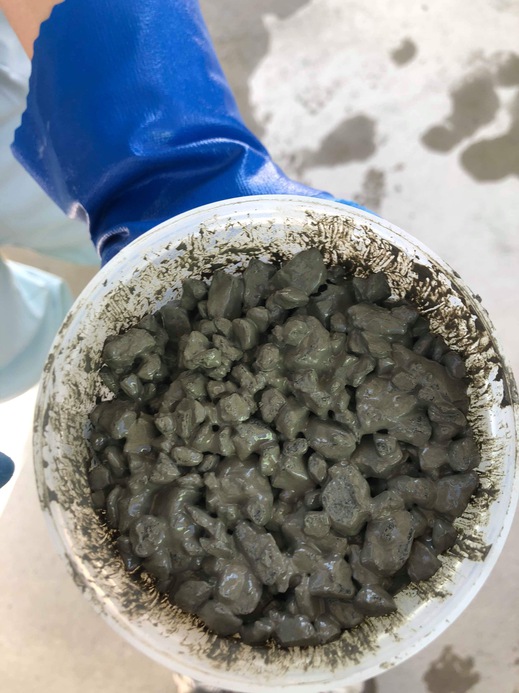

※試料を施工面に排出した後、容器の様子を確認する。ペーストが「まばらに」付着している様子を確認。べたべただと、これは水分が多すぎだし、全くついてないと今度は「ドライアウト」といって施工不良の原因となる。

※施工開始。全員、生コン工場の職員。だから、「素人」が施工するとどうなる?

※おそらく誰にとっても普段使わないプレートは、それほど操作が難しいものではない。プレートで仕上げるだけ。

生コン工場にとって「嫌われ者」の透水性コンクリート?

15年前を思い出す。

なぜか、どこも、練ってくれない。

東京の錦糸町の現場で8m3の透水性コンクリートを受注した。

あちこちツテをたどってお願いしてみる。

どこもかしこも「無理」。

練りません。

そんな素性の不明なわけわからん製品練りたくありません。

そんな反応。

事実、現在に至るまでもまだまだ透水性コンクリート(舗装用)はまだまだ生コン工場にとっては「特別」な存在。

食わず嫌い。

食べても無いのに、まずいって思われてる。

「なんか、面倒なんでしょ?」

そんな感じ。

では、実際、透水性コンクリートは面倒臭いのだろうか?

実は全然楽勝。

1回製造したらわかる。

すごい簡単だし、

荷下ろしはすぐ終わるし。

時間も生コン工場の都合を聞き入れてくれやすい。

次の記事(pt2)では、

「透水性コンクリートにまつわるいくつかの誤解」として、

いかに生コン工場にとって透水性コンクリートは負担を軽減するか。

軽減どころか、どんなに夢や魅力を含む製品なのか。

これが、次世代の土間コンの当たり前になったらどうなるか?

その点にフォーカスした記事を紹介したいと思う。

ますます多くの生コン工場が取り組む、

透水性コンクリートは、

生コンでいいこと。

生コン工場にとってもそれは例外では無い。

広がる、生コンでいいこと。

(その2 に続く:https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/_pt2_1.html)

宮本充也