2021/06/24

「雨水が地中浸透してもCBR値が下がらず透水性も保持される地盤改良工・路盤工」ATTACK路盤材

「雨水が地中浸透してもCBR値が下がらず透水性も保持される地盤改良工・路盤工」。とある知人を介して知った今後潜在性をとても感じる技術分野「透水性・保水型路盤材ATTACK路盤材」とドライテックや生コンアライアンスとの協業の可能性について。

透水性・保水型路盤材ATTACK路盤材

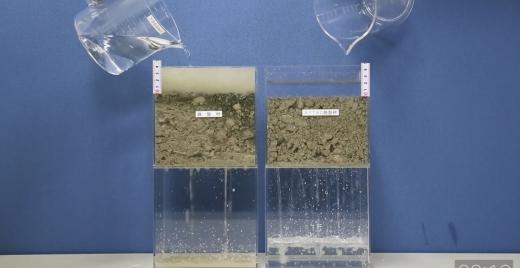

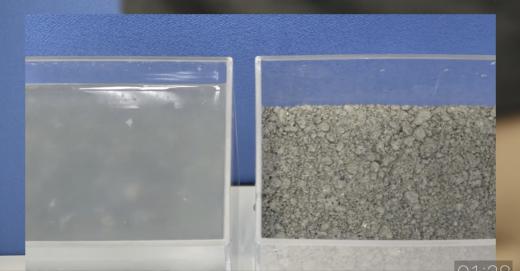

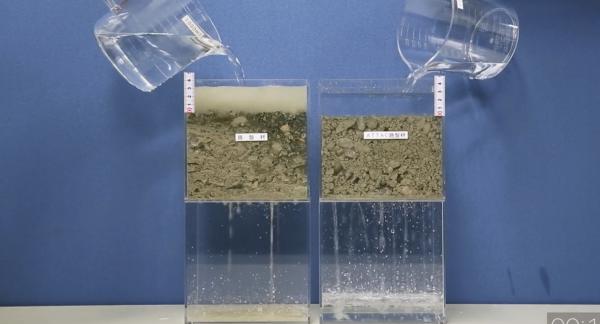

左側が通常の路盤、右がATTACK路盤。

それぞれに等量の水を透水させていく比較実験。

通常の路盤の場合は材料に含まれている微粒分で滞留水が濁っているのがわかる。

ATTACK路盤については濁りもないばかりか、通常に比べてより高い透水性を有していることがわかる。

国土交通大臣認可全国トース技術研究組合HPより引用

「知ってた?」通常道路舗装では不透水性層を設けて路盤以下に水を浸透させない設計

コンクリートはもちろん道路もさらに閉鎖的で一般に適正に知られていないと思う。

意外に思われる方も多いかと思うが、基本的に道路舗装では地下に水を浸透させない。

排水性舗装という技術分野があるにはあるが、路盤以下、路床、路体には水を浸透させない。

つまり、地下水脈や草木の根系には水を還元していない。

僕たち専門家からすれば至極真っ当なことなのだが、一般には俄かに信じられない話ではないか。

車両の往来が限定的な共同住宅や戸建て住宅の駐車場では地下浸透は行われている。

十分に安全であることがわかっているからだ。

つまり、「地球に蓋しない」ドライテックなど透水性コンクリートは現在基本的に駐車場など不特定多数の車両が往来するような舗装ではない場所で普及している。

一方、国道や高速道路のような道路ではなぜ地下浸透をさせないのか?

それは、「水が浸透することで路盤や路床のCBRに変化を生じさせるから」と理解されている。

CBR?なんじゃそりゃ??

僕たちコンクリートの専門家でもあまり使わないCBRについて一般の方々にどのように説明したらいいか実に悩ましいところだが、要は支持力・強度と説明ができる。

CBRとは (しーびーあーる) 路床、路盤の支持力を表す指標。 直径5cmの貫入ピストンを4日間水浸養生した供試体の表面に貫入し、その貫入量における標準荷重強さに対する比を百分率で表したもので、通常貫入量2.5mmの値。 道路の路床の良否を支持力特性から判定する目的で考案された試験方法。(引用:みんなで作る土木用語辞典)

まあ、強度。

支える力と理解してもらえればいいと思う。

そのCBRは水の浸透によって減少することがわかっている。

もともとその道路を支えている路床や路盤が100の力で支えていたところに、透水性コンクリートを舗装として適用することで時間の経過とともい、100が90、75、50と下がっていく。

つまり、その皺寄せはどこにくるかと言えば、舗装版の破壊(ひび割れ、段差など)となって交通の安全性に悪影響を与える。

「だから、道路舗装には透水性コンクリートはダメ」

これが舗装業界における人々の共通理解。

とりわけ、アスファルトとコンクリートの比率が95:5と圧倒的にコンクリートが水を開けられている我が国ではそもそもコンクリートの研究も限定的。

そんなだから「透水性コンクリートを道路舗装に適用しよう」なんざ議論が発展する素養がまずないというわけだ。

(だから僕はそんな市場を早々に諦めてエクステリアや建築外構の舗装の分野に逃げたわけだが笑)

そんな風潮にあって、今コンクリート舗装に突如注目が集まり始めている。

⚫︎参考記事: 「アスファルト vs コンクリート《95:5》をグレート・リセットしよう」

2050年カーボンニュートラルという文脈においてコンクリートの中性化、つまりはCO2の収容性・固定化という側面に突如光が当てられた。

「これまで黙殺されてきた透水性コンクリート(地下浸透)の可能性についても議論しよう」

というわけだ。

進んでいたイノベーションATTACK路盤材(ならびに地盤改良)

上述の背景があったためにこの技術との邂逅は衝撃的だった。

簡単に言えば「どんだけ地下浸透してもCBRは変化しない」というのだから。

それを示すのは、停滞水がそもそも起きず、濁りも見られないということは、構造そのものが非常に安定している点だ。

CBRは変化しない。

支える力が変化しない。

つまり、理屈から言えば、透水性コンクリートを道路舗装に適用して地下浸透させない理由はない、となる。

すげえや、ATTACK工法。

すごいぞ、国土交通大臣認可全国トース技術研究組合。

しかも、国土交通大臣が認可してるみたいだし。

その方によればこれまで筆舌に尽くし難い辛酸をその普及活動の道で舐めてきたという。

僕は43歳だが、その方は60を超えた年配だそうだ。

お電話だけなので、7月にお目にかかるのをとても楽しみにしている。

ドライテックという主に民間フィールドでインターネットを駆使して広がっていた歩みと、国土交通大臣認可全国トース技術研究組合が継続してきたそれとが、今交わろうとしている。

いよいよ名実ともに地球に蓋しないコンクリート、不透水性層を設ける必要のない、地下水系にそのままダイレクトに雨水を還元することができる舗装がスタート地点に立ったという意味として僕は捉えたい。

きっと今に至るまで様々な不条理に恵まれてきたのだと思う。

僕の好きなエピソードに「砂漠の祈祷師」というのがある。

100%雨を降らせる祈祷師の話だ。

「雨が降るまで祈り続ける」

非常にシンプルだがものすごく迫力ある話だと思っている。

僕たちは物事を簡単に諦めてはならない。

とにかくそれが正しいこと、必要なことだと信じて疑わないのなら、最後の一人になっても続ける覚悟を持ってことに当たらなければならない。

さあ、大いなる変革がこの世界の片隅で起き始めている。

宮本充也