2020/09/06

【京都】《製造》《施工》《施主》「関わる全ての人たちを笑顔にする舗装《透水性コンクリート》」宝ヶ池建材・JIGSAW

京都府京都市。「打設箇所が狭く、生コンだとポンプ打ちや施工がやりにくい」という施工上の理由と、「水溜りを作りたくない」という供用上の理由から透水性コンクリートが採用された。商店街のため早朝に数十分しかミキサーを着けれないため、フレコンに荷下ろししてからの施工で大変な作業となった。

製造:宝ヶ池建材(担当:江藤利馬)、施工:松井建設。

施工にとっても供用にとっても利便性の高い透水性コンクリート

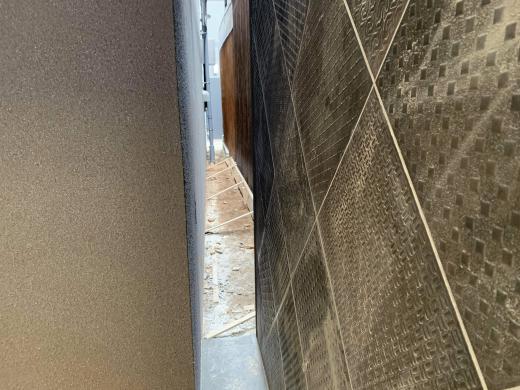

施工Before。

商店街の店舗間の犬走り部は人が入れるか入れないかギリギリの狭さ。

あまりにも狭く生コンの場合ポンプ打設や施工そのものが難しくなる。

そのままにしておけば雑草などの繁茂で衛生面で問題が生じる。

何かで舗装をしたいところだが、「水たまりを作りたくない」。

そんな背景から透水性コンクリートが採用された。

商店街での施工ということもあって生コン車がつけられるのは早朝の時間帯数十分のみ。

そのため、材料はフレコンパックに貯蔵されそこから横持ち。

生コンの場合流動体(液体状)であるため周囲を汚してしまったり何かと取扱には慎重にならざるを得ない。

透水性コンクリートは粘性を帯びた砕石状の材料。

飛び散ったりして周囲を汚すこともあまりない。

それだけ今回のように込み入った場所での施工には適している。

「粗雑に扱える」というのは施工上の大きなアドバンテージとなる。

施工After写真。

舗装された犬走りからは草は生えてくることはなく水たまりも生じない。

どうしても目の届きづらい犬走りなどの狭隘部での舗装では透水性コンクリートが施工者にとっても施主にとっても最もメリットが大きいかもしれない。

こうして施工してしまえば、施主は永遠に草やコケ・カビのことを気にしなくていいし、水じまい(排水)からも解放される。

施主にとっても施工者にとっても利便性の高い透水性コンクリート

もともとダンプトラックで現場に搬入されていた透水性コンクリート。

材料はダンプトラックに積まれブルーシートなどで乾燥を防ぎながら運搬されることもある。

(というよりも、もともとこちらの方が標準的な運搬方法だった)。

粘性の強い半個体状の材料であるため乾燥しづらいし転圧(仕上げ)まである程度の時間が経っても大丈夫。

(https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/post_1084.html)。

だから、今回の現場もそうだけどフレコンパックなどに仮置きして横持ちして施工という取り扱いにも十分耐える。

それが、透水性コンクリートの施工上のアドバンテージだ。

もちろん、施主にとって「水はけ」「雑草」「こけ」「カビ」と言った不便が解消されるのは当然。

ただ、その利便性や価値を生み出すために、製造者や施工者が苦しむようであればその価値の普及はおぼつかない。

製造者や施工者にとっても取り扱いが楽。

そんなふうに価値が市場と顧客に届くまでのプロセスに関わる全ての人たちにとって有益な価値・製品でなければ物事は循環し始めない。

普及活動15年でつくづく実感してきたことだ。

透水性コンクリートはそんなふうに関わる全ての人たちを笑顔にしながら力強く普及をしている。

今回は京都の地面を。

明日は、埼玉の地面を。

順調に日本の舗装の常識を変え始めている。

宮本充也