2020/06/08

【静岡】「いよいよ夏本番!」透水性コンクリートの暑中対策・生コン車

暑くなってきた。生コンも、透水性コンクリートも、暑中コンクリートといって一層倍の品質管理が要求される。6月第2週。実は生コン車で運んでいることも「生コン屋さんの透水性コンクリート」【ドライテック】の強み。「夏本番!舞台裏では技術者が決めの細かい品質管理をやってます!」。

暑中透水性コンクリート製造の舞台裏

11日に関東では梅雨入りが予想される中、週明けの伊豆地方は真夏日。

通常のコンクリートもそうだが、これから迎える夏本番は暑中コンクリートといって特別の品質管理が要求される。

とりわけ透水性コンクリートは表面水といって骨材(砂利)が含む水分量の見極めが重要となる。

「てり具合で水量調整」

長岡さくら工場の廣川さんはや池上さんは製造のスペシャリスト。

長年の透水性コンクリートの経験から今ではモニタを通した製品状態を目視することで微妙な水量調整ができるまでになっている。

伊豆の国市から富士は時間でおよそ1時間の搬送距離となっている。

高温下にさらされた材料はコンシステンシーが急激に悪化するため混和剤などで微妙な調整を図る。

写真は製造直後の写真でペーストが幾分多めに調整されており、荷下ろし時に最適な状態を目指す。

施工時の路盤の状態管理も重要な項目の一つ。

路盤が乾燥しまた高温となっている場合材料から水分を奪ってしまう。

そのため直前に水でふんだんに濡らしておくことで製品の品質の維持に努める。

日本の夏を15回経験した透水性コンクリート「ドライテック」

年々暑さを増しているように感じられる日本の夏も15回目。

透水性コンクリートは通常の生コンと違って水分が極端に少ない(m3あたり60kg程度。通常は180kgなど)。

また、砂がないポーラス状の構造となっているため表面積も大きい。

小石の周りにうっすらとペーストが付着している構造となるため乾燥(水分の蒸散)しやすい。

そのためドライアウトと言って初期に施工不良を起こすことがある。

「ドライアウト」見た目では濃い灰色に湿っているはずの材料が白く乾いてしまう現象。

こうなってしまったら転圧しても硬化に必要な水が不足しているため付着せず仕上がっても表面から小石がポロポロと剥離してしまう。

(※専用補修材リペアマンに関する記事:https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/diy_40.html)

製造に取り組み始めた最初の頃は現場で多くの失敗を重ねその都度生きたノウハウを身につけてきた。

凝結遅延剤(生コンが温度や水分の蒸発によってこわばってしまう現象を抑える薬)の利用や最適性状を把握するための方法論や水分蒸発を対策するあらゆる工夫を生み出してきた。

夏は通常の土間コンでさえ仕事が忙しく(速く)なる。

ブリーディング(余剰水分)が元々ない透水性コンクリートであればその度合いはいや増していく。

生コン車での搬送は暑中の透水性コンクリートにとっては最強の強み!

実はあまり知られていないことがある。

透水性コンクリートは元々道路会社が開発した製品で本来はダンプトラックでの搬送が前提だった。

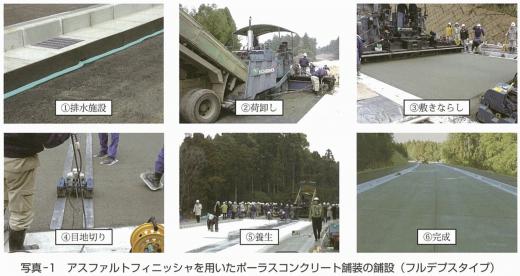

(出典:https://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/jk10_03.pdf)

今、民間の住宅外構(エクステリア)の分野で急速に普及し始めているドライテックは生コン屋さんたちが開発したもの。

「もっと身近に」

「住宅駐車場に届けられる土間コンのように」

生コン屋さんが開発した透水性コンクリートは生コンを運ぶための生コン車で運ぶ。

そのことで透水性コンクリートは現場での製品調整ができる。

街中でも目にすることのできる生コン車。

グルグル回る「ドラム」と呼ばれる容器の中にあるため現場で微妙な性状修正が可能(特殊な混和剤やセメント・混和材などを後添加して攪拌することができる)。

つまり、高温の中で性状が規定の範囲から外れてしまった場合でもドラムの中で調整が可能ということだ。

ダンプトラックではこうはいかない。

一発勝負。

排出されたその材料そのもので勝負するしかない。

透水性コンクリートは生コン屋さんが届けることで施工者にとっても敷居が低くなり身近になる。

ドライテックが急速に普及している隠れた理由の1つでもある。

「いよいよ夏本番!」

コンクリートにとっては過酷な季節。

「生コン屋さんの透水性コンクリート」ドライテックなら過酷な現場環境下でも水際で性状調整ができるから施工も楽!

出来型管理も品質管理も楽!

生コン車で届けられる透水性コンクリート「ドライテック」は15年目の日本の夏でもたくましく施工されています。

宮本充也