2020/11/25

【千葉】「舗装の凹凸に《ヒヤッ》としたり《イライラ》したことない?」平林建設

千葉県夷隅郡。工場施設の建物と建物の間の通路を大型フォークリフトが往来するため200mm厚と従来(100mm)の倍の版厚とした。屋外とも繋がっているため、雨天時に建物内部に水をひっぱらない(水切りの)ために施工・平林建設が提案市採用された。

製造:匿名希望、施工:平林建設(担当:平林重徳、8m2、200mm厚、5名、1時間)。

施工動画

大型フォークリフト水切りのため透水性コンクリート200mm厚

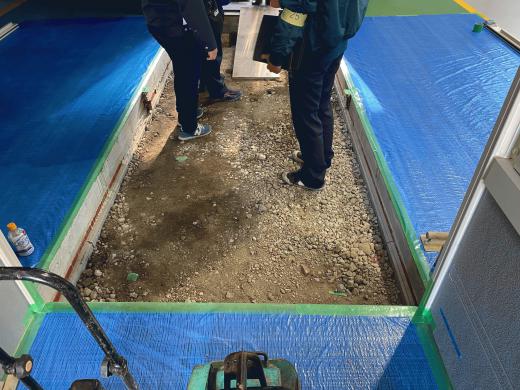

施工Before。

大型工場の建物間の大型フォークリフト用の通路。

屋外と屋内をつなげている通路でもあるため、雨天時屋外からタイヤと共にもたらされる雨水を屋内に持ち込まないように(水切り)透水性コンクリートが提案され採用された。

大型フォークが頻繁に往来するということもあり、「割れ防止」のために版厚は200mm厚とした。

さらに、アスファルトではなくコンクリートとすることで長期耐久性を期待する。

アスファルトでは長年の供用でワダチ(凹凸)が懸念される。

また、空隙つぶれの影響で排水性も低下することが考えられる。

通常の施工は1層で敷設、均し、転圧(締め固め)となるが、今回は200mmの版厚であるため、2層とした。

1層にしてしまうとプレート転圧の荷重が200mmに十分に伝わら無いから100mm1層ずつ丹念に締め固めて、2層で200mm厚とする。

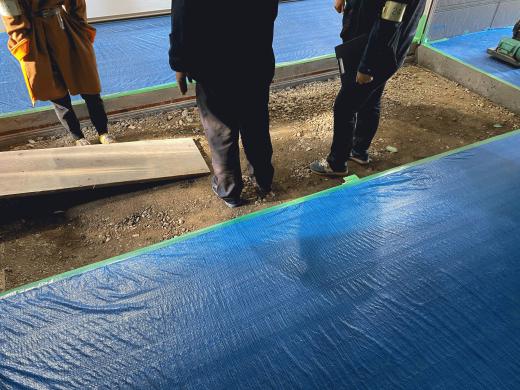

2層目の仕上げ状況。

1層も2層も基本的に施工要領は全く一緒。

施工After。

屋内施設ということもあり小運搬(一輪車)も必要だったり、2層施工ということもあり、8m2を5名で1時間。

それにしたって、1時間で完了。

従来の土間コンクリート施工で考えた場合まず間違いなく水はけ問題は解消され無い。

施工時間だって半日以上はゆうにかかっていただろう。

こうした小規模案件にも「近くて便利」な最寄りの生コン工場(生コンポータル紹介)から生コンのように調達可能な透水性コンクリートは力強く普及している。

キャリーバッグを転がしていて舗装の凸凹にイラッとしたことない?

⚫︎参考記事:「これが国際都市東京の地面だよ!」根上がり(下を向いて歩こう#8・東京)

僕はしょっちゅうだ。

そして、十把一絡げにされたくないのであえて紹介しておこう。

そんな地面のほとんど全てはアスファルトであってコンクリートではない。

(我が国全舗装の95%はアスファルトであることはあまり知られていない)。

当サイトでは毎度しつこく紹介しているが、

アスファルトは石油製品、だから輪ゴムやポリバケツと一緒。たわむし変性するするもの。

一方、コンクリートはガラスや石材の仲間。だから、たわまないし変性しない。ワダチとかできない。

これが、大原則。

よく利用するレストランの駐車場舗装がアスファルトで、毎度その上をキャリーバッグを転がすときにイライラしている。

我ながら人間が小さいなあ、とも思おうけど、仕方ない。

転がしにくいのだ。

ああ、面倒臭い、なのだ。

「なんなら無償でこの駐車場ドライテックに変えたろか」

くらいの気持ちになったりさえもする(実際はしないしできないけど)。

だから、普及活動に日々尽力する。

舗装の標準、常識を変える。

日本全国の生コン工場、そして施工者らとのITや企業関連携を通じて、少しずつ透水性コンクリートを「もっと身近に」。

生コンをもっと身近に。

そんな活動を今日1日もせっせと続けてます。

みんな、「仕方ない」と思っている、地面の凸凹。

それ、仕方なくないんです。

僕たちが普及活動をもっともっと効率よく行えば。

そんな常識は一変してしまう。

気合を入れてがんばります。

キャリーバッグだけじゃない。

アスファルト歩道の凹凸に足引っ掛けて転んでる友人を間近で見たことだってある。

そんな不幸を世界から無くしたい。

透水性コンクリートドライテックの普及にはそんな想いも込められてます。

宮本充也