2021/02/07

【埼玉】「小口の目詰まり防止」「どのタイミングで転圧すればいいの?」ドライテック施工のポイント講座

ほぼ毎日ドライテックの現場に施工指導員が派遣され、施工者相手にドライテック施工上の要点をご案内している。これまで撮影されずその場で埋もれ続けてきたこうした情報は今年から包み隠さず(そもそも隠す必要がない)全面的に情報発信に回すことになった。

⚫︎参考記事: 【埼玉】「プロダクトに寄せている担い手の想い、コンセプト、ストーリー」渋谷建材・小暮工業

小口(こぐち)の目詰まり防止措置

ポイント

ドライテックの小口が土と接地するため、小口からの目詰まり防止措置実施状況

(まさつぐから共有されたポイント①)

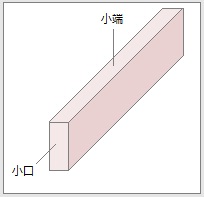

小口とは、

部材の横断面を指します。 また、長手方向の狭い方の面を小端(こば)と言う。

(出典:住宅建築専門用語辞典)

植栽マスが縁石などで囲まれておらず、そのままドライテックにドン付けされた場合、客土が侵入してきて水を通すための空隙を詰まらせてしまう懸念が生じる。

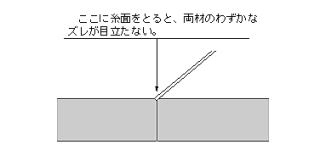

| ドン付け(どんづけ) |

| 部材を直線状に切断しただけで、2つの部材を接合すること。 ドン付けは芋継ぎとか源(現)造ともいい、もっとも簡単な接合方法である。しかし、きれいな状態を維持させるのはもっとも難しい継手である。 実継ぎにするか相杓りなどの細工をしたほうが、結局は早くきれいな仕事になることが多い。 |

(出典:建築用語集)

それを防ぐために、ドライテックの小口をモルタルで皮膜している。

今日はやけに専門用語を駆使してまるでプロみたいで気分がいい。

やはり、長年生コンの仕事をやっていると、周辺の知識をひけらかすことができる。

気分は上々だ。

やっぱ、人に物を教えるって、気持ちいい。

もしかしたら、経営なんかよりも教育者の方が向いているのかもしれない。

ポイント②

施工中に、ドライテックを調整する見極めについて講習

(まさつぐから共有されたポイント②)

敷ならし後、ウェット感がなくなり、タンパで叩いてもペーストが滲まない(但し、プレートだと良好)。本日は、強風だったため、早めに調整に入りました。

そして、これ。

おそらく、施工指導員が最も必要とされるケースが、「どのタイミングで転圧すればいいの?」という点。

最も有効な方法が、「触る」となる。

写真でわかる通り、1つ目の手のひらにドライテックのペーストが付着する状態であれば転圧OK。

ただし、2つ目のように手のひらに全く付着しない状態であれば、これは材料を載せて転圧しても剥離が予想される。

その場合は当該箇所をアメリカンレーキやスコップなどで掻き乱して艶のある下層まで削ってから、その上に新しい材料を敷設し均してから転圧しなければならない。

16年の蓄積を積んでお伺いします、ドライテック施工指導員

⚫︎参考記事: 「絶賛!人気No.1施工指導員が日本中の現場に駆け付けます!!」

始祖まさつぐを筆頭に充実を見せ始めた施工指導員チーム。

上述のような「ちょっとしたコツ」をたくさん積んで現場にお届けにあがります。

料金は1現場あたり50,000円(消費税別)となるが、見学会として解放いただいたり、初めて施工するプロ施工者限定で無料対応しています。

DIYerからも大変評判が高い。

生コンポータル(長岡生コンクリート)は現在55期目の老舗コンクリート会社。

透水性コンクリートに関しては16年目。

その蓄積を施工指導員一同しっかりと熟知している。

そして、お伺いした時に撮影した写真や動画をさらにこうしてブログとして発信する。

しつこくしつこく繰り返す。

そのことで自然と蓄積は雪だるま式に膨らんでいく。

よりしっかりとしたプロダクトとして成長していく。

インターネットの時代何かと合理化が進むが最後に物を言うのはやっぱり現場・現実・現物だと思う。

足を運ぶ。

現場の情報量は半端ない。

そこで交わされる言葉や表情、空気みたいなものの量がネットサーフィンで得られる情報量とは比べ物にならない。

だから、生コンポータルではなるべく現場にお伺いする。

現場至上主義。

0.5m3に魂を燃やせ。

ドライテック施工のポイント。

FAQ(よくある質問)のシリーズとしてこれからも引き続き紹介していきたいと思う。

「仕事とは、現場で感じたことを、伝えられる形にして、伝えること」

僕の経営の恩師・安本隆晴先生がそうおっしゃっていらした。

引き続き、淡々と、実践をしていきたいと思う。

宮本充也