2021/05/04

【長野】「舞台裏の生コン製造者の努力(小諸生コン工場の場合)」シンコーガーデン

長野県佐久市。一般住宅外構工事の舗装にドライテック採用。3日間にわたって施工され、初日7m3、2日目8.75m3、最終日4.25m3の材料が納品。当該案件では施工・シンコーガーデンによりオリジナル幅広プレート(3750円)が開発された。

製造:竹花工業(株) 小諸生コン工場(担当:掛川直樹)、施工:新高興業(160m2、100mm厚、3日間)

迫力160m2!地球に蓋しないエクステリア

施工Before。

なかなかこの規模のドライテック(160m2)はお目にかかれない。

周囲はぐるりと隣家に囲まれ排水計画が難航した様子がわかる。

友人の豪農の息子に聞いたこともある。

「広いお庭ですね」

と傍目からは羨ましく思われるが、実際に住み始めると草むしりという日々の現実に折れそうになるという。

かといって、全て舗装してしまえば雨天時の水じまい(排水計画)に悩む。

地球に蓋しないドライテックが100m2以上の規模で採用されることもこのところ珍しく無くなってきた。

少しずつ各地の生コン製造者により普及を始めた。

伴い、ドライテックの施工を経験した人々が増えている。

そんな工事業者は自前のエクステリア工事の他にも公共事業の元請け(あるいは下請け)をするケースもある。

地球に蓋しない、環境配慮型の舗装は公共事業からも秋波を寄せられている。

図面に、「透水性(浸透性)コンクリート舗装」と特記されることもあるが、通常「施工したことがない」と現場承諾により設計変更がかけられてしまい、発注者も「ないなら、仕方ないか」ということで水を通さない舗装にとって代わられることも少なくないそうだ。

プロダクトがきちんとニーズに応えるためには、製造・施工の両輪がきちんと供給インフラとして整備されることが求められる。

「ああ、透水性なら施工したことあるよ」

という施工者を増やすことが非常に重要だ。

そんな施工を支えるのは、それぞれの地域で活躍する生コン製造者の存在。

今回、長野県佐久市でドライテックを供給したのは長野県生コンクリート工業組合の理事長工場・竹花工業(株) 小諸生コン工場(担当:掛川さん)。

出荷時、そして現場納品時に、写真のように簡易ダレ試験を行い、ペーストの付着状況が目視確認されている。

「DIYでも挑戦できる簡単な施工」を支えるのは舞台裏の製造者の努力によるところが大きい。

良い施工の原点は良い材料から。

慎重に管理されたドライテックであれば施工難易度は下がる。

実際、天然骨材のロットによる微妙な変化に対応して製造現場では綿密な調整が行われていた。

適度なペースト量と粘性があればこそ。

表面積の大きいポーラスコンクリートはただでさえペーストが乾きやすい(ドライアウト)ため、施工が忙しくなりがちだが、良質な材料であれば可使(かし)時間を長く取れる。

良質な製造と施工の二人三脚が良質なドライテックをエクステリアに届けることになる。

お手製の幅広プレートはなんと加工費3750円!

一般には伝わりにくい現場での細かな工夫がより良いエクステリアを生み出している。

⚫︎参考記事:【長野】「なんとたったの3750円で幅広プレートの出来上がり」小諸生コン

美しい仕上げ面ドアップ。

これ、BBQの鉄板で仕上げられてる笑。

施工After。

160m2超の大規模エクステリア舗装はドライテックで「地球に蓋しない」環境と調和しつつも水はけ問題を解消、真っ平ら(水勾配がない)な空間となった。

舞台裏の製造者の努力(小諸生コン工場の場合)

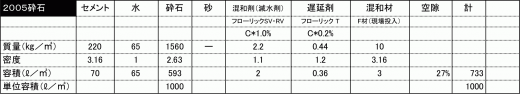

砕石1505の品質が悪く、扁平や小さな粒が多くなってしまい、今まで出荷したものと同じ配合で製造したところ、骨材が所々露出しそうなほどペースト層が薄くなってしまったため、セメント:35kg、砂:10kgをプラス、混和剤は同じ添加率を維持、水は様子見で増やして、およそ、いつもと同じような性状が確保できましたが、小さい粒が集まって塊になりやすい印象でした。(掛川さん共有)

生コン工場は技術者集団。

原料は自然生まれだ。

山河を削って取り出される骨材(砂利や砂)、そしてセメント(意外とこれがばらつく)。

自然の声を読む。

樹脂、プラスチック、工業製品のように均一なものが普遍的に工場に届くというわけじゃない。

水分量も変化する。

表面水と言って、ちょっとした加減で変化する。

その微妙な変化を工場で調整する。

混和剤の添加率や配合を修正することで対応する。

(生コンマッチング:https://www.nr-mix.co.jp/matching/)

基本配合に工場ごと、原材料ごと、微妙な修正が加えられる。

【透水宣言】生コン工場向け ドライテック製造方法【マニュアル】

「生コンをもっと身近に」

あなたが住む家や共同住宅の基礎や、水道・電気などのインフラを支える土木構造物は全てコンクリートでできている。

全国に3200以上を数える「箱から滑り台みたいなのがぴょんと飛び出してる」生コン工場でその原料は製造されている。

電気、水道、生コンだ。

その生コンは、舞台裏にどうしても回りがちで、一般の目に触れることはない。

ただ、一昨年の年末からDIYブームにドライテックが乗るようになって、一般との接点が少しずつ増え始めている。

生コンが身近になる。

中にいる人は掛川さんのように真摯なものづくりの担い手だ。

身近な人々のために役に立ちたいと思っている。

発注機関(国・県・市・町)、ゼネコン(土木・建築業、ハウスメーカー)、商社(流通)、組合、という階層の末端(底辺)でなかなか一般にその価値が伝わりにくかったもの作りのラストワンマイルは、インターネットと企業間連携を通して少しずつ白日の元に晒されるようになった。

階層ではない新しい構造で一般(施主)・施工・製造が結びつく。

生コンをもっと身近に。

生コンラストワンマイルの価値が減衰することなく一般に届けば世界の景色はもっと美しくなるだろう。

宮本充也