2020/07/28

「僕たちの選ぶべき選択肢は限られている」郷土に溶け込む理想の生コン事業所とは?(その5)

長岡さくら工場の事業パートナー野村商店の野村勝也さん(代表取締役)とのランチミーティングは、互いの生コン・生コン産業に対する考え方や事業経営について交流を持つ大切なひと時だ。「選択肢は限られている」。その言葉にハッとした。その限られた選択肢を実行に移す人はさらに限られている。生コンというテーマに偶然巡り合わせた僕たちが進むべき道筋とは。

選ぶ人と選べない人

不定期・思いつきで開かれるランチmtgでは温泉に浸かったり、地元の美味しいご飯(今回は三島のうなぎ)を楽しんだりしながらゆったりとした気分で進む。

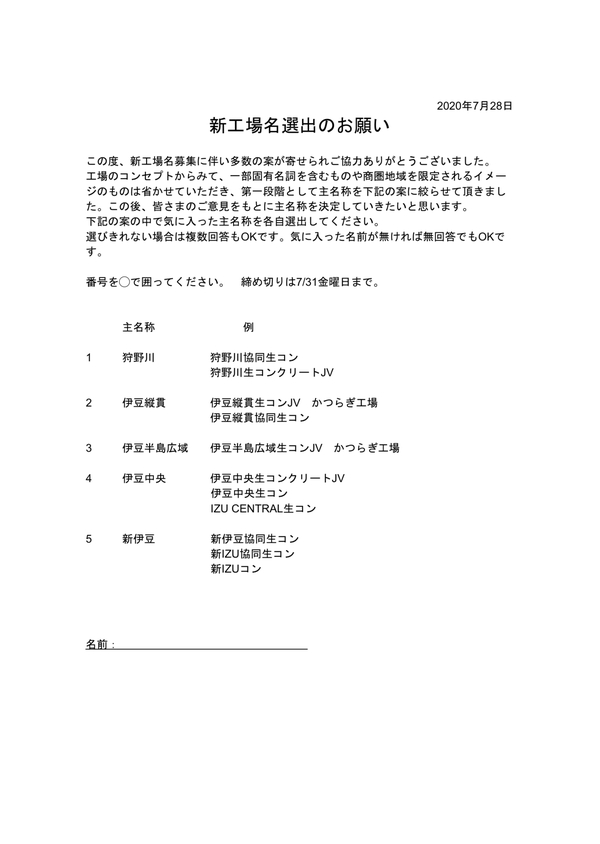

ジョイントベンチャー16年目を迎える長岡さくら工場は今年10月1日を目標に刷新を予定している。

その新しいあり方(製造プラットフォーム)には関係者全員が投票・参画して名前がつけられる予定だ。

より広域により開かれたより合理的な地域の生コンプラットフォームのあり方を模索する議論は実際にその船の乗組員となるであろう実務者たちが中心となって進められている。

これまでの、「長岡」か「さくら」か、という閉じられた議論ではない。

(※「さくら」生コンとは野村商店系列の生コン法人。)

「長岡」と「さくら」とそして「 」。

地域経済に生コンを届ける社会貢献はこれまでのような生コン製造業とは違った新しい形があるのではないか。

長岡にとっても、さくらにとっても、さらに地域で操業する関係する生コン製造者にとっても魅力的な場所、運営方法。

よってもって、地域の顧客・得意先にとってもより良い生コン製造のあり方。

そのスタートを切る仮説としての新法人の機関設計は勝也さんでも僕でもなく、実際の乗組員がその全てを決定する。

「宮本さんと野村さんで決めちゃったほうが早いでしょ」

そんな意見ももちろんないではない。

早い、それはその通りかもしれない。

従来の企業の多くがそのようにしているように、上意下達でトップが決めたほうが何かとスムーズにいくのかもしれない。

また、決められた形を押し付けられて任されたほうが当事者の気も楽かもしれない。

「だって、野村さんと宮本さんが決めたことを任されてるんだから、失敗してもお二人の責任ですよね?」

である。

時間もかかるし、いろいろ議論も負担が大きいかもしれない。

それでも、

「自分で決める。自分たちで責任を取る」。

この機会にそうした経験を当事者たちが積むことで5年後10年後のこの取り組みは人から押し付けられたものとは全く違う成長を遂げているに違いない。

そんな話をしていた。

だから、言いたいことがたくさんあったとしてもなるべく我慢してじっと見守る。

名前も、運営方式も、人事も、労務も、組織構造も、何もかも、自分たちで決める。

市場と顧客の審判を直接下され晒される。

当事者に代わって何でもかんでも守ってくれたり責任を取ってくれる存在はいない。

地域経済の反応に呼応して姿を変えていく新しい生コン製造プラットフォーム。

「僕たちの選ぶべき選択肢は限られている」

僕が知る限り実際にここ数年で生コン工場のいわゆる「2個1集約化」「ジョイントベンチャー」で最も経験を積んでいる人物は野村勝也さんを置いて他にない。

「これからの生コン産業が進むべき道筋を実践してますよね?」

うなぎを食べながら勝也さんの実績を讃えたところ、

「だって、それくらいしか選択肢がないっしょ。それか、生コン以外生コン製造設備で製造できるものを探すか」

ここで僕はハッとした。

「選択肢がないからと言って、それでもその選択肢を実際に選んだ人ってごくわずかですよね?」

実際僕の知る限りどちらかを選んだ人はそれほど多くない。

僕はことの本質はここにあるのではないかと思った。

事実静岡県東部(組合エリア)を見渡しても、静岡県全域を見渡してみてもそうだ。

選択肢は確かに限られている。

わかり切っている。

それでも、その選択肢を実際に選んでいる人は100人いたら1人とかもっと少ないかもしれない。

そして、目の前でうなぎを美味しそうに頬張っている勝也さんは事実「選んだ」1人なのだ。

生コン産業が選べる具体的な選択肢。大切なのは「選ぶこと」

人口現象に伴って低迷する生コン産業。

言ってみれば「椅子取りゲーム」。

幸か不幸か、勝也さんも僕もそんな生コン産業を選んでしまった同志だ。

僕自身を振り返ってみても実際、ドライテック(透水性コンクリート)に始まり、流動化処理土、残コン再生生コン、「生コン工場で生コン以外で稼げる製品」を模索し選んできた道のりだ。

限られた選択肢。

近隣工場とのジョイントベンチャー、あるいは既存設備を有効活用できる新事業。

この2つ。

僕たちこれからを担う生コン実務者が選べる選択肢は実にわかりきっている。

大切なことは恐れずそれを選択すること。

選択せず、それから目を逸らし、逃げ続けていればそこにはジリ貧しかない。

選ぶのは怖い。

それが可能であるならば引きこもって漫画とか読んでたい(笑)

ただ、僕たちは選ぶことを選択した。

選ぶ人と選べない人。

僕たちは選ぶ人であることを選択した。

「このままじゃ生コン製造もますます厳しくなる」

という動機づけももちろん大切かもしれない。

ただ、勝也さんも僕も「選ぶ」ことで新たな世界が視界に広がった経験を持っている。

「僕たちが選んだ《郷土に溶け込む理想の生コン事業所》というプロジェクトを通して得た経験はきっと生コン産業全体にとって大きな価値を生み出すはず」

こう考えるとネガティブがポジティブに、使命感すら湧いてくる。

「不平不満解消型」としてではなく「夢の実現達成型」プロジェクトとして新製造プラットフォーム事業を見つめる。

するとたちまち心が踊ってくる。

泣いても笑っても僕たちが選べる選択肢は限られている。

大切なのはどれを選ぶかではなく「選ぶこと」。

前に進むこと。

行動に移すこと。

そんな思いで、関係者全員は自分ごととしてプロジェクトを楽しみながら進めている。

さあ、船出は近い。

安心して楽しもう。

宮本充也