2019/06/20

セメント、コンクリートは人類が火を手にした時から始まっていた

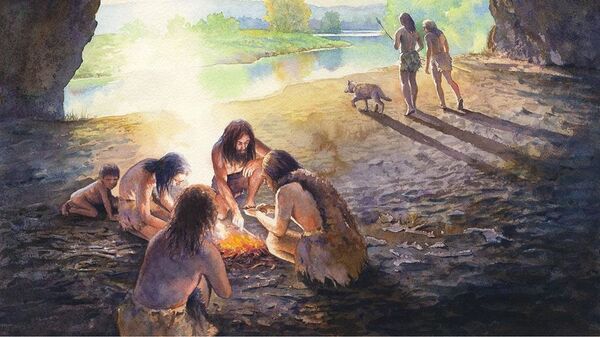

あまりにも身近すぎる、セメント。水の次に流通するコンクリート。その歴史は人類が火を手にした時から始まったって知ってた?(画像はNAVERから引用)

セメント、コンクリートは人類が火を手にした時とほぼ同時に生み出されていた。

初期のヒト属による火の利用が始まってから、ヒトの社会文化的進化は急激に早まった。ヒトは火を調理に使い、暖を取り、獣から身を守るのに使い、それにより個体数を増やしていった。火を使った調理は、ヒトがタンパク質や炭水化物を摂取するのを容易にした。火により寒い夜間にも行動ができるようになり、あるいは寒冷地にも住めるようになり、ヒトを襲う獣から身を守れるようになった[1]。

ヒト属による単発的な火の使用の開始は、170万年から20万年前までの広い範囲で説が唱えられている[2]。最初期は、火を起こすことができず、野火などを利用していたものと見られる[3]が、日常的に広範囲にわたって使われるようになったことを示す証拠が、約12万5千年前の遺跡から見つかっている[4]。「40万年前から広い範囲で使われていた」とする説もあったが、多くが否定されているか、あるいは確かな証拠が示されていない[5]。

(ウィキペディア)

人類の火の使用が急激な進化を加速させた。

と、同時に無視できない発明が起きていたことはあまり知られていない。

火を手にした人類は石灰岩(ドロマイト)を主成分とする大地で火を起こす。

高温(700度以上)に晒された石灰(CaCO3)はCaOとCO2に変化する。

火を用いるのに用いた薪などは高温に炭化、つまり炭となる。

化学組成としてはSiO2になるのだという。

粉状になったCaOになった石灰とSiO2に雨が降る。

すると、コンクリートに携わる人たちなら誰もが知っている、<C-S-H>という結晶構造物に変化する。

つまり、固まる。

水和反応という人類の発展にとって欠かせないできごとは、人類が火を手にした時とほぼ同時に生まれた。

こんな話を東京大学工学部の野口教授に伺った。

さりげない会話の中でのことだった。

全然知らなかった。

24時間365日コンクリートに集中していたつもりだったが、コンクリートって奥が深い。

火という根源的な価値と同時に人類が手にしていたもの。

セメント、コンクリート。

その価値は現在の繁栄をもたらしている。

ビルも、ダムも、人の営みを支える全てのインフラストラクチャーはセメント、コンクリートからもたらされている。

そんなコンクリートの価値は過小評価されている。

山陽新幹線トンネル内部のコンクリート剥落事故を契機に、コンクリートから人へというマニュフェスト(公共事業の代名詞としてコンクリートが不当な評価をうける)、最近では反社会勢力の摘発など世間一般でのコンクリートの評判はきわめて低い。

さらに、需要は低迷し、コンクリートに携わるラストマイルには才能が集まらない。

産業として成熟期が終わり、衰退期に入っているかのようだ。

ただ、それでも水の次に流通するコンクリート。

幸か不幸か天職として19年目を過ごすこのテーマ。

同時代に生きている人たちと共に。

この価値を再定義しさらに社会にとって有益な存在であることを証明していきたい。

宮本充也