2020/04/20

「生コン70周年、ネット小売、DIY、WEB流入の爆増」365日欠かさず3本ブログを書いて4年と1ヶ月目に起きたこと(その4)

2019年最大の出来事はBtoB産業「生コン」のネット小売(モノタロウ、エクスショップ)との出逢い。奇しくもその2019年は生コン産業70年の節目だった。新規流通らとの協業は一体生コンにどんな変化をもたらしたのか。

その3:https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/10003653413.html

既存産業構造の前提

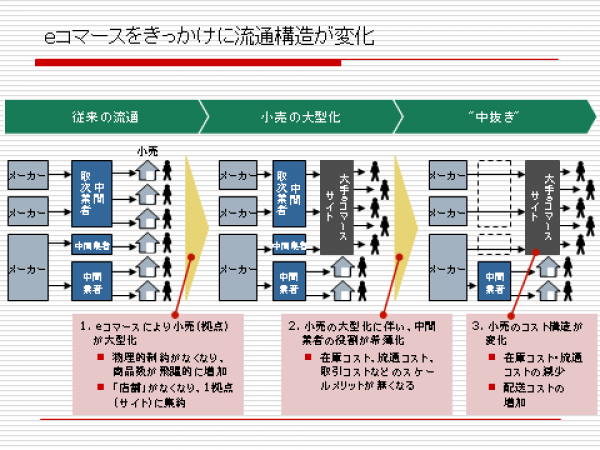

あらゆる産業の流通構造の変遷を説明した図(https://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2008_29814/slides/10/4.html)。

商店街がデパートへ、その後、スーパーマーケット、ロードサイド(UNIQLO他)業態、ドラッグストア、コンビニ、EC(E-commerce)に変遷していったように、「一見インターネットとは無縁」とも思われる生コンにもこうした潮流は当てはまるのだろうか。

「生コンにインターネットは関係ない」

ゴリゴリBtoB産業「生コン」をインターネットで情報発信。

その無謀とも思われる挑戦を始めたのは4年と2ヶ月ほど前。

時間に巻きを入れるためにも、通常1日1本でも大変な情報発信(ブログ)を日に3本というコンテンツを始め、あらゆる手段(ネット広告、SNS活用、動画etc)を同時多発に撒き散らした。

4年目を迎えた2019年、僕たち生コンポータルはこれまでの事業戦略から180度「インターネットを前提とした」事業戦略に舵を振り切った。

そして、2019年は奇しくも生コン70周年だった。

いつも同じような顔ぶれが変わりばえしない会場に蝟集し互いに年賀を祝い合う賀詞交換会。

僕たちはそれまで産業が恒例としてきた慣習の全てを拒絶した。

業界団体が主催するあらゆるイベント、しがらみに満ちた動員、99%が男性のむさ苦しい会合。

これらは「そこにいることでコミュニティの一員として保護される」という旧来のあり方。

いわば、しがらみ。

背広を着たいい大人がぞろぞろとゼネコンの購買に尻尾を振りに行く「挨拶回り」という慣習。

一緒の船(業界)に乗ってれば大丈夫というセーフティネット構造。

その船が泥舟かどうかなんて関係ないし考えない。

インターネット一本。

僕たちが2019年に選んだのは既存産業構造との決別。

退路を断つと新しい扉が開くとはよく言ったものだ。

けして万全な経営成績というわけでもなく焦りに焦った2019年に起きたこと。

10月モノタロウ。

12月にはエクステリア資材販売日本1のエクスショップ。

立て続けに「生コンには無関係」と思われてきたネット小売での販売が開始する。

誤解をされると無用な不幸を生み出すためあえて断っておく。

僕たちはそもそも型破りで逸れものだったわけではない。

かくいう僕は20代に地元生コン組合で副理事長を経験したことがある。

20代、30代は徹底的に既存産業脈で努力を積んだ。

日に20件飛び込み営業なんてこともザラ。

発注者(国、県、市、町、その他大手発注期間)にも気後れせず提案に行った。

スーパーも含めトップゼネコンはほぼ全て訪問し人脈を形成している。

その他もう数えきれないほどの関連業種(設計事務所、コンサルタント、工務店、エクステリア外構業者、造園業、道路会社、ホームセンターetc)を総当たりしてきた。

あらゆる会合、イベントに積極的に参画していた。

時には生コンのネットワークを組織しリードしていたこともある。

おそらく生コン工場に従事する個人としては日本一の移動距離と訪問回数だったと自負している。

そんな僕がそうした既存産業のしがらみを一切拒絶したのだ。

理屈だけで「これからの生コンはネットだ!」と軽率に舵を切ったのではないことだけは主張しておきたい。

その上で、気づいたのだ。

既存産業構造に身を置くほとんど全ての個人は思考停止に陥っている。

新しく有益な新技術を世に送り出すための役割を果たすことはできない。

過激なようにも映るかもしれないこうした主張は15年せっせと生コンという価値を世に発信しようと既存産業構造の中でもがき苦しんできた僕の中で切実な真理となっている。

最後のイノベーターDIYerのWEB流入

既存産業での活動を一切断ち切って、ネット小売との協業がスタートして程なく、DIYerなる一般の方からの採用事例が爆増したのは2019年の12月(立て続けに6件)のことだった。

⚫︎参考記事:DIY土間コン(透水性コンクリート)施工実績まとめ

ネット小売の情報訴求力の凄まじさに触れることになったのはc(Consumer:一般消費者)の強いが問い合わせが寄せられた時。

問い合わせの数と質が2019年から2020年にかけての数ヶ月に様変わりした。

その3でも主張したように、既存産業構造の中でも実際に価値(生コン)を世界に届けるために必要な登場人物として、

⚫︎製造者(生コン工場)

⚫︎施工者

の存在があって、既存製品ではなく新しい時代が求める環境製品のような生コン「透水性コンクリート」を普及させるためには思考停止に陥っている人々ではなく、まさしくイノベーターの存在が必要不可欠となる。

2019年ネット小売に出会うまで、地域ごとに分断され埋もれて来た有意なイノベーターとしての生コン製造者と施工者たちとの連携を積み重ねてきた。

そしてこうした地道な連携・ネットワークはネット小売と出会い、そして消費者(一般社会)のイノベーターDIYerと出会ったことで解放され始めている。

それが突如記録した100,000PVの理由(20日間経過した現在は16万PVを記録している)。

「cへの情報訴求なら動画」という発想でこのところ動画にも力を入れており、Youtubeからの流入は先週対比で800倍を記録している。

既存産業構造は図を見てもわかるとおり、その時代のテクノロジーを前提としている。

ITがなかった時代、情報は特定の受け皿(企業、組織、機関)を必要としていた。

さながらあみだくじのように、上位から下位に向けて情報は分別され降りていく。

最下位、それが、一般消費者。

その階層構造はいつしか一般消費者をあたかも「本当の最下位、底辺」として扱うようになった。

生コン産業の「お偉いさん」と呼ばれる「もう引退した方がいいですよと思われている」お歴々は自分が絶対の評価者であると信じて疑わない。

一般消費者は盲目で教えてあげなければならない守られるべき人たち。

そうした前提が内向きに発展を遂げてきた生コン産業には染み付いていると感じる。

唯一絶対の評価者は市場と顧客。

評価とは特定のお偉方(個人)ではなく、結果として社会全般に受け入れられたことを持って示される。

業界団体が「これがいい!」と一方的に決めつけた価値ではない(1DAY PAVEや回収骨材JIS、生コン女子など)。

そして、現代のテクノロジーITは産業構造の前提を変える。

特定の受け皿(機関、企業)を必要とせず情報は流通し始める。

これまで業界内で威張り腐っていた人々もそろそろ身の振り方を考えねばなるまい。

まだあるかのようであって、その前提(情報格差)はもはや幻影なのだ。

それは流通の変遷からも真と言える。

ネット小売と組んだ生コン産業はこれからあらゆる常識を刷新していくことになるだろう。

そして、これまで現場で活躍してきたイノベーターやそれに続く積極的なものづくりのラストマイル達にとってはさらに活躍のフィールドが広がるはずだ。

縦割り、階層に苦しめられてきた最下位一般消費者、そこに実際に物を届けてきた僕たちラストワンマイル。

前提が取り払われ、ラストワンマイルと消費者が余計なフィルターを通さず風通し良く関係性を構築できる世界がやってきた。

その市場規模は透水性コンクリートだけでも4,000億円以上。

さらなる技術革新でこの規模はさらに膨れ上がるはずだ。

そして、これらは従来の産業が前提としていた「拡大再生産」から、「クローズドループ」へ。

大地を削らない、汚さない、蓋しないコンクリート。

パラダイムシフトは始まっている。

「生コン70周年、ネット小売、DIY、WEB流入の爆増」

365日欠かさず3本ブログを書いて4年と1ヶ月目に起きたこと。

そして、丸10年を迎える未来には一体どんな世界が立ち現れているのだろうか。

今からその時を待ちきれずにいる。

宮本充也