2020/11/30

「生態系の中で自分の強みに集中し流転する。余計なことはしない。」(週刊生コン 2020/11/30)

社会はSDGs、ESG投資を志向している。例えば、生コンというテーマを立てて現代を生きる僕たちは限りある一生をどのように過ごしたらいいだろう。地球があって、環境があって、社会があって、組織があって、個人がある。生態系が生コンに求めていることは何だろう。そして、僕たちができる最大の貢献とは何だろう。

ESGの全てを網羅している

https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/esg.html

#グッドデザイン金賞 #セメント新聞 #記念鼎談 #未来経営塾 #esg投資 #sdgs #ベタープレイス #フッコー #生コンポータル #自前の流通 #有機的自然増殖 #施工 #製造

たまたま、偶然だ。

幸か不幸か20年前たまたま生コンに志を立て、その5年後、透水性コンクリート(ポーラスコンクリート舗装)というテックに出会う。

心を奪われ、そのまま全集中。

すでに当時はバブルが崩壊していて、その後リーマンショックが続く。

内需は人口半減社会に向けて急速な縮小。

生コンに入職してから一貫して下りのエスカレーター。

出荷量が右肩上がりなんて年はなかった。

一貫して昨年対比で100%割れ。

「もう、底をついたか?」

いや、まだまだ、底ではない。

生コンポータルの基盤でもある長岡生コンクリート長岡さくら工場を取り巻く市場環境はまだまだ底の見えない急降下の一途。

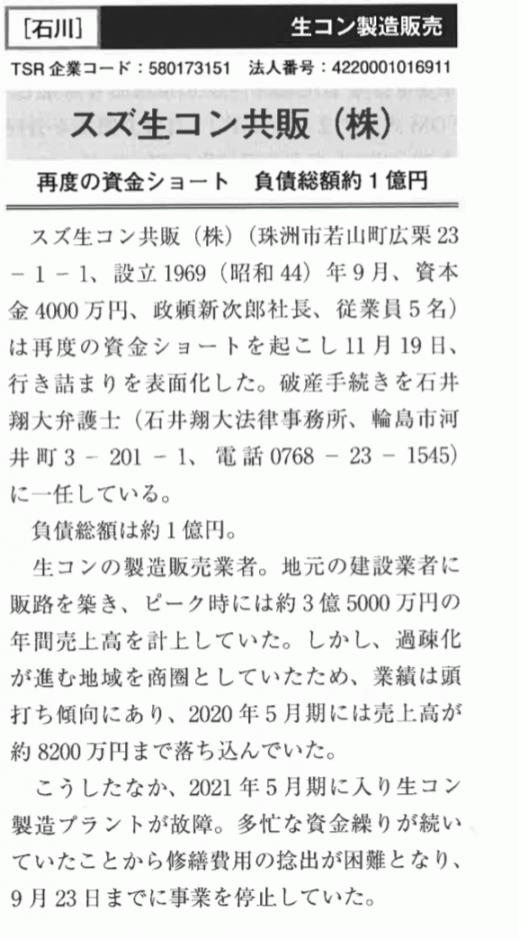

東京商工リサーチで見かけた記事。

「スズ生コン共販(株) 再度の資金ショート 負債総額約1億円」

製造プラントが故障。

多忙な資金繰りが続いていたことから修繕費用の捻出が困難となり、9月23日までに事業を停止していた。(TSRより)

これが、地方の生コン製造者を取り巻く現実だ。

僕の身を寄せる工場も、スズ生コン共販と同じく、そんな地方の生コン製造者の1だ。

とても他人事には思えない。

売り上げ、収益の減少、プラント製造設備の故障、資金繰り。

この僕も全く同じ痛みを経験したことがある。

スズ生コンさんも、相当苦しかったはずだ。

地球があって、環境があって、社会があって、組織があって、個人がある。

生態系が生コンに求めていることは何だろう。

高度経済成長期のことをよく先輩職員から聞く。

「宮本君、そりゃぁ、もう、昇龍(のぼりりゅう)だったよ」

もう、この一言で、その凄さがわかる。

バブルを味わい尽くした人から聞いても似たような話を聞く。

「作れば、売れる」

生コン組合では、「面倒臭い現場は、押し付け合い」。

ピーク5,000以上を数えた生コン製造所は現在3,000を割り込もうとしている。

その時代、その社会において、産業の役割は変化する。

喧伝されるSDGsやESG(投資)というキーワードは市場と顧客の声の何を反映しているだろう。

E(Environment)、S(Social)、G(Governance)。

実に当たり前のことだけど、地球があって、環境(Environment)があって、社会(Social)があって、組織があって、個人がある。

その一連の流れがGovernance(統治)、それは、生態系(エコシステム)となる。

生態系にあって、誰かのわがままは通用するだろうか。

例えば、秋になれば赤く色づくイロハモミジに「青になれ!」と指示や命令をしたところで、その葉っぱは去年と同様赤でしかない。

生態系において、誰かの特定の我儘は通用しない。

ましてや、生コン産業の勝手な我儘、「(政治活動を通してゴリ押しする)需要創出」「(集約もせずに顧客に無理強いする)価格改定」など、通用するはずもない。

生態系にあって、生コン産業(Social)は生態系の循環を阻害してはならない。

生コン産業のこれまでの文脈、「拡大再生産」はもう限界に来ていることを適切に理解しなければならない。

今の地球が抱えている問題から発せられる生態系の循環(環境破壊を止め、クローズドループ、サステナブル社会)似合って、環境(Environment)社会(Social)統治(Governance)の観点から、どのように個人や組織は行動しなければならないだろう。

答えは、大地を削らない、汚さない、蓋しないコンクリート産業。

高度経済成長期に確立された産業モデルでは今の問題には答えを出せない。

有限な星の上で無限の拡大再生産が不可能なことは小学生でもわかる理屈だ。

ならば、新しい産業の秩序(Governance)を確立する必要がある。

これまでどの産業にも増して、「大地を削り、汚し、蓋してきた」生コン産業のGovernanceを、従来の上意下達、階層縦割りで行うのではない。

辺境の環境変化に当意即妙にさながら細胞分裂のように変化する、自己組織的で自立分散型の統治(Governance)構造。

その具体的実践が、資源循環型社会における循環ハブとしての生コン産業という新しいあり方だ。

https://www.nr-mix.co.jp/lquid/blog/post_97.html

#田央設備 #lss #流動化処理土 #スラモル #セルクリート #hbグラウト #生コン製造者 #資源循環型社会 #ハブ #クローズドループ #インフラ #更新

例えば、残土は生コン製造所を経由して、流動化処理土というマテリアルとなって、再び地盤に還元される。

解体コンクリート塊は、生コン製造所を経由して、再生骨材コンクリートというマテリアルとなって、インフラに帰依する。

残コンも、スラッジとして大地を汚すのではなく、残コン再生生コンとして、生コンクリートに戻る。

それぞれの生態系の中で循環させる。

クローズドループの実践。

何事も自分都合で考えない。

生態系は、あなたや僕のエゴを満たすために存在するわけではない。

あなたや僕も、偉大なる生態系の、ほんの小さな、構成要素でしかない。

そんな儚い構成要素は、生態系(市場と顧客)がささやく小さな声に耳を澄ませてその要請に応じて姿を変えていかなければならない。

時代は変化した。

変化した時代にあって、これまで通りを踏襲する全ての取り組みはいずれ限界を見るだろう。

地球があって、環境があって、社会があって、組織があって、個人がある。

その生態系の中で、個人ができることは1つしかない。

「生態系の中で自分の強みに集中し流転(変化)する。余計なことはしない」

生コンポータルができることは、生態系の中にあって、時代や社会が求めていることを聞き、その姿に変化すること。

たまたま僕たちの持っている強み、透水性コンクリートであったり、資源循環型生コンクリート(残コン再生)は、時代の要請に叶うようだ。

これだけに集中することが求められている。

宮本充也