2021/08/16

「ドライテックは一体誰が作ったプロダクトなのか?」(週刊生コン 2021/08/16)

施工事例を遡るといろんな地域のいろんな施工業者、生コン工場の名前を見つけることができる。いろんな企業がいろんな方法でその性能を発信していたりする。普通のプロダクトはどこか特定のメーカーが独自のマーケティング、技術力を駆使して発売している。それでは、「ドライテックは一体誰が作ったプロダクトなのか?」(週刊生コン 2021/08/16)

創発の媒体

Stand alone comlex.

アニメ攻殻機動隊のサブタイトルだ。

ComplecatedとComplexはいずれも似たような意味を持つ英語だが、厳密に言えばcomplecatedは「入り組んだ」、そしてcomplexは「複雑な」という区分になる。

例えば入り組んだcomplecated、ということは、その中身はごちゃごちゃして一見わかりにくいけれど、機械が設計図をもとに組み立てられることからもきちんと順序立てて整理していけばそのあらましが理解される、ということを意味する。

一方の複雑complexは言ってみれば「ボウルいっぱいのスパゲティ」のようなもので、偶然に形成されたそのごちゃごちゃとした全体像の中身は誰も知る由もない。

そのcomplexなボウルいっぱいのスパゲティの麺1本は片側のどの1本に繋がっているのかは誰にもわからない。

入り組んだComplecatedなら話は別だ。

どのスイッチを押せば、どのモーターが動き出すかはあらかじめ明確に理解されている。

見た目がいかにごちゃごちゃと入り組んで見えていたとしても裏側のシステムは理路整然と機能している。

さて、僕たちが仕事をしている現実の産業・社会はcomplecated、complex、一体どちらであるべきなのだろう。

⚫︎先週の記事1: 【沖縄】「ドライテックなら47都道府県全域対応可能です」南建工業・南洋土建

沖縄で今ドライテックが普及を始めている。

きっかけは当時南建工業に在籍していた富永健作さんとの出会いだった。

10年ほど前だった。

それから、あれこれそのご縁は続いた。

その後彼は南建工業を離れ独立しリプルというスタートアップを起業した。

彼は独立後も古巣南建工業、そしてグループ会社である南洋土建とのネットワークを大切にした。

結果として、人のご縁が広がり、その在り方の1つとして沖縄エリアにドライテックが施工される、普及する、という形が生み出された。

これは誰かの書いた設計図を元に作り出された現実ではなく、まるで「ボウルいっぱいのスパゲティのように」どことどこがどのように絡んでいるのかは誰にもわからない複雑compexな世界での出来事だった。

complecated入り組んだ(それでも構造としては明確な)世界では、特定の意図(InPut)が一定の生産物(OutPut)を生み出すことはあらかじめ予測される。

それは縦割り・階層を前提とする建設・生コン産業のようでもある。

一方、富永健作や宮本充也という個人がどのような出来事に巡り合いどのような経験をしどんな思いを持つに至るかは、complecated入り組んだ産業構造では知ることはできない。

辺境の有機物としてその変化を機敏に捉えあたかも細胞分裂のように姿を変えていく。

その媒体としてドライテックというプロダクトは沖縄の地に敷設されたことになる。

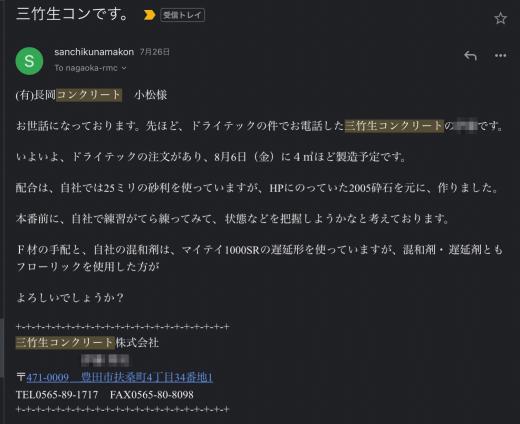

⚫︎先週の記事2: 【愛知】「もし、これ、生コンだったらどうだった?【DIY】費用・作業性で考えればドライテック一択」鈴木石材・三竹生コンクリート

三竹生コンクリートとの出会いは2016年前に遡る(松尾社長のFB投稿にて確認)。

とある生コン業界のイベントで村山社長の話を聞いて興味を持ったのがきっかけだった。

その時には具体的に何かが動いたってことはなかった。

松尾建材の松尾さんのFBもそうだが村山社長(現会長)の経営、そして同社の運営のあり方をただただ参考にしただけ。

でも、事実、両者はそこでご縁に恵まれた。

結ばれることはなかったとしても線と線が交わった。

時を経て世代も変わりある日三竹生コンクリートから当社に連絡があった。

スパゲティの2本麺(三竹生コンと長岡生コン)がいったん交わり結ばれることなくまた離れしばらく別々だったかと思えば6年後の現在にまた重なり結ばれる。

それは愛知県の大地にドライテック舗装という形で出現する。

これを誰かがあらかじめ予想することはできなかった。

つまり、僕たちが生きているこの世界は誰かが予測できるようなcomplecatedな空間ではなく、誰にも予測が不可能なcomplex複雑な場所であることがわかる。

どうして6年の時を経てドライテックは三竹生コンクリートにより製造され現場に納品されたのだろう。

その理由は誰にもわからない。

「我々の間にはチームプレーなどという都合のよい言い訳は存在せん。あるとすればスタンドプレーから生じるチームワークだけだ。」

攻殻機動隊9課荒巻大輔の台詞だ。

チームワーク(全体構想)ありきの個々の活躍なのではない。

それぞれのスタンドプレーが結果個々の総和以上の成果を生み出し、それがチームプレーと表現されるようになった。

まさに、そういうことなのだと思う。

つまりは、創発だ。

現在の産業構造はあたかも「チームワークありき」の機械的でcomplecatedな思想を基本としている。

創発可能な複雑complexな世界を、人々が無理やりcomplecated入り組んだ枠組みにはめ込もうとしているかのように見える。

製品はJIS規格にがんじがらめ、辺境(ヒエラルキー底辺)は監督官庁から箸の上げ下ろしまで指図されている空間。

どのようなInPutでどんなOutPutが期待できるかある程度予測可能とされている。

特定の全体構想に制御・統制されたわかりやすい世界としての建設・生コン産業。

その経済環境は静的なものであり生態系が生み出す複雑complexで予測不能な創発は期待できない。

イノベーションは期待できない。

入り組んだcomplecatedな世界ではあらかじめ物事の進み方が予測できてしまうからだ。

イノベーションは予測して意図的に生み出すことはできないはずだ。

一方、ドライテックが紡ぎ出した全国区のラストワンマイルの交流は誰かが企んだものではない。

そこに特定の意図や全体構想は無い。

現在その数施工2031社、製造(生コン工場)663工場を数えるラストワンマイルはあたかもボウルいっぱいのスパゲティのように複雑に絡み合っている。

誰も、その交点で何が起きるかなんてわからない。

そこでは自然と創発が生まれやすい環境が出来上がっていることを意味している。

そのOutPutとしてのドライテックはつまりは創発の媒体だったと言うことができる。

特定の誰か(単独メーカー)が一方的に創り出したのではなく自然とそうなった創発の結果としてのドライテック。

なんとなく感じる。

これからのものづくりはきっとこんな創発が標準になっていくのではないか。

制御・統制された機械的・静的空間、ヒエラルキー、壁と階層で僕たちは互いを分断・隔絶してきた。

お互いに傷つけあってきた。

そこには搾取は生まれても協働が起きにくい。

誰かの指図で僕たちは幸か不幸か付き合う相手を決められてきたのだ。

一方、complexな世界では何が起きるかわからないし、僕自身どんな形で何に興味を持ちどんな人と出会うかも予測できない。

できることは、ただただ有機物、細胞としての変化しかない。

世の中を自分の思い通りに変革できるなんて思い上がりを捨て個々が世界から何が求められているのかを感じ変化する。

個々の総和以上の成果が自然と生まれるからあれこれ気を揉む必要はない。

足掻く必要もない。

これからも、あれこれ思い煩うことなく、やりたいと言う素直な衝動に従い生きていきたいと思う。

所詮ボウルいっぱいのスパゲティの単なる1本の麺でしかないのだから。

宮本充也