2020/09/07

【FAQシリーズ】「施工者向けよくある質問集」《池田の素晴らしい質問》One Style #1

京都の見学会でご縁ができた滋賀の施工者One Style社の池田常務。なんと熱心なことに事前に質問事項をまとめておいていただき矢継ぎ早に質問攻め。その質問集は全て的を射た素晴らしい質問集だったため、今後の参考にと《施工者向け》よくある質問シリーズとして解説する。シリーズ《池田の素晴らしい質問》One Style。こんな会社に施工してもらえれば安心だ。

施工者から寄せられる《よくある質問》透水性コンクリート #1

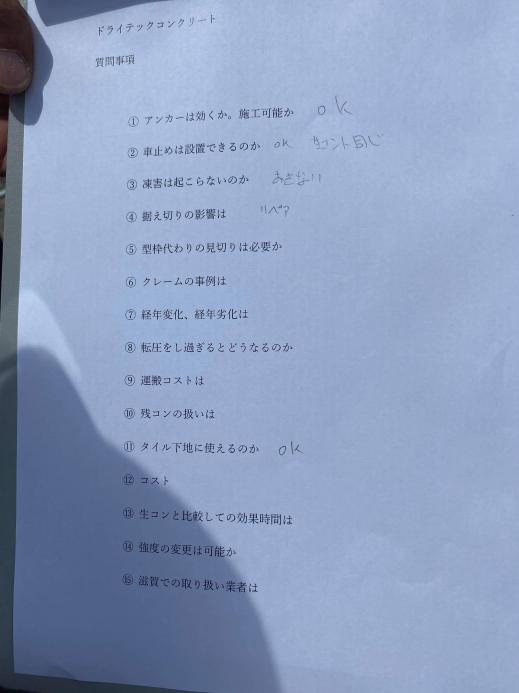

門外不出の池田の質問集。

実に素晴らしい現場のことをよく知る質問集。

それではここに1つ1つに答えていこう。

この問答集を記録として残しておくことで今後の施工者たちの悩みに応えることができる。

①アンカーは効くのか。施工可能か

実にいい質問だ。

本当は抱きついて頭を撫で撫でしたいくらいだったが、初対面でそこまでできなかったので、ここで喜びを表明したいと思う。

Q.アンカーは効きます。

⚫︎参考記事: 「アンカーボルトは透水性コンクリートにも効くの?」実験・動画

気になる検索キーワードを入力して検索ボタンを押してください。

検索例:「ジャンカ」「汚れ」「残コン 残業」「残コン リサイクル」「エクステリア 水勾配」「水たまり 駐車場」

今後この検索エンジン「Namakon」はとても役に立つため利用をお勧めしたい。

「アンカー」

と検索すると過去5,000件以上に上る記録から関連した記事がピックアップされる。

そこではアンカー施工の動画や実際にバールで引っこ抜こうとしてもしっかり効いている様子がわかる動画、または解説が加えられている。

隙間がたくさんあるのでアンカー効かなそう。

それは単なるイメージ。

強烈に効きます。

②車止めは設置できるのか?

これは、①と関連することでもあるので答えは簡単。

大丈夫です。

実際多くの現場でカーストップ(車止め)が施工されており問題もありません。

③凍害は起こらないのか?

通常の土間コンクリートではあまり凍害は問題にならない。

凍害とは寒冷地などで雪氷対策として撒かれる炭酸カルシウムなどが作用したり、度重なる凍結融解の作用で、コンクリート表面がスケーリングといって害が及ぼされることをさすが、通常の供用環境(戸建て住宅駐車場土間)であれば問題は報告されていない。

寒冷地における懸念事項として凍害よりは凍上(とうじょう)の問題が報告されている。

凍上対策については以下に詳述する。

⚫︎参考記事: 「凍上(とうじょう)について詳しく解説」ドライテック【透水性コンクリート】のメリット&デメリット\話題の素材/(補足と回答 #2)

生コンポータルからの回答:地面が凍結して膨張し迫り上がってくる現象を「凍上(とうじょう)」と呼びます。

北海道や長野の一部など、地盤の中の水分までもが凍結するほどの酷寒地区でしか見られない現象とされています。

一部の寒冷地では「凍結深度」といって冬場にどのくらいの深さまでが凍結してしまうのかを示した値が公表されています(凍結深度の解説についてはこちら:https://kentiku-kouzou.jp/struc-touketusindo.html)。

まずは、Shouji774さんの地域の凍結深度をご覧いただき、地盤が凍結する懸念があるのかどうかをご確認いただければ、「凍上の可能性の有無」がわかります。

もし、棟上の懸念される地域である場合、その凍結深度を凍結の起きづらい材料で置き換える措置が必要となります(凍上抑制層を設ける)。

舗装や地盤に明るい施工者・設計者の方ならきちんとお応えいただけるはずですよ。

また、透水性コンクリートだから凍上は起こりやすいとか起きにくいということはありません。

あくまで、「地盤中の水分が凍ってしまうほどの寒冷地か否か」に左右されます。

(記事から引用)

④据え切りの影響は?

タイヤで土間コン表面を捩ることを「据え切り」と呼んだりする。

回転(動き)のない状態でタイヤをよじるとコンクリート表面に応力が発生する。

そのことで骨材剥離(飛散)が起きないかという懸念だ。

これも、実にいい質問だ。

やるな、池田。

さすがだ、池田。

結論から言えば、「据え切りによる骨材飛散の懸念はある」ということになる。

発生要因とすれば、「初期の施工不良による硬化不良」「平滑ではなく骨材の頭がぴょこんとはみ出している」ような場合、据え切りによる応力はその点(骨材箇所)に集中する。

その場合規定の強度を発現していたとしても荷重は点に集中する。

その場合局所的に応力は想定を超えるため、骨材と骨材を接合していたペーストは破壊され骨材は剥離(飛散)する場合がある。

一旦剥離したその場所は「平滑ではなく骨材の頭がぴょこんとはみ出している」場所になるため、そこにさらなる据え切りは発生すればその現象は繰り返されることになる。

対策としては、施工時に慎重に転圧をかけることにより骨材を平滑に押さえ込むことで応力集中を避けるか、あるいは、施工後リペアマンなど補強材などを用いて据え切りが懸念される箇所を補強しておくなどが有効だ。

また、事後でもリペアマンなどで補修対応も可能なので参考にするといい。

⑤型枠がわりの見切りは必要か

出た、プロの質問。

もう、一般の方がこの質問を見ても「は?」だろう。

答えは「あったほうがいいです」となる。

ピン角(ぴんかど)といって施工端部を素っ裸にしておくとそこは車の乗り入れがあったりした場合は応力集中が起きやすく角欠けが懸念される。

また、通常の土間コンクリートのように応力集中を避けるための面(面ごてを使う)をとることが難しい(できないことはない)。

④と同様の理屈で応力集中が発生するとその部分の骨材が剥離することがあるので、対策としては「見切りや存置型枠などを用いてピン角を保護する」などが挙げられる。

ピン角と呼ばれる型枠のキワの部分(出典:https://www.e-garden-f.com/blog/b_genba/parking-kurume-msama.html)。

というわけで、今日はここまで。

さすが、池田だ。

質問の内容がハードすぎてちょっと疲れた笑。

池田さんのようにセミナーや見学会に先立ち質問事項をまとめていただいている方はそれほど多くはない。

ここまで入念に材料の特性を理解しようとしている施工者に施主さんは発注すべきだと思う。

One StyleのHPはこちら:https://onesta.co.jp/

#2 では⑥の質問から答えていきたいと思う。

皆さん、お楽しみに!

もしかしたらこのシリーズに池田さんご本人も登場するかも?

宮本充也