2020/07/13

「雨の日でも施工ができる透水性コンクリートの実力」梅雨・工期

今年(2020年)の梅雨はまるで梅雨のお手本みたいな梅雨だ。毎日毎日飽きもせずふりしきる雨、雨、雨。そんな中、透水性コンクリートはたくましく施工実績を重ねている。「降水確率80%の日に土間コンて施工します?」「絶対しない(笑)」。「どうして透水性コンクリートなら雨の日にでも施工を敢行できちゃうの?」。「雨の日でも施工ができる透水性コンクリートの実力」。

なんで雨の日にも土間コンが施工できるの?

雨の日に土間コンを施工を敢行するとこうなる(出典:https://www.toukaigikou.com/businessblog/72_2016-12-23_00-30-00.html)。

通常の生コンクリートで施工される土間コンはブリーディング(浮水)といって一番密度の低い水が表面に滲み出てくる。

その浮水がおさまってから今度金鏝(かなごて)でなでるように仕上げる。

表面はプルンプルンのペーストで満たされた柔らかい状態。

雨が降ればそのあとはそのまま表面に刻まれる(雨痕)。

補修方法があるとはいえ、なるべく雨の日は施工を避けたい。

この土間コンがあなたの一生に一度のお買い物の戸建て住宅の駐車場だったとしたら。

透水性コンクリート(次世代の土間コン)なら雨の日にも施工している

雨養生(ブルーシート)されている仕上げ直後の透水性コンクリート(https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/post_853.html)。

なんと施工直後の透水性コンクリートに人が歩いて施工面の上でブルーシートを設置している。

通常の土間コンであれば「大敵」となる近所の猫ちゃんが歩行しても透水性コンクリートの場合足跡がつかない(https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/post_955.html)。

骨材(15mm〜25mm)が噛み合って沈まない構造の透水性コンクリート

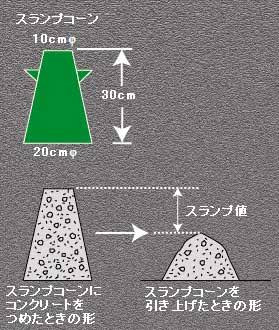

スランプという言葉がある。

生コンクリートが流動体であることを前提として、「流動性の度合い」を示す試験方法。

(出典:https://www.namakon.com/?page_id=646)

硬ければ硬いほど、つまり流動性が全くないほど0cmに近づく。

一方、柔らかいほど、18cm〜21cmなど値は高くなる。

その流動性を示すスランプは透水性コンクリートの場合0cmとなる。

つまり、流動性0の生コンということができる。

そんな生コン「透水性コンクリート」は通常の生コンから砂と水を極端に減らした生コン。

敷設(ふせつ)して平坦性を確保するために均したら最後にプレートコンパクタなどで転圧される。

通常の生コンクリートで転圧なんかしたら流動性のある材料なのでプレートがずぶずぶと沈んでしまう。

ただ、透水性コンクリートはペースト(流動体)がないため、骨材と骨材が噛み合って、「それ以上沈まない」。

ここが、仕上げ高さとなる。

石と石が噛み合っているため、いくら上から圧力をかけても沈まない。

だから、人が乗れる、猫も乗れる、乗っても足跡がつかない。

通常の生コンよりも仕上げ面を粗雑に扱うことができる。

多少の雨がかかっても骨材の周りのペーストが洗い流されなければOK。

だから、雨の日にも施工を敢行しやすい。

施工スピードがめっちゃ早い

降水確率が80%だからって朝から夕方まで土砂降りってことはない。

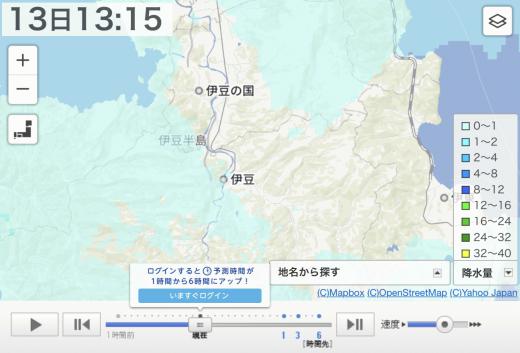

最近ではインターネットのおかげでより詳細に雨の降っているエリアと晴れているエリアを確認しやすい。

(出典:https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/)。

スマホで画面を眺めていれば、「あと2時間くらいは晴れてるな」みたいな判断が可能。

施工が1日がかりの土間コンクリートに比べ透水性コンクリートは「30分とか1時間の時間内で施工が完成してしまう」という特徴がある。

だから、通常降水確率80%みたいな梅雨の時期でも透水性コンクリートなら施工を敢行してしまえる。

(万が一途中で雨に降られても上述の通り雨養生で対策できる)。

スランプのある生コンの場合こうはいかない。

流動体ということは動いてしまう。

透水性コンクリートはデーンと構えた個体(流動性がない)。

だから、結構雑に扱っても表面が沈んだり跡がついたりってことがない。

「雨の日でも施工ができる透水性コンクリートの実力」

この時期プロ施工者たちに喜びを届けられる透水性コンクリートが雨の日に施工できる理由は。

舞台裏はこんな感じだ。

さあ、安心して雨の日でも工程を組んで欲しい。

雨なんかに負けるな日本のエクステリア!!!

宮本充也