2021/03/23

【福岡】「旗竿地で水はけなら一択」サカヒラ・友翔

福岡県糟屋郡。現場は旗竿地で水が溜まりやすく、水勾配はつけたくないということで、ドライテックが採用された。こちらも、「ドライテック一択」と言っていい現場条件。(友翔共有)

製造:サカヒラ(担当:山本晃)、施工:友翔(担当:桑野翔、50m2、120mm、4名、5時間)

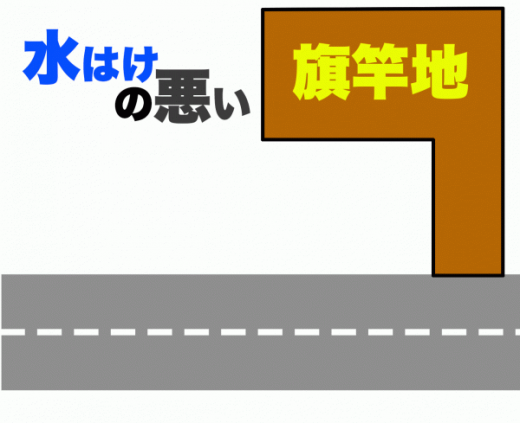

旗竿地で水はけなら一択

奥まった敷地に至るまで細長い進入路になっている地形をその形から「旗竿地」という。

旗竿地は道路(公道)に接する出入口部分が細い通路上の敷地になっていて、その奥に家の敷地がある形状の土地のことを指します。 まるで竿につけた旗のような形状をしているため、旗竿地と呼ばれています。 また、別名で「敷地延長」や「敷延(しきえん)の土地」とも呼ばれ、都市部に多いのも特徴。

https://www.inos-ie.com/topics/2018/10/20181024000930.php

⚫︎参考記事:【熊本】「旗竿地(はたざおち)や犬走(いぬばしり)は絶対に透水性《コンクリート》」水はけ・雑草(2日目)

業界人ならわかる、「排水困るな」。

水の逃げ場がないため、別途過大な排水設備を設けたり、奥から手前道路側に向かって水勾配をとるとなると高低差が急になったりする。

とにかく、費用面・施工面で問題を生じさせる、人口密集地の住宅地で問題となりがちな現場条件。

ここでも、「知っている」が明暗の分かれ道になる。

排水設備を兼ねた舗装としてのドライテックを知っている、使ったことがある、というだけで通常問題となる旗竿地という地形は何でもない普通の現場条件となってしまう。

友翔はこれまでも施工実績豊富で何度もドライテックの施工実績を有している。

今回もこともなげにドライテックを提案し普通に採用された。

施工After。

50m2をたった4名で5時間で完成。

土地を購入してから知るという方も少なくない「旗竿地」(に伴い生じる水はけ)という問題もドライテックを「知っている」だけで何でもなくなる。

ぬかるみにならないように舗装をしても水はそのまま地面が吸収してくれる。

エクステリアのように小規模な現場にも「蛇口をひねれば水が出る」ようにあたりまえに身近な生コンクリート「ドライテック」。

まだまだご存知のない施工者も多く、現在オンラインセミナーや見学会を通して「知らない」を「知っている」に日々努力を続けている。

オンラインはほぼ毎日、見学会は現場の了承をいただける際に、近隣の施工者向けに開放されている。

旗竿地でも水はけ解消、だからめっちゃ高額になるの?

⚫︎参考記事:「結局のところ安いの?高いの?《ドライテック》とことん《安く》買う方法」

結論から言うと、困ったの解消に乗じて高額を請求するようなことはないのがドライテック。

理由は、施工日数(つまり携わる施工人員のコスト)。

どの施工者に聞いても、「土間コン打設は1日がかり」が常識。

その上、事前工に「掘削」「残土」「路盤」「ワイヤーメッシュ」さらには、「排水設備(水きりスリット)」などが想定されるため、全部で2日、排水の条件によっては3日は覚悟しなければならない。

例えば1班4名体制だったとして、4名×3日=12人。

一方のドライテックは駐車場2台分程度なら2時間以内に完了してしまう。

ワイヤーメッシュ、排水設備は無い。

だから、ドライテック打設の同じ日に、事前工も済ませてしまうことができる。

かかるのは、4人。

つまり、土間コンに比べて4名〜8名が他の作業(例えば、植栽とか基礎穴掘とかブロック積み)に配置することができる。

合理的な人員配置が叶う。

これが、「ドライテックになったからと言って(原価が)高くならない」理由。

(無論、ドライテックには土間コンにはない付加価値が備わっているので実際の取り決め価格は誠意ある対話で双方納得のいく水準で決まる)

それにしても、コロナ以降仕事が非常に楽になった。

電話とFAXがあたりまえでIT化がなかなか進まなかった建設にあってもいよいよオンラインの打ち合わせがあたりまえになっている。

以前では定期的にそれぞれの土地でセミナー会場を押さえ事前に近隣の施工者等にFAX DMを撒きわざわざその土地に足を運んで開催されていたセミナー。

今ではオンラインで毎日随時開くようになった。

昨日などは新幹線移動中のセミナーだった笑。

合理化半端ない。

こちらのストレスもずいぶん軽減された。

コロナ(急激なIT化のインセンティブ)がなかったらドライテックの普及も今のようにはなっていなかっただろう。

社会の変化には痛みを伴うものだけど、ことIT化に関してはコロナが追い風になったと思う。

そのことでこれまでなかなか変化しなかったあらゆる常識が然るべき方向へ動いたと思う。

コロナは外圧だったけれど、本来は外圧ではなく内側からの動機付けで人々は変化すべきだ。

今日も情報発信、現場立ち会いなど普段のルーティーンは始まっている。

内側をきちんと見つめ、世界が求めていることは何かを感じ取り、形にしていきたいと思う。

宮本充也