2021/01/22

「土間コンの色むらをちょちょっと治せる便利な材料ないですか?」

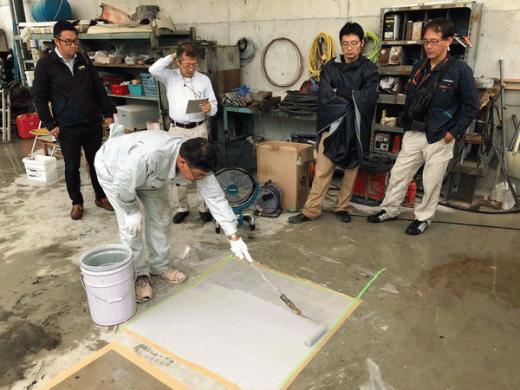

日夜繰り広げられているオンラインセミナーでは透水性コンクリートなどの先端コンクリートテックの説明に加え、受講する施工者らからは多くのコンクリートに関するトラブルについて相談が寄せられる。「土間コンの色むらをちょちょっと治せる便利な材料ないですか?」。

色合わせ、土間コン用塗装材。

土間コンクリートの色むら(出典:https://sp.okwave.jp/qa/q9342655.html)。

日夜開催されているオンラインセミナー。

主にエクステリアのコンクリートや土間コン舗装などの話題に触れると必ずと言っていいほど挙げられる質問。

「土間コンの色むらをちょちょっと治せる便利な材料ないですか?」

もう、十中八九、そうだ。

懇切丁寧に事前に説明をしてあったとしても、それでも、是が非でも、お施主さんから寄せられるクレーム。

色むら。

「何で、色むらは発生するんですか?」

これも、よくある質問。

そして、その答えは、とても残念なことに、「わかりません」ということになっている。

これは、僕がわからないのではなく、誰にもわからない。

あの、住友林業緑化の土間コン博士こと伊藤部長が巨額を投じて実験しても、結局わからずじまいだった現象。

それが、土間コンクリートの色むら。

⚫︎参考記事: 「コンクリート土間の色斑の発生原因と防止方法・対処方法」【土間コン博士】こと住林緑化伊藤氏の講話

最も大切なことは「色むらは出るもん」という前提。

縦割りや階層の弊害は何も社会だけではなく、あらゆる組織の中にさえ見出すことができる。

営業は受注を優先させようとする。

工務は堅実なものづくりを優先する。

「数字欲しさに、施主の言いなりになりやがって」

ごくごく小さな組織にさえ生じるこうした分断。

土間コンについても同様のことが起きる。

なるべく施主の心証によく映りたいという心理はわからないでもないが、真実をきちんと伝えることこそ営業の役割であるはずだ。

そして、真実をきちんと伝えるためには、真実をまずは知らねばならない。

コンクリートに関する適切な知識。

現場の経験。

生コン21年目の僕から言わせて貰えば、土間コンクリートとはひび割れるもんだし色むらは出るもん。

ただ、ややこしいことに、「でないこともある」ということが「一か八か、わんちゃん」という心理に火をつける。

「出なかった、ラッキー」

では、ダメなのだ。

「出るもんです。あ、出なかったですか。あなた(施主)はラッキーです」

という気構え。

「やっぱり出ましたね。言った通りになったでしょう」

という自信。

その上で、解決策を提示するのがプロとしてのしかるべきあり方だと思う。

色むら、出た後のソリューション、「土間コンの色むらをちょちょっと治せる便利な材料」。

まず、事前の毅然とした説明で、仮に発生した場合でも指摘されることは随分減るだろう。

さて、次に、「それでも色むらが気になる」という施主に対してはプロとして毅然としてソリューションを提案しよう。

「綺麗なのは最初だけです。色むらだって、コケ・カビで目立たなくなります。それでも、色むらを消しますか?」

市販されている土間コン用塗装材の実験施工の様子。

⚫︎参考記事: 「土間コンの色むらが解決する|土間コン」

さらに、ドライテックのキーバインダー製造元であり、老舗塗材メーカーフッコーから土間コンに特化した色むら対策塗装材のリリースが予定されている。

ドライテックに塗装されているトップコートはフッコー製だ。

同社のノウハウにより現場の土間コンの色にあわあせて微妙な調色ができるようになる予定だ。

それでも、土間コンは土間コン。

打ち放しコンクリートの壁と違って、その上には常に車や人の往来がある。

雨が降ればもろに滞水し、その水でコケ・カビが生育する。

汚れる。

削れる。

過酷な環境だ。

素地の土間コンもそうだが、トップコートでカバーされた土間コンだとしても時がくれば汚れる。

生コンポータルでは、だからこそ事前策として「滞水せず、汚れにくい」ドライテックの利用を促している。

しつこいようだが、何度も言おう。

土間コンクリートには、とにかくひび割れも色むらも出る。

そして、仮に運よく出なかったとしても1年もすれば綺麗な真っ白は過去の話となる。

信じられないほど汚れる。

黒くなる。

そもそも、土間コンに対して「美」を要求しなくなる。

「白くて綺麗」なんてのは引き渡しのその時だけの話だ。

その前提を忘れてはならない。

その上で、それをきちんと説明した上で、それでも色むらを何とかしたい、ということであれば、あなたはプロとして施主に毅然とした態度で上述の提案をして以降。

「土間コンの色むらをちょちょっと治せる便利な材料ないですか?」

あるにはあります。

ただ、その前に伝えるべきことはもっと山ほどあるはずです。

宮本充也