2020/03/21

【ドキュメンタリー】旧友からのLINE「施主の救世主だね。」DIY・防草(その2)

ある日不意のライン。早速無断でブログに仕立て僕なりの提案を書き殴ったところなんとまたしても読んでもらっていたようで、現場調査のご依頼をいただく。これからをシリーズとして記録していくことは「DIYでお庭に透水性コンクリートを」の参考になるはずだ。

(その1:https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/linediy.html)

ドライテックの部分施工とアウトレット生コンの組み合わせ良いですね

なんとこっそりネタにしていた僕のブログをまめにチェックしてくれたみたいでこのようなメッセージをいただく(https://www.nr-mix.co.jp/dry_tech/blog/linediy.html)。

「素敵な提案、感謝です。」

素敵1枚入りました!

「その後施工面積を整理してみたら、200m2はありました」

さらっと言ってのけているが、200m2。

プロならわかると思うが、この面積は大変なことだ。

いかにアウトレット生コンを駆使したり、施工面積を小分けに区分したりしたとしても、なかなかにしてDIYの手に余る。

ただし、

「全力でサポートします」と宣言した手前。

「素敵な提案、感謝です。」

を1枚いただいちゃった手前、ここで後退するわけにはいかない。

それに、今後の現場調査や事前準備、さらには本番施工をじっくりドキュメンタリーとして記録していくことは、

「透水性コンクリートをDIYしてみようかな」

「触ったことない材料だけど、実際どんなものだろう?」

という潜在需要を刺激することにもなるだろう。

僕の心に火をつけてくれてありがとう、小島くん。

さあ、宮本劇場の始まりだ!

(並行して映画・透水性コンクリート施工マニュアルも作成中)

小島くんの希望「スリットを透水性コンクリートに」

やるな、小島くん。

さすがは僕の高校時代からの親友だけのことはある。

「スリットを透水性コンクリートに」

彼から提示された希望だ。

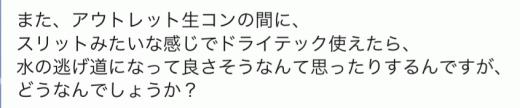

スリット。

(出典:スリット溝とは)

水を吸収しない土間コンクリートの場合写真のようにスリットと呼ばれる溝を設置してその部分で排水(水切り)を行うことがある。

そして、このスリット。

数年経つとここから雑草がバンバン生えてくることはあまり知られていない。

そこはさすが僕の高校時代からの親友小島くん。

そんじょそこらの素人の知識量ではない。

そう、仰せの通り、「スリット部分をドライテックにすることで排水ができる」は正解。

しかも、そこから雑草が生えてくることは無い。

事実こうしたアイディアを実際に形にした実績もいくつかある。

色なんかつけちゃったらちょっとおしゃれになるだろう。

この現場はもともと土間コンが施工されていたところに採用された事例(https://www.nr-mix.co.jp/niwakon/cat1/post_113.html)。

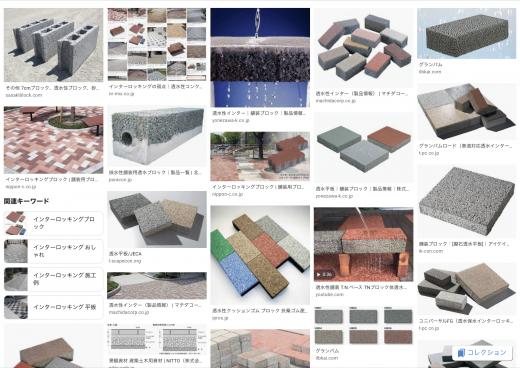

そして、なにもドライテック(透水性コンクリート)にこだわる必要もない。

「草が生えてこないで水が通る」

この性能さえ満足していればようはいいのだ。

透水性・排水性をうたったブロック製品はホームセンターでも気軽に手に入る。

こうした製品をスリットにあたる箇所にあらかじめおいておけばなんと!

「型枠代わりにもなる」

つまり、こうしたブロックで4角形など任意の形を模っておいて、その中をアウトレット生コンで施工すれば、

⚫︎型枠

⚫︎スリット(排水)

⚫︎防草

の3つの機能を兼ね備えることにもなる。

僕はドライテックよりもDIYならこちらの方をお勧めしたい。

小島くん本人も言っているとおり「家まわりの水はけが必要な部分をドライテック」は100点満点の答えだ。

⚫︎犬走

⚫︎アプローチ

と呼ばれる狭くて水はけが問題になりがちな家まわりはドライテックが最も必要とされる場所。

逆にただただ草を抑えたいくらいならアウトレット生コンで十分。

現地調査は29日に決まった。

一介のお施主さんが高校時代の友人(変態ブロガー)を頼って自らお庭に透水性コンクリートを施工する。

なんてドキュメンタリーとして絵になる展開なんだ。

いちいちをつぶさに記録してブログにしていく。

DIYをしようとしている人にとってこんなに参考になるブログはないではないか。

小島くんよ、やはりあんたは果報者だ。

日本一透水性コンクリートに詳しい僕が全力でサポートするのだ。

さあ、いよいよ次回「その3」では施主小島くん登場である。

現場調査とその打ち合わせの内容をあきらかにしていきたい。

乞うご期待!

(その3につづく)

宮本充也