2020/09/19

【北海道】《旗竿地》「ニーズ(需要)が施工者(供給)にたどり着くまで」タケザワウォール

札幌市豊平区。旗竿地で水の逃げ場が無いということで、《排水設備を兼ねた舗装》《大地の呼吸を止めない舗装》透水性コンクリート・ドライテックの採用となった。経緯はお施主さんがYouTubeや庭コンのサイトを見てタケザワウォールにたどり着いた。

製造:大世紀生コン、施工:タケザワウォール(担当:竹沢晴也、30m2、100mm厚、3名、2時間)。

ニーズ→YouTube→庭コン→施工者

駐車場2台分(およそ15m2)で1tの水を貯水しておける。

今回旗竿地で水はけが問題となったこちらのスペースはおよそ30m2。

つまり、透水性コンクリートを採用することでおよそ2tまでの水が貯水される。

⚫︎参考記事:【茨城】「実際どのくらいの水を吸収(貯留)してるの?」「駐車場2台分でおよそ1tの水を貯留する」小沢建築・行方コンクリート

2t。

いうまでもないことだが、500mlのペットボトル4000個分だ。

言うのは簡単だが、そうそうそんな雨が降るなんてことはあり得ない。

500mlのペットボトル4,000個分の雨が降ってからようやっと路面に水が浮いてくる。

人類の叡智はここで立ち止まらない。

地下排水

集水ますや暗渠、導水パイプを路盤に埋め込んで置けば貯留能力はさらに増す。

ようやく手に入れたマイホームの土地が後で知ったが旗竿地でした。

透水性コンクリート《ドライテック》以前なら大問題だったことだろう。

⚫︎参考事例:旗竿地でも問題ない?透水性コンクリートはどんな地形でも活躍します!

一般に認知のされていない《旗竿地》。

イラストのように、上から見ると土地が旗と竿のようになっている土地のことを言う。

施工のプロなら知っている。

行き止まって周囲がぐるり住宅に囲まるこのような土地では必ず排水が問題となる。

排水設備の設置だけで数十万円の予算が割かれる場合もある。

さらには、全面道路まで排水勾配(水を流すための傾斜)を設定することで50cm以上もの高低差が敷地にできてしまうこともある。

⚫︎参考記事:【水はけ】広い旗竿地の土間コンクリート

旗と竿の竿の部分がこのように長くなればなるほど、排水設備と奥までの高低差が必要となる。

透水性コンクリートであればそうした問題は最初から解消される。

「旗竿だから余計な費用がかかってしまう」と言うことはない。

北海道札幌市内に戸建て住宅をお求めになった今回のお施主さんも「旗竿地」そして「排水」と言う問題に直面する。

「水はけをなんとかしたい」

と言うニーズが発生して今風なことだがYouTubeで「旗竿地」「水はけ」を検索する。

検索結果URL:「旗竿地」「水はけ」

関連動画の中にありました、庭コン生コンポータル。

情報発信に関しても「継続は力なり」ありました、よくやりました。

ニーズはこうしてYouTube(日々の情報発信)が受け皿となる。

そして説明欄にはこのように記述してある。

駐車場などにご検討されているお施主様はこちらをご覧ください。 庭コン【施主と施工者を0円マッチング】 サイト https://www.nr-mix.co.jp/niwakon/ お近くの施工者を探すhttps://www.nr-mix.co.jp/niwakon/subcontractor_list.html

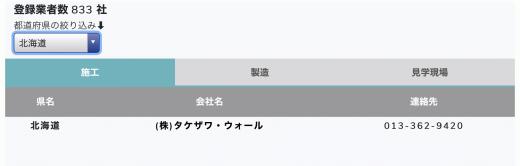

北海道にお住まいのお施主さんはこちらのリストで「北海道」を絞り込むことができる。

ニーズはこうしてインターネットのYouTube、庭コンを経由して、ご当地優良施工店タケザワウォールさんにたどり着くことになる。

ニーズがソリューション(問題解決策)にたどり着くまでのフロー

庭コンのリストに登録されている施工者の方々は基本的に良心的で物事に対して前向きだ。

日頃開催されているセミナーや見学会に積極的に参加され、透水性コンクリートをはじめとした先端技術の導入に前向き。

ただ、これまでそんな施工者の皆さんは埋もれてきた。

施主からしたら一生に一度の買い物という限られた時間の中で判断をしなければならない。

相見積もりももちろん有効な手段かもしれないが、「安物買いの銭失い」と言うリスクにも晒される。

果たして誰がどこの施工者が正解なのか。

(これは永遠の課題だろうしだれにも正解を答えられない)。

今回改めてタケザワウォールさんからご報告いただいた採用までのフローにこれまでになかった市場と顧客のあり方を見た思いだ。

インターネット、そして今のようにYouTubeやSNSがなければ有り得なかった需要だ。

今日も全国からお問い合わせが寄せられている。

もちろん生コンポータルでも情報発信に引き続き邁進していきたい。

ただ、もっと大切なこと。

ニーズ(需要)が供給(施工者)に円滑に無駄な経費のかかることなくたどり着く仕組み整備。

既存産業構造の再定義。

そのことが今回のお施主さんのように多くの人々を喜ばせることにつながるのだと思う。

鍵はインターネットと企業間連携。

引き続き努力していきたいと思う。

宮本充也