2021/09/21

《コラム》「厄介者【スラッジケーキ】はCO2を固定化する媒介として今後注目される」その2

セメントコンクリートは中性化、つまり、大気中のCO2と反応して固定化をする。この発想をますます応用させていくこの試みは、「水の次に流通する材料」生コンの果てしない可能性を示唆する。CO2地産地消究極の拠点(ハブ)は生コン工場だ。

生コン車の排ガスと残コン、スラッジ

生コン車は生コンを積む特性上停車中もエンジンをかけドラムを回転させている必要があり、すなわちその時間も排ガス・CO2を排出し続けている。このCO2と脱炭素コンクリートを結びつけることはできないか?

⚫︎参考記事: 《コラム》「厄介者【スラッジケーキ】はCO2を固定化する媒介として今後注目される」

日本コンクリート工業のエコタンカルの前提がそうだ。

「CO2排出元に上澄水を持ち込んで炭酸カルシウムを生成」

でも、心の片隅でこんなことを言う自分がいた。

「そこまで生コン車で持っていくときにCO2排出してるよね。結局、固定化しても、それ以上にCO2を排出してたら意味無くね?」

なるべくその囁きを聞かないようにしていた。

けど、無理だ。

例えば、生コンポータル(長岡生コンクリートの所在地)からゴミ焼却場までは非常に近い。

国道を挟んで向こう側。

車で3分の道のりだ。

焼却場では大量のCO2が発生している。

その排気ガスを上澄水の投入された箱の中に投入すると、Ca(OH)2と反応して炭酸カルシウムCaCO3が析出される。

それを乾かして、生コン工場に持ち込めば、混和材料として利用できるじゃん、と言う発想だ。

これはこれで素晴らしい。

でも、やっぱり、心のどこかで囁くのだ。

「その運搬中に排出されるCO2は?」

しつこく心の中でこだまする。

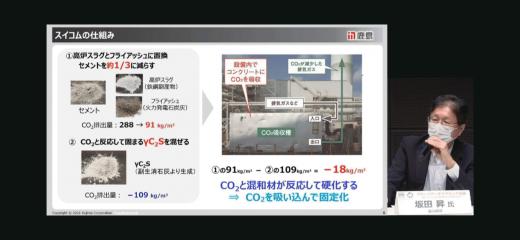

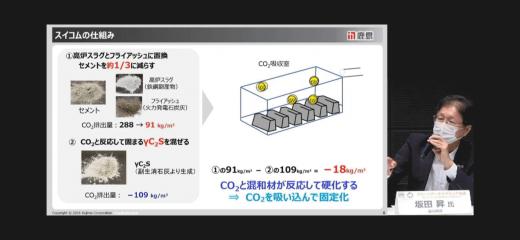

例えば、セメントキルンやゴミ焼却場のようにCO2発生が懸念される施設での他の事例にγc2sで製造したコンクリートブロック(CO2-SUICOM)の事例がある。

⚫︎参考記事: 「二酸化炭素と反応・硬化 《γ-c2s》 夢のマテリアルの利用方法についての考察」

CO2が高濃度(20〜80%)で充満している箱の中で、二酸化炭素と反応して硬化するγc2sの入ったコンクリート(製品)を養生する。

ここで、はたとひらめいた。

「生コン車って、洗浄中とか待機中もやむなくドラムを回してる、つまり、CO2を排出し続けてるな」

例えば、生コン車の停車する場所の各所に排ガスの吸入口を設置する。

それら排ガスは配管により工場内の1箇所に集約される。

その箱の中で残コンスラッジ処理システムのプロセスを行う。

例えば、可能であれば、その残コンの中にγc2sを投入したっていいのではないか。

高濃度のCO2雰囲気の中で残コンが粒状物に改質される。

粒状物中のCa(OH)2とCO2が反応固定化してCaCO3が析出され固化する。

投入されたγc2sとCO2が反応して粒状物は緻密化する。

その粒状物は生コンと違って「わざわざ作った物じゃない」ため、山河も削らなければ、CO2を排出もしていない。

ゼロカーボン骨材だ。

そのゼロカーボン骨材を100%用いて生コンクリートを製造する。

ふるいにかけずにそのままの状態で生コンプラントに荷揚げする。

生コンクリートには何もセメントを用いる必要はない。

ECMのように、なるべく少なくするのはもちろん、ジオポリマーをはじめとしてゼロセメントコンクリートを製造するのもいいだろう。

で、生コン(のようなもの)を製造して生コン車に投入して、そこにまたRCZを投入してドラムの中で粒状化させる。

「あれ?残コンじゃないのに、粒状化させるの?」と訝しむ向きもあるかもしれない。

ただ、この粒状物はそのまま(生のまま)RCCP(ローラー転圧コンクリート舗装)として舗装に適応する。

粒状物になっているため、生コンと違って空隙が確保され、それはそのままポーラス構造。

建築外構や駐車場など軽交通分野であればドライテック同様舗装コンクリートして用いることができるはず。

また、国道や高速道路など1日に3,500台以上が往来するような道路に適応する場合は、下層リーンコンクリートとして表層ポーラスを支える下層コンクリートとして十分適応が期待できるかもしれない。

しかも、水、そして、空気(CO2)を吸収する。

その下層にある砕石路盤中のセメント硬化体や、RCCPそのものの中性化も期待できよう。

道路であれば往来する車両の排気ガス濃度が最も濃い環境ということができる。

中性化も促進されるはずだ。

「こんな夢みたいな話をふと思いつしたんすけど、アリすかね?」

今朝リモートで開催されていたミーティングで尊敬する大学の先生に尋ねたところ「あり」という見解が返ってきた。

寝坊して遅刻したリモートミーティングだったため、目が覚めた(笑。

やっぱ、脱炭素コンクリートが適応されるべきは、「建築」「土木」ではなく「舗装」なんじゃないか。

だって、車だってアイドリング中は排気ガスを出している。

一番濃いのは、建物(建築)でも橋脚(土木)でもなく、舗装だ。

そこにあるコンクリートにCO2を吸わせる。

んで、炭酸カルシウムとして析出させる。

強度は下がるどころか、上がるだろう。

LCCO2はどうだろう(供用期間全体におけるCO2吸収効果)。

耐久性は?

さらに、供用期間が終わり、解体されたそれはきっと最寄りの生コン工場(もともとのコンクリートの産地が望ましい)に戻されることだろう。

そして、再生骨材としてもう1回ポーラスRCCPに戻される。

永遠に循環する。

終わらないコンクリート。

あれ、どこかで聞いたことあるぞ、ていうか、生コンポータルで製造してんぞ。

⚫︎参考記事: 「《建築》や《土木》はもはや限界を迎えている一方《舗装》には伸び代しかないブルーオーシャン」オワコン #1

⚫︎参考記事: 「《建築》や《土木》はもはや限界を迎えている一方《舗装》には伸び代しかないブルーオーシャン」オワコン #2

話はこれで終わらない。

オワコンだけに。

⚫︎参考記事: 《コラム》「厄介者【スラッジケーキ】はCO2を固定化する媒介として今後注目される」

こちらのプロセスも、生コン車の排ガスを集約した箱の中で行えばいいのだ。

暖かいので、効率も良くなるだろう。

たくさんCO2を吸収した、立派なCCUマテリアルが生コン工場の中で完成ってわけだ。

今はまだ、思いつき段階。

でも、尊敬する先生からは、「アリ」って言われた。

超嬉しい。

また、別の尊敬する恩人からも、メールでのやりとりだけど「面白いアイディア」って言われてる。

きてるきてる。

めっちゃ嬉しい。

これがもし社会実装されれば、生コン工場はいわゆる、「CO2地産地消のハブ」という新しい役割が生まれるってことだ。

「脱炭素社会には生コン屋さん必須だよね」

の時代がやってくるってわけだ。

しかし、目まぐるしい。

技術開発ってやつは、やっぱり結局、人と人との巡り合わせ。

その媒介となるのがプロダクトであったり創出されるサービス、テクノロジー。

結局、身近な人を尊重し、共感し、協力しあうことで生まれるのだから、普段接する人とどれだけ真摯に向き合うかが全てってことだと思う。

共感なき協力なんかありえないし、共感なき共同なんて絶対無理。

ベースには共感、思いやり、愛情が必要なんだと思う。

この思いつきは少しずつ、山坂凸凹ありながらも、前に進むことになる。

特許なんかつまらないことは考えずフルオープンでガンガン前のめりに行こうと思う。

宮本充也