2021/03/20

「ポーラスコンクリート舗装の企業会計基準(LCC、減価償却)について」

SDG's、ESG評価、目まぐるしく変化する世界にあって企業はその投資活動を激変させていくことになる。今後研究分野として広がっていくCO2収容性能に加えて、耐久性から明らかにされるポーラスコンクリート舗装の企業会計基準(LCC、減価償却)について、我が国唯一のライフ・サイクル・コスティングの研究者・明星大学経営学部 中島洋行先生との共同が始まる。

LCC、減価償却

昨日(2021/03/19)オンラインでの顔合わせ。

右上・明星大学経営学部 中島洋行先生、下・RRCS事務局 藤井さん。

専門家の近視眼というか、仕方のないことだと思うのだけれど、例えばコンクリートは完全に理系マター。

当然のことながら性能がより向上することばかりを考える。

先日のイベントで発表されていた技術も全て「より良い」性能を追い求めるものばかりだった。

⚫︎参考記事: 「コンクリートを使わない」カーボンニュートラル社会を実現するための実装 #1

そこに文系の出る幕はない、とでも言わんばかりだ。

今では気にも留めていないが僕のコンプレックス「文系出身」。

生コン工場に入職して初めて知った「生コンは理系マター」という驚愕の事実。

優しい母親に守られてぬくぬくと通わせてもらった大学の学部はゴリゴリの文系。

しかも、全く1mmも勉強をすることなく演劇に明け暮れた毎日。

そこから突如生コン製造業を継ぐことになる。

実家が生コン製造業ではあるものの学術的素養は空っぽの状態で理系マター生コンを志向し21年目となる。

鉄筋コンクリート構造において中性化(CO2と反応すること)は悪だ。

コンクリート工学はいかに中性化しにくいコンクリートを作るかを念頭に置いてきた。

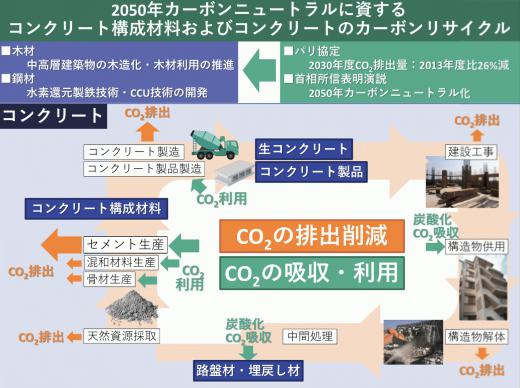

突如湧いて出た「2050年カーボンニュートラル」。

一躍、コンクリートの中性化という「性能」が脚光を浴びることになる。

これまでの科学・エンジニアリングが指向していた逆のベクトルが認識されるようになる。

コンクリート構造物はCO2を収容するストレージになり得る。

転圧コンクリート舗装であることから無筋コンクリートでポーラス構造の透水性コンクリートは「透水性」ではなく「CO2収容性」の観点から可能性が再認識される。

⚫︎参考記事: 《コラム》「透水性コンクリートの本当の価値は水を透すことではないのかも知れない」

CO2収容性コンクリート(Carbon Capturing Concrete)なんて表現が一般化されるかもしれないのだ。

(「コンクリートを使わない」カーボンニュートラル社会を実現するための実装 #1)

そして、ここに置いて、僕はエンジニアリングの限界のようなものを感じ、且つ、文系の役割のようなものを漠然とだが感じるようになった。

ある日突然ルールが変わる。

カードゲームの大貧民のような「革命」が起きる。

すると、それまでの研究・市場分野とは全く異なるフィールドが広がっていく。

僕たちはその端境期に仕事をしているのかもしれない。

(無論、だからといって僕は理系・エンジニアリングを軽視している訳では断じてなく、そのコンプレックスを埋めるべくこれまで努力してきたつもりだ)

明星大学経営学部・中島洋行教授との出会い

ブログという習慣は便利なもので、中島洋行先生との出会いは2016年に遡ることが知れる。

同氏は僕の大学時代のゼミの恩師・中川雄一郎先生の義理の息子さん。

2017年3月11日に執り行われた中川先生の最終講義の実行委員会のメンバーとしてお会いすることとなった。

彼の奥さん(つまり中川先生の娘さん)は同世代で当時僕たちゼミ生らに混じっては交流していた間柄だ。

そして、彼の専門分野はなんと日本で唯一の研究者と言っていいLCC(ライフサイクルコスティング)。

企業会計。

その後、公私共に交流は続き、今日に至る。

事業承継の発生と管理会計の導入「鼻毛ボーボーで外出するモデルはいない」

その後先生は当社もモチーフとした研究論文を上梓されている。

時代はここ数年で目まぐるしく変化し、今や全産業をSDG's、ESG評価、カーボンニュートラルが席巻している。

そして、CO2収容性に加えて突然に再認識されたLCCという性能。

95:5でアスファルトに押されているコンクリート舗装という分野。

(元々コンクリート舗装はアスファルトと違って恒久的なマテリアルであることがわかっている)

時代の要請が変化し、突如結びつく文系とコンクリート。

企業や地方自治体が資産としてコンクリート舗装(ポーラス含む)を発注しようとした場合に得られるカーボンクレジットや企業会計上の利益(減価償却、LCC)。

脱・スクラップ&ビルド。

サステナブル社会。

その時代の文脈にあってこれまで注目されてこなかった文系的性能群。

社会の中のテクノロジー。

以下は、昨日の打ち合わせについてのお礼のメール原文ママ。

中島先生、藤井さん、

エンジニアではない文系出身のコンプレックスもないではないが、それでも産業の役に立てられることもある。

中島先生も「偶然」LCCを選んだそうだ。

僕だって、「幸か不幸か」「たまたま実家が生コン屋だったから」選んだ生コンクリート。

コンクリートや建設に身を置いている人たちもいろんな理由で今を選んだのだと思う。

好きになれなかったり、糊口をしのぐためといったネガティブな動機付けの人もいるだろう。

21年生コン一筋でやってきて思う。

どんなに条件的に恵まれて無かろうとも、好きで始めたわけではなくとも、真摯に打ち込んでいればきっとその仕事は誰かの役に立つ。

そして、いつしか、その仕事が好きになっている。

「数ある会計分野でみんながやるようなものを選んでたら生き残れないだろうなと思って選びました。当時はまだ5人くらい研究者の方がいらしたのですが、今では僕1人です」

そんなたった1人の研究者が、ほんの偶然に、僕の旧知だった。

線と線が交差した。

今後ポーラスコンクリート舗装を取り巻く研究領域は急拡大していくだろう。

技術分野を極めることも重要だけど、その技術がどのような役割を果たしているのかを「見極める」視点も大切。

それは、理系と文系、テックとアートの融合の先にあるのかもしれない。

「ポーラスコンクリート舗装の企業会計基準(LCC、減価償却)について」

ニッチすぎて誰にも見向きもされていなかったこの分野の市場化・逆襲が始まろうとしている。

宮本充也