2025/07/06

「生コンポータルが志向する新事業進出」地域副産物を活用した防災型イベント施設のパッケージ展開

生コンポータルがこれまでの蓄積を統合し新事業に進出を志向します。 地域副産物を活用した防災型イベント施設のパッケージ展開について(協力:taigen、JKA、qnote)

地域副産物を活用した防災型イベント施設のパッケージ

![]()

本日は生コンポータルの新事業進出をご紹介いたしますー。。

事業計画の概要

本事業は、地域の生コン製造業者から発生する残コン等の建設副産物を活用し、防災型イベント施設の設計・運用ノウハウをパッケージ化し、自治体へ提案・展開する新規事業である。

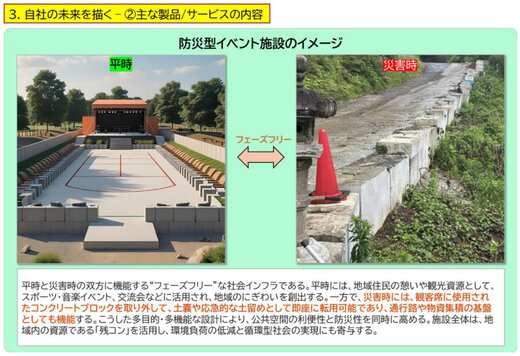

施設は敷地の防草や排水など管理コスト削減を兼ねたフェーズフリー型構造を採用し、平時はパンプトラックや多目的スペース等で地域イベントの開催・賑わい創出を行い、災害時には避難・復旧資材や物資の集積拠点として転用可能な設計とする。

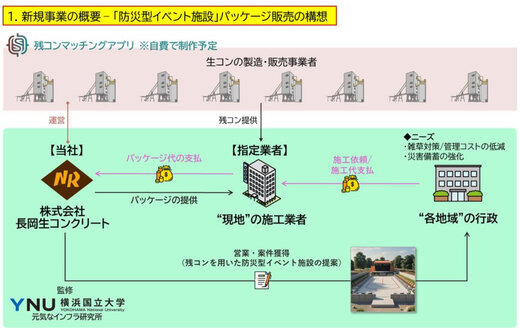

当社は、横浜国立大学元気なインフラ研究所の監修のもと、施設設計・資材仕様・運用ノウハウを包括的に整理したパッケージを構築。営業活動を通じて自治体に導入提案を行い、施工は自治体が指定する地元施工業者が担当。パッケージ代金は現地施工業者より当社に支払われる形を取る。

資材調達には、当社自社開発の残コンマッチングアプリを活用し、全国における地域の残コンを効率的に再流通させることで調達コストの抑制と資源循環面でのイノベーションを実現する。

補助事業ではこのモデルとなる展示施設を整備し、全国展開の礎とする。

申請者(生コンポータル)の概要

当社は1966年6月に設立し、静岡県伊豆の国市を拠点に、地域の建設工事に使用される生コンクリート*(以下、「生コン」と記載する)を製造・供給してきた。建設会社(工務店・土木業者)をメイン顧客として販売として行うほか、創業から 50 年以上の業歴に裏打ちされた技術力や高いサービス品質が評価され、多くのお客様よりリピートでご依頼を頂いてきた。

現在では、製造・販売に加え、施工や資源再生の分野(※透水性コンクリートや残コンソリューションの全国展開)にも事業領域を広げ、地場産業生コンの地域課題への対応にも取り組んでおり、「地域に根差し、現場から社会課題を解決する」という理念のもと、持続可能な地域づくりを目指している。

新事業進出指針への該当性

防災型イベント施設の設計・施工パッケージ

本製品は、地域の建設副産物(残コン、スラッジ等)を活用した「防災型イベント施設」の設計・運用ノウハウを体系化し、パッケージとして自治体に提案し、施工業者へパッケージ販売するものである。

横浜国立大学元気なインフラ研究所の監修を得て、災害時の活用(避難拠点、資材供給)、排水や防草などの行政の管理コストを抑えた平時の利用(イベント開催、交流促進)を両立した「フェーズフリー」型施設とする。

施設の主要構造物には、残コン再生ブロックや砕石状材料を活用。施設設計書、材料仕様書、施工手順書等をパッケージ化し、施工は自治体が指定する地元施工業者が担う。当社はその支援と資材調達、品質管理を担当するが、これらの取り組みは過去に同様の事例を見ないものであり、新規性に富んでいる。

市場

本事業における直接の顧客は、各自治体から施工を受注する"地域"の指定業者である建設会社や土木工事業者である。

既存事業においては、生コンの性質上、時間経過による硬化が避けられず、当社本店所在地から 30km 圏内に限定して販売してきた。

本事業では透水性コンクリート事業で培ってきた全国生コン工場ネットワークと残コンマッチングアプリを活用し、地域内で排出された残コンを、同地域の施工業者がそのまま施工に用いる仕組みを構築することで、これまで販売圏外であったエリアにも新たな顧客基盤を拡大することが可能となる。

SWOT分析

1.強み

当社は50 年以上にわたり、地域の建設現場に高品質な生コンクリートを安定供給してきた確かな製造技術を有する。また、フラットで柔軟なティール組織を志向しており、各メンバーが自主的に動ける組織文化が新規事業の立ち上げに有利に働くと推察している。そして、全国2,400 超の製造・施工事業者と直接構築したアライアンスネットワークを有し、他社にはない「顔の見える連携体制」が整っている。

製造ネットワーク

施工ネットワーク

生コンポータルが既存事業として展開する透水性コンクリート事業の歴史の中で全国各地の製造工場(生コン工場)や施工業者との顔の見える連携が生まれた

当社が有する2,400 以上の施工・製造事業者との顔の見えるアライアンスを通じて、通常であれば廃棄されるはずの残コンやスラッジといった副産物を安定的に調達しうる体制を構築している。当該データベースを基に、残コンマッチングアプリを自費で構築し、各地域における生コン製造事業者と施工業者を繋ぎ、地域ごとの循環資源(残コン)を利活用した事業展開が可能となる。

機会の最大化

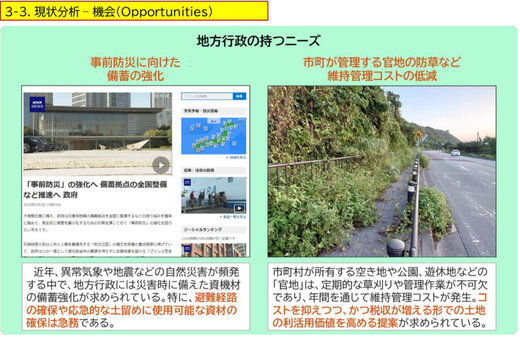

全国の地方自治体が抱える「災害備蓄の強化」および「官地の維持管理コストの削減」といったニーズに対し、これまで産業廃棄物として処理されてきた残コンを建設資材として再活用して防災型イベント施設を提供することで、ニーズへ応えながら環境問題/業界課題の解決を図る独自のソリューションを提供する。

加えて、当社開発の全国の生コン製造事業者と施工業者をマッチングするアプリを通じて、全国にその波及効果を及ぼす。点ではなく面でのイノベーションを起こすことで、日本国全体における災害対策として事業展開を行うことで、その機会を最大化する想定だ。

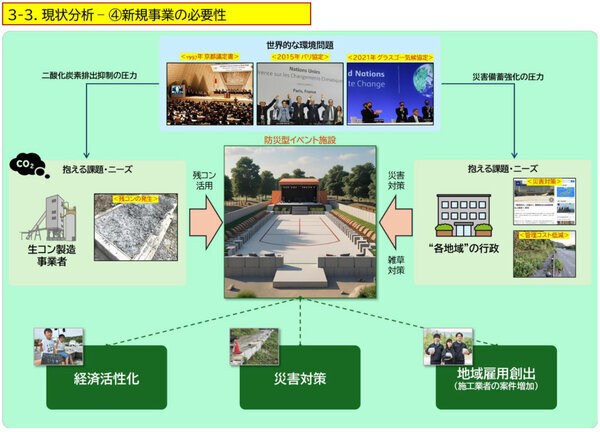

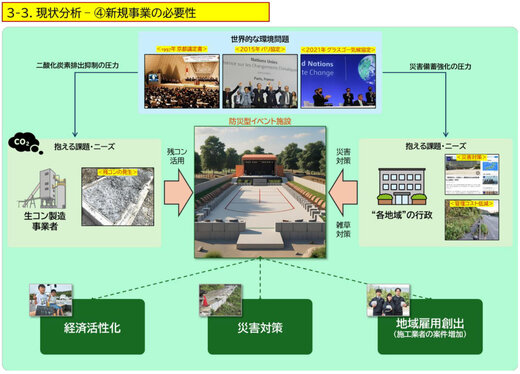

新規事業の必要性

気候変動に伴う自然災害の激甚化や、国際的にカーボンニュートラル社会への転換要請が強まる中、建設業界では環境負荷の低減と循環型の資源活用が急務となっている。とりわけ生コン業界では、毎日のように発生する残コンの処理が大きな課題であり、二酸化炭素も大きく排出する現状において、残コンの有効活用は業界全体の持続性に直結している。

※残コンに含まれる化学物質である水酸化カルシウム(Ca(OH)2)は二酸化炭素(CO2)と反応して炭酸カルシウム(CaCO3)として固定する性能が知られている (Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3)ため、廃棄せず地域インフラに還元することでカーボンニュートラルを期待することができる

また、地方自治体では災害備蓄体制の強化や官地の維持管理コスト削減といった複合的な課題を抱えている。本事業では、残コンを再資源化した部材で構成する「防災型イベント施設」をパッケージ化し、地域の指定業者を通じて各自治体に提供するスキームを構築。平時はイベントや観光拠点として地域活性化に貢献し、災害時には備蓄、避難拠点として即時に機能する。

本事業は、地域課題と業界課題の双方を同時に解決しうる、持続可能な新規事業であると判断している。

なお、本構想につきましては経済産業省さんの「新事業進出補助金」への応募も予定しています

![]()

新規事業の新市場性

本事業は、「残コン」等の副産物を再資源化し、防災機能を備えたイベント施設としてパッケージ化するものであり、建設・防災・環境の複合領域にまたがる極めて新しい事業領域である。

現状、日本国内において残コン活用が制度的・商業的に定着した事例は極めて少なく、社会的な認知度・普及度も限定的である。

2023年の世界経済フォーラムでは、建設業における循環経済の導入によってCO₂排出量を最大75%削減できると報告されているが、日本ではその実装は進んでいない。

また、経済産業省が進める「戦略的国際標準化加速事業」では、環境に関連する成長市場が国家戦略レベルで重要視されており、今後インフラ分野においても再生材やフェーズフリー設計の標準化が進むことが予想される。

こうした国策的な後押しも、本事業の新規性と先行優位性を裏付ける根拠となる。

さらに、イベント施設としての運用も兼ね備えた発想/提案は当社以外に実施している先は存在しない。

以上より、本事業は国内外の潮流に呼応しながら、未開拓市場を切り拓くポテンシャルを持つと判断している。

補遺

残コンやスラッジを利用して建設された施設は防草や排水といった地域行政のソリューションとなるばかりでなく、雨水が地下水系に浸透することで枯渇が懸念される地下水系の回復、浸透水により地中細菌の活動が活発化することにより肥沃な土壌が再生、植物の光合成が期待によるカーボンニュートラルやネイチャーポジティブを期待することができる

「コンクリートをもっと身近に」

あらゆる全てはこのスローガンに集約されています。 伝えることで貢献の領域を自ら広げていきますよっ

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

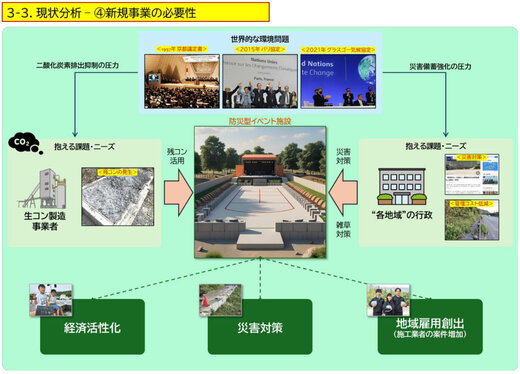

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。