2025/08/06

金属彫刻作家 MDARA MANJI さんと共に探求するアート素材としてのコンクリートの可能性

金属彫刻作家 MADARA MANJI さんがナマコンバレーを訪れました。きっかけはやっぱり crotchet / school (qnote)がもたらしました。ひょんなことから始まったアート素材としてのコンクリートの可能性探究の旅

金属彫刻作家 MADARA MANJI とコンクリート

![]()

本日は著名なアーティストさんであらせられるMADARA MANJI さんがナマコンバレーにいらしたのでその模様をお伝えしまっす

金属彫刻家 MADARA MANJI

京都の職人に弟子入りし金属加工の

基礎技術を学び、数年間の修行の後に独立。

独学で杢目金の技術を習得し、

その技術を用いた立体作品の制作を行う。

(引用:https://www.madaramanji.jp/profile/ )

実は以前もアート素材に使われたことあります

東京都現代美術館に展示された鈴木昭男さんの作品には当社が提供したコンクリートが素材として採用されました https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/oto_date_MAP_jp_20190405.pdf

アート素材としてのコンクリート

ナマコンバレーで残コンstに触れていただきました。単純なデザインと違ってアートはバックストーリーや地域性が重要と説くMADARAさん。 水の次に流通するコンクリートの余剰分(残コン)が廃棄されることなく、さらにその過程でCO2を固定し元の炭酸カルシウムに戻り、地域インフラに還元されている背景物語はMADARAさんの作品にとって重要な要素を提供する可能性を示唆されていました

コンクリート x アート の探究が始まる

背景にあるのは残コンを由来としCO2を固定した細骨材。生コン工場という環境は特大寸法の作品を作るのに必要な重機や設備も申し分ない。また、東京からアクセスが非常にしやすく、海も山も歴史もある。いよいよオワコンの宮本さんも固より興味のあった「コンクリート」「アート」の探究が始まります

ゲストハウスや温泉露天風呂、サウナ、酸素カプセル、カフェなど施設が充実しているナマコンバレーではそんなアーティストの皆さんのために アーティスト・イン・レジデンス を積極的に推進いたします

![]()

【ナマコンバレー】でアーティスト・イン・レジデンス

MADARAさんにはもちろんナマコンバレーのカフェLumberをはじめ各種施設を見学いただきました。コンクリートの展示場ナマコンバレーはアーティスト・イン・レジデンスにも対応しています

「コンクリートをもっと身近に」

経済だけでは社会は語れません。コンクリートも文化を通じてもっと知ってもらう必要がありますねっ

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

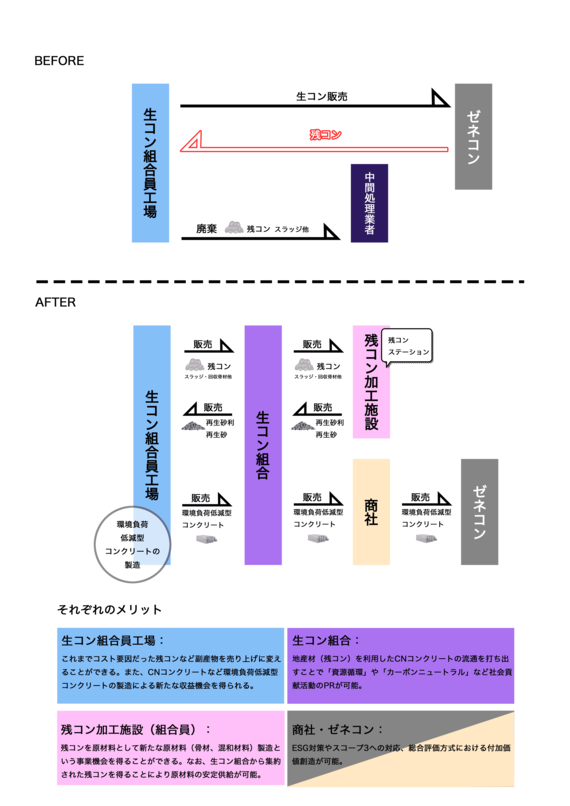

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。