2025/08/19

IT本職(システムインテグレーター)【qnote】 がブーストさせる 「生コン」x「IT」四半世紀の蓄積 #1

「残コン」生コンポータルとしては四半世紀、MAPEIとの協働は16年目。生コン用原材料としての利用を企図した場合適用先はJIS A 5308は非現実的。オワコン、オコシコン、イワモルなど生コンポータル(「庭コン」「生コンビニ」)の歩みは規格外コンクリートの歴史とすることができる。 ブログ毎日三本10年目にようやく本職システムインテグレーターqnoteとの協業が本格化する。「コンクリートにITは関係ない」「インターネットで生コンが売れるわけがない」10年で時代は大きく変化した。ここから10年ITがコンクリート産業を大きく変えてしまう

SIerの生コン工場見学

![]()

本日は生コンポータル四半世紀の蓄積「生コン」x「IT」 を本職SIerでいらっしゃるqnoteさんと連携することでさらに促進しましょうのお話でっす

コンクリートの成分が溶け込んだ透明な水

紙コップに上澄水(コンクリートの成分がと結婚だ透明な水)を汲む

ストローを通じて呼気でぶくぶくすること30秒

含まれている水酸化カルシウムが呼気の二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムとして白濁する「なんで残コンが脱炭素なの?」に応えるデモンストレーションから残コン・生コン現場視察(CNツーリズム)は始まる。前段は座学で、セメントは元々CaCO3から無理やりCO2を抜き取ってCaOとしてからH2Oと反応することでCa(OH)2硬化する説明と、残コンはまさにCa(OH)2が飽和した物質であることからCO2と容易に反応するため脱炭素社会実現におけるソリューションとして注目されていることをご理解いただきました

セメントほか結合材や混和材

骨材

バッチャープラントで統合され生コンに

現場で余って残コン(副産物)に

こちら、残コンstの説明。バッチャープラントで製造され生コン車で現場に持ち込まれた生コンは必ず余剰分が発生し生コン工場に持ち戻される

残コンは粒状化加工されることで生コン用原材料骨材の原石となります

また、こちらは古典的な再利用方法として定番のブロック製造現場の様子

ITを駆使して規格外コンクリートの市場を力強く拓くことは結果的に残コン問題の解決を意味するぜっ

![]()

MAPEI x 生コンポータルの共同 ITでグローバルにブースト

これから生まれるイノベーションは16年の歴史を数えるグローバル企業MAPEIなどパートナーとの連携でグローバルに再現可能であるはずだ

「コンクリートをもっと身近に」

生コンポータルのこれまでは生コン屋さんIT素人がせっせと積み上げてきた生コンインターネットマーケティングとすることができます。仕上げは本職さんってことでこれからがいよいよ楽しみになってまいりましたっ

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

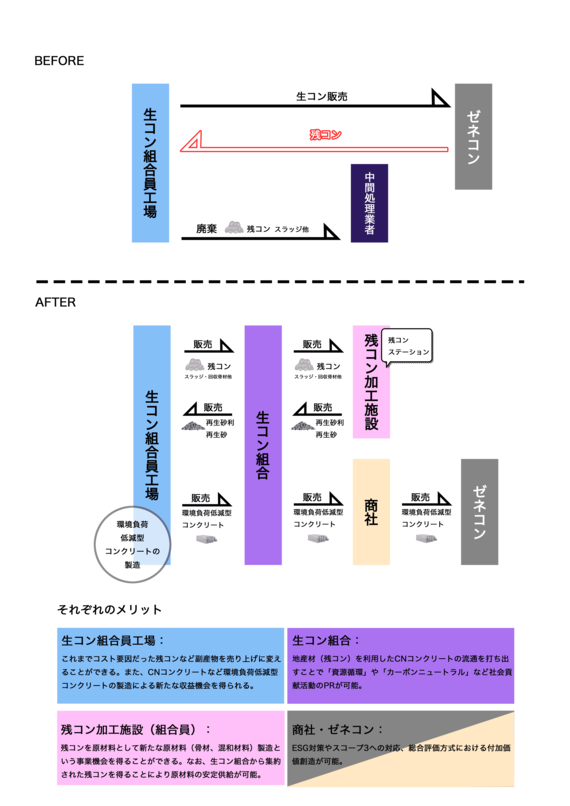

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。